-

O Artista Augusto Boal – Nelson Rodrigues

15.03.2019 -

Um encontro com Augusto Boal em Londres

11.02.2019 -

A gata do bairro Peixoto

01.02.2019 -

Coragem política e estética para dias de luta: por que reivindicar a memória do Teatro de Arena?

31.10.2018 -

A senhora sua mãe e a mentira como arma política

10.10.2018 -

Três notas sobre a Revolução

24.09.2018 -

A lua muito pequena e a caminhada cansativa

20.09.2018 -

“Dramaturgias”, leituras dramatizadas no Sesc Ipiranga

20.09.2018 -

Leitura piquenique no jardim da Casa de Rui

07.09.2018 -

Exposição AI-5

05.09.2018 -

Leitura de Revolução na América do Sul

29.08.2018 -

Leituras Piquenique

29.08.2018 -

CENSURA: José do parto à sepultura

29.08.2018 -

Boletim da Escola de Teatro Político e Vídeo Popular – DF

22.08.2018 -

Oficinas em São Paulo, com Cecilia Boal

22.08.2018 -

THÉÂTRE DE L’OPPRIMÉ, 50 ANS APRÈS : UNE RÉFLEXION CRITIQUE AVEC LE FILS D’AUGUSTO BOAL

26.06.2018 -

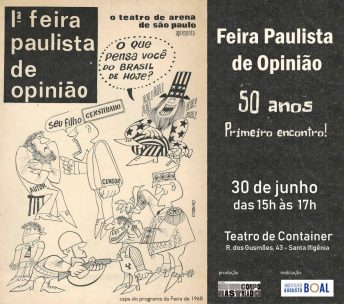

Primeiro encontro da nova Feira Paulista de Opinião – 50 anos

25.06.2018 -

Panchito Gonzalez – SESC São João de Meriti

20.06.2018 -

Aniversário de Chico Buarque

19.06.2018 -

Feira de Opinião – Porto Alegre

19.06.2018

Blog

Por Fabiana Comparato

No último dia 28 de julho, de 2019, o Brasil se despediu da grande atriz Ruth de Souza, e o Instituto Augusto Boal não poderia deixar de prestar sua homenagem a essa importante mulher e artista, parte fundamental da história da cultura de nosso país.

Ruth de Souza e Augusto Boal não chegaram a trabalhar juntos[1], mas suas histórias, principalmente o início de suas carreiras se assemelham de forma inesperada e ao mesmo tempo simbólica no que diz respeito as batalhas travadas por esses dois artistas em nome de uma representatividade mais democrática dentro da cultura.

Ruth de Souza foi pioneira por abrir caminhos nas artes e inaugurar experiências nunca antes vividas por outras atrizes, principalmente negras, no Brasil. Começou na carreira de atriz ainda no início dos anos 40, época em que praticamente não havia espaço para negros nos palcos e no cenário cultural do país. Início este intimamente ligado à Abdias Nascimento, que, por sua vez, motivado por inquietações a cerca da ausência de negros e de temas sensíveis à história da população negra nas representações artísticas e culturais, idealiza e cria, em 1944, o Teatro Experimental do Negro (TEN). O TEN nasce com a expressa proposta de valorização e protagonismo negro, por meio de atividades de educação, cultura e arte, assim como da criação de uma nova dramaturgia nacional, que englobasse a realidade negra do país. Ruth de Souza adere à proposta de Abdias logo de início, em 1945, quando ainda trabalhava como empregada doméstica. E é no trabalho com o TEN que torna-se a primeira atriz negra a fazer teatro clássico no Brasil – título que, ao que sabemos, carregava com muito orgulho. A estreia da companhia acontece no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, em 1945 – onde nunca antes em seu tablado havia pisado uma atriz negra – com uma montagem da peça “O Imperador Jones”, do dramaturgo americano Eugene O’Neill (que cedeu os direitos do texto em apoio ao projeto do TEN). A escolha por um texto estrangeiro, por sua vez, reflete exatamente a questão motivacional do TEN – a falta de textos nacionais que tratassem dos temas essenciais para a companhia.

Como Breno Lira Gomes, curador e idealizador de uma mostra audiovisual realizada em 2016, no CCBB, em homenagem a trajetória da atriz – Pérola Negra: Ruth de Souza – resume:

“Desacreditada no começo, já que atores negros não conseguiam bons papéis no teatro e no cinema, Ruth de Souza quebrou barreiras e abriu caminho para muitos que vieram depois dela. Estudou teatro nos Estados Unidos durante um ano e quando voltou fez sua estreia no cinema com o filme “Terra Violenta“, adaptação de “Terras do sem fim”, de Jorge Amado que a indicou para o papel. A partir daí não parou mais e sua carreira se concentrou no cinema. Trabalhou nas três companhias cinematográficas da época: Atlântida, Maristela e Vera Cruz.

(…) Mas é na Vera Cruz que Ruth de Souza vê sua estrela brilhar. Atriz contratada da Companhia, participa de “Candinho”, “Ângela“, “Terra é Sempre Terra“ e “Sinhá Moça”. Por esse último torna-se a primeira atriz brasileira a receber uma indicação em um festival de cinema internacional: o Leão de Ouro do Festival de Veneza, em 1954.”[2]

Uma grande atriz que influenciou e abriu portas para futuras gerações, Ruth de Souza fará falta nos palcos e nas telas, mas estará para sempre na história da cultura do Brasil. Assim como o Teatro Experimental do Negro.

Voltando um pouco a esse movimento de extrema importância para o teatro brasileiro e marco na luta pelos direitos civis e raciais ou, como Abdias precisamente colocava, a “verdade cultural do Brasil”[3], esbarramos também com a própria formação de Augusto Boal.

Abdias Nascimento talvez seja o grande elo entre Ruth e Boal, mesmo que nunca tenham trabalhado juntos no TEN. Assim como Ruth, Boal também teve seu início de carreira intimamente ligado à Abdias, e só não se cruzaram por uma questão temporal. Ruth passou por lá de 1945 a 1950, indo em seguida estudar cinema em Cleveland, nos Estados Unidos, em 1951; enquanto Boal teve seu primeiro contato com Abdias em 1950, e coincidentemente também passou uma temporada nos Estados Unidos, só que em Nova Iorque, estudando dramaturgia, entre 1953 e 1955.

Boal e Abdias se conheceram no Vermelhinho, antigo restaurante da Cinelândia, no Rio de Janeiro. Criaram ali forte amizade que resultaria em colaborações artísticas no TEN, como relata o próprio Boal neste trecho de uma carta escrita por ele à Elisa Larkin, mulher de Abdias, na ocasião do aniversário de 90 anos do amigo, em 2004:

“Abdias é o meu mais antigo querido amigo, nos conhecemos desde 1950 – faz mais de meio século!

Abdias me ajudou muito no meu começo em teatro: lia minhas peças e me dava conselhos, sempre úteis, não só do ponto de vista teatral mas, o que era para mim mais importante, do ponto de vista ético e político.

Eu tinha um contato direto com a pobreza, morando na pobre Penha daquela época, mas foi o Abdias que me ensinou a compreender as causas daquela pobreza. Eu via e odiava o racismo, explícito ou disfarçado, mas foi o Abdias que me ensinou a compreender as razões e a extensão, às vezes até mesmo inconscientes, do racismo brasileiro.

Não esqueci, nem vou esquecer nunca, as conversas que tínhamos, vez por outra, tomando café de pé, em frente ao Vermelhinho, e que tanto me ajudaram na minha formação.

Abdias me ajudou muito, não só a mim mas a muito mais gente – gerações! Não só com aquilo que nos dizia com veemência – Abdias sempre foi um apaixonado! – mas principalmente com o seu exemplo de vida, de integridade, de trabalho: era impossível não ser influenciado por ele.”

Em 1953, o jovem Boal, ávido por teatro e recém-formado em Engenharia Química, viaja para Nova Iorque para uma especialização na área química – em plásticos e petróleo – na Universidade de Columbia, enquanto paralelamente estuda dramaturgia com o teatrólogo John Gassner. Em sua estadia em NY, Abdias pede a Boal que entre em contato com Langston Hughes, reconhecido dramaturgo e poeta negro, militante da luta por igualdade racial nos Estados Unidos. Esse importante contato renderia colaborações futuras para o TEN. Em sua volta ao Brasil, Boal traduziria duas peças de Hughes para o TEN – “A alma que volta pra casa” e “O mulato” (encenadas respectivamente em 1955 e 1957).

De fato, as primeiras participações profissionais de Boal no teatro foram com Abdias no Teatro Experimental do Negro, ainda antes do Teatro de Arena entrar em sua vida. Dentro da proposta de criar uma dramaturgia verdadeiramente brasileira, Abdias abre espaço para o jovem dramaturgo Boal, que tem suas primeiras peças encenadas pelo TEN – “O Logro”, em 1953, e “O cavalo e o santo”, em 1954, enquanto ainda morava fora do país. Na sua volta de NY, em 1955, vê também seu texto, “Martim Pescador”, montado, assim como “Laio se matou” em 1958. Boal ainda teve uma outra peça, “Filha Moça”, ensaiada pelo TEN e que seria apresentada em 1956 no Teatro João Caetano. No entanto, o texto sobre costumes de uma família afro-brasileira foi censurado pela Divisão de Diversões Públicas da Secretaria da Segurança Pública, sob a alegação de que o argumento pregava a dissolução dos costumes e da família, não podendo ser encenada em público.

Após esses potentes inícios interconectados, mesmo que desencontrados, cada um dos personagens aqui citados seguiu seu próprio caminho de luta e arte, mas sempre unidos pelo desejo de construir uma cultura atenta as questões sociais do país e imbuída da vontade de reverter suas desigualdades, tendo como um dos seus pilares fundamentais, a luta contra o racismo.

Entre Boal e Abdias, a amizade permaneceu forte. Como possivelmente entre Ruth e Abdias. E assim, estendemos nossa homenagem também à Abdias – o elo afetivo, artístico e político entre Boal e Ruth – um artista, político, professor e sobretudo fervoroso ativista da cultura negra no Brasil e no exterior.

Viva Ruth de Souza! Viva Abdias Nascimento! Viva Augusto Boal!

Ruth de Souza e Abdias Nascimento – Acervo Funarte

[1] Ruth de Souza chegou a participar, em 1993, de uma montagem da peça “Zumbi”, de Augusto Boal e Gianfrancesco Guarnieri, mas sem a participação direta do dramaturgo. O Instituto não tem maiores informações sobre essa montagem.

[2] Coutinho, Angélica; Lira Gomes, Breno. Pérola Negra – Ruth de Souza, Rio de Janeiro: CCBB, 2016.

[3] http://www.palmares.gov.br/?p=40416

por Fabiana Comparato

“Estrangeiro em minha casa”, é assim, com essas palavras, que Augusto Boal descreve, em sua autobiografia[1], como sentiu-se no momento em que finalmente voltava ao Brasil para montar e dirigir uma peça, por ele escrita, depois de um exílio iniciado em 1971 – o espetáculo era “O Corsário do Rei”.

Apesar de já ter pisado de volta no país em 1979, após ser promulgada a Lei da Anistia no Brasil, ainda residiria em Paris por alguns anos – lá ele desenvolvia trabalho contundente com o Centro do Teatro do Oprimido de Paris. Sua volta definitiva ao Brasil aconteceria apenas em 1986, motivada pela montagem da peça “Fedra”, a convite dos atores Fernanda Montenegro e Fernando Torres, e principalmente para aplicar sua rica pesquisa e arsenal do Teatro do Oprimido, junto com Cecilia Thumin Boal, no projeto dos CIEPS (Centros Integrados de Educação Pública) a convite de Darcy Ribeiro, na época vice-governador do Estado do Rio de Janeiro. No entanto, foi ainda em 1985 que um movimento mais possível na direção de volta começou a se desenhar com a montagem de “O Corsário do Rei”. Movimento que o forçaria a refletir sobre as implicações e formas de se retornar de um longo exílio.

A peça, como conta a pesquisadora Clara de Andrade em artigo sobre o tema, era uma parábola de Boal sobre a “histórica invasão e saque do pirata René Duguay-Trouin ao Rio de Janeiro em 1711, quando os governantes portugueses pagaram o resgate da cidade com ouro, pedras preciosas e açúcar.”[2]A ideia original, de acordo com Boal em sua autobiografia, seria monta-la de forma pequena e simples, com orçamento curto e poucos atores, nos moldes dos tempos pobres do Teatro de Arena. Os produtores, porém, imbuídos de outra atitude, não mediram esforços para colocar de pé um espetáculo de grandes proporções e investimento, o que permitiu a Boal, como nunca em sua época de Arena, dispor de recursos o suficiente para realizar um corpulento musical. O espetáculo, que unia grandes nomes da música e do teatro, contava com um numeroso elenco de 35 atores – entre eles estrelas como Marco Nanini, Lucinha Lins e Nelson Xavier -, músicas de Edu Lobo e letras de Chico Buarque.

Em retrospecto, no entanto, Boal admite que “o elefante que [lhe] foi dado era branco”, já que a grandiosidade adquirida pelo espetáculo acabou por elevá-lo – a sua revelia – a um falso patamar de celebridade e mito. De repente, era como se o diretor enfim retornasse da Europa para os palcos brasileiros com um espetáculo caro e fora dos padrões da realidade do país. A crítica bateu pesado – particularmente em um evento promovido pelo Jornal do Brasil -, pouco no que dizia respeito aos méritos ou deméritos da peça em questão, e muito no que pareciam especulações da classe artística em relação à volta do diretor. Boal mais tarde se daria conta “do impossível. Ninguém volta do exílio, nunca!” O exílio, assim como o tempo, muda a todos, tanto os que vão, como os que ficam, e essas especulações errôneas seriam os inimigos mais duros de Boal durante seu retorno.

O evento em questão foi um debate, organizado pelo Jornal do Brasil, que após cobrir a montagem da peça “O Corsário do Rei”, ao invés de publicar uma crítica, como de costume, resolveu torná-la tema de uma mesa-redonda com convidados da classe artística sob a coordenação do crítico teatral Macksen Luiz (sem a presença do autor e diretor Augusto Boal). Parte do conteúdo do evento foi então publicado no Caderno B Especial de domingo, do referido jornal, na seção “Em questão”, sob a chamada “Ninguém gostou. Parece teatro do deprimido” – em um trocadilho infeliz e depreciativo com o sério trabalho de pesquisa de muitos anos de Boal, o “Teatro do Oprimido”.

Durante o debate, a peça foi “desancada e chegou-se a dizer que ele [Boal] teve sorte de ser exilado.”[3]A repercussão deste episódio especialmente duro para Boal e Cecilia Thumin – sua companheira e colaboradora de Boal na direção da peça – dividiu a classe artística, e até mesmo membros da crítica.

Cecilia se manifestou em um contra-ataque ao que avaliou como um episódio, além de tudo, machista. Seu desabafo foi publicado no Pasquim com o título “Obrigada pela m(*) que me toca”:

“Sendo uma mulher latino-americana, eu já devia estar habituada, embora nunca resignada, ao machismo existente em nossos países, e que é igualmente exercido por homens e mulheres. Mas, depois de ter passado tanto tempo afastada da América Latina, já não acreditava que o machismo pudesse tomar tão grandes proporções. Apesar de figurar como colaboradora do diretor Augusto Boal na mise-en-scène do “Corsário do Rei” comprovei que o meu nome não foi citado uma única vez quando se tratava de criticar e escarnecer o referido espetáculo.

Se a intenção foi a de preservar uma mulher de tanta m(*), declino dessa gentileza e venho, através desta pequena nota, reclamar a parte da m(*) que me cabe.”

Tarso de Castro também publicou seu repúdio ao acontecido em um artigo, chamado “Os corsários do fascismo”, na Tribuna da Imprensa, em 01 de outubro de 1985. Sem meias-palavras, o jornalista relatou o episódio a partir de sua perspectiva:

“Domingo, no Jornal do Brasil, comemorando com adubo de cachorro os 20 anos do Caderno B, reuniu-se um grupo de pessoas para, sob orientação do crítico, simplesmente destruir todo o trabalho feito em torno da peça “O Corsário do Rei”, de Augusto Boal. Não houve nem mesmo a preocupação de um debate sério ou verdadeiro. (…) usando o velho método de pinçar as partes dos depoimentos que interessam às intenções do jornal, o que temos como resultado é uma matéria que deixaria dona Solange Hernandes, nos seus tempos áureos de censura, simplesmente com água na boca. O JB só não informa se ao final desse raro espetáculo facista, a peça terá sido queimada sob os acórdes de alguma música de Wagner.”

Além de jornalistas, artistas, assim como o SATED (Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversões do Rio de Janeiro) juntamente com a ACET (Associação de Empresários Teatrais), se pronunciaram publicamente para contestar as inverdades veiculadas pela imprensa a respeito do espetáculo e de seu autor-diretor (vejam em anexo), dando a entender, ainda mais claramente, que as “críticas” estavam longe de ser de fato críticas, mas ataques pessoais a Boal com subtextos políticos.

Boal, por sua vez, apesar de não querer responder as críticas feitas especificamente à peça (por as considerar normais no campo da arte), acabou por se pronunciar sobre o episódio. Já de volta à Paris, concedeu uma entrevista a um correspondente do próprio Jornal do Brasil. No melhor estilo contestador de Boal, subverteu a lógica do direito de resposta e colocou perguntas aos leitores do jornal, como uma forma de propor uma reflexão a respeito dos conteúdos veiculados a seu respeito. Mas não antes de declarar sua indignação pelo o que considerou falta de respeito:

“Saí do Brasil porque me disseram que, se continuasse, iam me matar. Nesse sentido, tive sorte. Outros companheiros meus e dezenas de pessoas foram jogadas no mar, de helicóptero, não tiveram a mesma sorte, como a nossa melhor amiga, Helena Guariba. (..) Eu tive sorte de ter escapado, não de ter sido exilado.

(…) Faço teatro há 30 anos, fora o tempo de amador, e estou acostumado a elogios justificados ou não, a críticas e até a pauladas na cabeça. O que me chocou foi o modo como fez essa mesa-redonda. A mesa era quadrada. Chegou-se a dizer que na montagem houve conchavo político, compra de votos, essas coisas. Vai-se ver, pensam que o Governo gastou dinheiro com a peça”. (…) O Governo cedeu o João Caetano e a central de Inhaúma, como faz com outros grupos teatrais. A peça foi financiada por dois empresários, que entraram com a cara e o dinheiro.”

[A íntegra dessa matéria segue abaixo.]

O episódio, extrapolou o que seria apenas uma crítica negativa à uma peça de teatro, e parece ter deflagrado, acima de tudo, uma classe artística rachada, ainda tentando se compreender dentro dos contornos da recém estabelecida democracia da Nova República, após tantos anos de ditadura militar. Como a pesquisadora Clara de Andrade conclui: “A produção de O corsário do rei, portanto, que seria para Boal a possibilidade de reintegração ao meio cultural brasileiro, ao contar com o apoio governamental, acabou servindo muito mais como estopim para o debate em relação à política cultural do início dos anos 80, no Rio de Janeiro.”[4]

Para Boal, no entanto, ressoou em um lugar muito mais íntimo, que o fez sentir-se flutuando entre tribos, estrangeiro fora e dentro de seu país natal.

Por Fabiana Comparato

A trajetória de Augusto Boal no teatro influenciou diretamente muitos artistas e também se mistura a de muitos outros nomes importantes do teatro brasileiro dos anos 50, 60 e 70 – parte de um conjunto de artistas que neste período e, mais precisamente no contexto do Teatro de Arena de São Paulo, ajudaram a criar e desenvolver o teatro político e uma dramaturgia verdadeiramente brasileira. Mas a carreira de Boal também foi afetada e atravessada por outras figuras já reconhecidas por serem de extrema importância para o teatro brasileiro da época. Uma dessas foi Nelson Rodrigues.

Nelson, além de ter sido personagem importante no início da carreira de Boal – antes mesmo de se formar na faculdade de Química – tornou-se seu grande amigo.

(Cabe aqui um parênteses curioso sobre a Química como matéria universitária. Boal conta em uma das muitas anedotas de sua autobiografia, “Hamlet e o filho do padeiro” de 2000, que a escolha se deu em parte por influência de sua namorada na época, “Renata [que] adorava Química” e tentaria vestibular para essa escola, e de seu pai, padeiro, que descobriu que o químico que fazia o fermento Fleischmann ganhava muito bem. Boal queria mesmo estudar teatro, desde de muito jovem não tinha dúvida: teatro era sua paixão. No entanto, não teria coragem de pedir isso ao seu pai, que por sua vez dizia que os filhos poderiam escolher qualquer profissão desde que uma digna de se tornar doutor, o que não parecia condizente com teatro. Então, a escolha foi simples: Química.)

Tão logo ingressado na Escola de Química, Boal elege-se Diretor do Departamento Cultural, como forma de se manter próximo de atividades artísticas, e organiza um ciclo de conferências sobre teatro. E é assim, neste contexto, que cria coragem para se aproximar do dramaturgo que mais admirava na época, Nelson Rodrigues. Boal dedica um trecho desua autobiografiaexclusivamente sobre o momento em que o conheceu, intitulada “Nelson, o Padrinho”.

“Fui à redação do seu jornal depois que, pelo telefone, ele concordou em fazer uma palestra. Cheguei, olhei O Dramaturgo e minhas pernas tremeram diante da Divindade!” (p.110)

A amizade estabelecida naquela época duraria a vida toda, até a morte de Nelson em 1980.

Boal se forma e em 1953 seu pai lhe oferece a oportunidade de cursar uma especialização em Química no exterior. Boal escolhe a Universidade de Columbia, em Nova Iorque, por conta de sua verdadeira vontade de estudar, paralelamente, dramaturgia com o grande crítico e teatrólogo John Gassner (o que o fez com muita dedicação e entusiasmo). De volta ao Brasil em 1955, como ele mesmo relata, lhe choviam ofertas de emprego como químicopor ser um “Columbia-Man”. Mas, naturalmente, Boal não queria seguir essa carreira. Logo procurou seu já amigo Nelson Rodrigues e com ele dividiu sua angustia. Nelson então lhe conseguiu um trabalho que lhe permitiria tempo e prática de escrita. Boal virou tradutor das histórias que eram publicadas na revista X-9, uma revista de crimes policiais, com muito sexo e sangue. Com as técnicas de romance policial que aprendeu, Boal escreveu sua primeira novela “A deliciosa e sangrenta aventura latina de Jane Spitfire, espiã e mulher sensual”, editada por Jaguar no Pasquim.

Nelson também foi o responsável por lhe apresentar outra pessoa que viria a ser amigo de Boal e fundamental no início de sua carreira como diretor, o crítico teatral Sábato Magaldi. Foi durante sua fase como “tradutor” – que, segundo o próprio Boal, estavam mais para re-criações, já que ele modificava escancaradamente todas as histórias que traduzia – que um dia Sábato liga para Boal e diz que o indicou para ser diretor do Teatro de Arena de São Paulo, apesar de Boal na época ter dirigido apenas uma peça durante sua temporada em Nova Iorque.

“Nelson tinha razão: quem fala inglês é tradutor! Acabei achando que o Sábato também: quem dirige é diretor!”(p. 139)

A partir de sua entrada no Teatro de Arena, a carreira de Boal no teatro só se aprofunda e se estabelece cada vez mais firme e livre para experimentar, não só em criações dramatúrgicas, mas em técnicas e conceituações – que viriam a gerar todas as pesquisas dos mundialmente conhecidos e praticados Sistema Coringa e, posteriormente, Teatro do Oprimido.

Em retrospecto, Nelson parece, de fato, ter tido participação importante nos momentos iniciais da carreira de Boal no teatro, o que explica esse senso de apadrinhamento que Boal lhe confere em sua autobiografia. Desse momento em diante, Nelson esteve sempre presente, apesar de nem sempre perto. Lia e comentava as peças de Boal, e assistia aos espetáculos do Arena quando podia em suas montagens no Rio de Janeiro.

“O principal conselho que me dava e eu me lembro bem, era: – “Deforma!”

Apesar de escrever, mais tarde, uma coluna intitulada “A Vida Como Ela É”, Nelson me aconselhava a deformar a realidade como ela não era, ou, pelo menos, mostrar a minha visão da realidade – fugir da fotografia.

Tinha razão: teatro não é a reprodução do real, é a sua transubstanciação. Arte é Metáfora, não cópia servil.”

(trecho de fala proferida por Boal na Festa Literária Internacional de Paraty, FLIP, no dia 5 de Julho de 2007)

A admiração de Boal por Nelson era reciproca, e é tornada pública quando Boal é preso, em 1971, pela ditadura militar. Nelson se manifesta escancaradamente em sua defesa no jornal, pedindo sua soltura, mesmo como reconhecido apoiar das forças armadas.

“Vi aquele garoto na porta do teatro (realmente um garoto). Aos seus olhos eu era o “grande autor”. Apresentou-se como um admirador. Estava em cena a “minha tragédia carioca”, Vestido de Noiva. Boal passou dois meses assistindo a todas as representações. Não perdeu uma. Desde então começou uma amizade, que continua até hoje. Portanto, há trinta anos que sou testemunha auditiva e visual de sua fidelidade ao teatro.

(…)

Foi decretada a sua prisão preventiva. Por isso mesmo estou dando meu testemunho. Paro um momento e pergunto a mim mesmo: – o que é que eu teria mais a dizer? Não podemos interromper a obra que está amadurecendo no seu coração, não podemos encerrar uma obra que irá tão longe, tão longe.

(…) – depois de trinta anos de intimidade quase diária, ouso afirmar que esse homem não fez nada senão teatro e é apenas o artista, em sua integridade irredutível.”

(Crônica de 18/03/1971, publicada no livro “O Reacionário, memórias e confissões”, de Nelson Rodrigues)

Quase três décadas depois da morte de Nelson Rodrigues, em 2007, a Festa Literária Internacional de Paraty, FLIP, resolve homenageá-lo. Nesta ocasião Boal produz uma fala que conta sua história de amizade com o dramaturgo, mas também toca em suas significativas divergências políticas. Ponto que talvez seja a maior curiosidade desta relação: como um homem declaradamente de esquerda e outro declaradamente pró-ditadura poderiam nutrir tão forte amizade, afeto e admiração um pelo outro?

“Éramos amigos especiais. Grandes amigos psicológicos, digamos assim, e ferrenhos adversários ideológicos. Em política, Nelson era um carinhoso inimigo irreconciliável.

(…)

Quando fui preso, em 71, Nelson escreveu duas ou três Crônicas para me inocentar – queria ajudar. Ele sabia que, para me defender, tinha que mentir. Sabia que eu sempre havia sido e seria sempre um homem político, um cidadão político, um artista.

(…)Nossa arte, além de sentimento e forma, é uma opinião ativa sobre esse mundo que nos inspira e molda.

A isto se chama política: ter opiniões e agir em conseqüência!

(…)

Sei também como é difícil – tão difícil como necessário – separar o amigo do homem público, a arte do artista, um momento da vida, da vida naquele momento.

Eu penso que consigo fazer essa separação, pensando que Nelson ia tão fundo mergulhado na alma dos seus personagens que não chegava a ver a vida como ela de fato era naquele tempo de poder fascista. Nelson via por cima, onde pairava, e não descia aos calabouços.

Apoiando os militares, era como se Nelson pensasse em falsos arquétipos platônicos sem correspondência no mundo real, no qual o que importava era o Milagre Brasileiro e o crescimento econômico, sem levar em conta a realidade verdadeira de que esse crescimento só favorecia aos poderosos, enriquecia os ricos e semeava pobreza, afastava os miseráveis dos bens da vida. O verdadeiro e único Milagre Brasileiro foi o de termos nós, a ele, sobrevivido.”

Será sempre impossível saber se o diagnóstico de Boal sobre o posicionamento político de Nelson era verdadeiro. Sabemos apenas da grande admiração que Nelson nutria por Boal e que, neste caso, o afeto entre dois dos maiores homens do teatro brasileiro, embora incapaz de remediar, conseguiu claramente sobreviver as divergências políticas.

“(…) para os que têm um mínimo de sensibilidade para o teatro, Augusto Boal representa muito. Na minha crônica de ontem dizia eu que ele é um dos maiores autores e diretores do drama brasileiro.

Se acham pouco, acrescentarei que é uma das maiores figuras do teatro em toda a América Latina.”

[Leia a íntegra da crônica de Nelson Rodrigues de 18/03/1971 em defesa de Boal neste post do Blog do Instituto]

Nelson Rodrigues | Registro fotográfico Carlos Moskovics

Acervo Augusto Boal | Registro fotográfico Peter Kunold

por Fabiana Comparato

“Nós estamos atravessando uma crise, a pior da nossa história. Esta é uma frase otimista, extremamente otimista, porque inclui a palavra “atravessando”. Supõe-se que, finda a travessia, a crise estará vencida e nós vitoriosos.” (p.105)

Neste último texto da série sobre o Mandato de Augusto Boal como Vereador da cidade do Rio de Janeiro, concluímos o tema trazendo luz a mais uma pérola de seu acervo e produção, o livro “Aqui Ninguém é Burro” (1996) – uma compilação de alguns de seus pronunciamentos na câmara de vereadores e do que ele indica como “desabafos” resultantes de sua época ocupando uma cadeira nessa casa legislativa.

Como revisitado no texto anterior, o Mandato político-teatral de Boal (que colocou em prática um verdadeiro exercício de democracia participativa através da prática do Teatro Legislativo), encarou diversos desafios que iam da insegurança das ruas as dificuldades de se estabelecer um trabalho de real base popular. Mas as batalhas travadas não eram só as externas à casa legislativa, eram também as individuais que Boal, como representante eleito, enfrentava ao pronunciar-se na tribuna da câmaraem relação aos projetos de lei apresentados (por ele, por sua bancada ou por outras).

Nesta arena, que por vezes lembra uma de teatro (apesar de fundamentalmente diferente de seu livre Teatro de Arena) e por outras uma de gladiadores, Boal via-se, com mais constância do que provavelmente gostaria, exposto a discursos políticos que, aos ouvidos de um democrata, soavam absurdos. Encontrava-se também tendo que defender o que, para ele, muitas vezes deveria parecer o óbvio – o interesse e os direitos da maioria da população. E é deste contexto que surge o título para o seu livro. Indignado, quando a casa aprovou uma lei que isentava empresas privadas de pagar certos impostos, o Vereador não se conteve e proferiu na tribuna: “Vossas excelências que votaram essa indignidade são todos ladrões, ou são burros!”. Ao que um dos vereadores, que havia ajudado a aprovar a tal lei, com tranquilidade e algo de “cara-de-pau”, retrucou no microfone: “Sua Excelência sabe muito bem que aqui ninguém é burro!”. Numa confissão intencional, ou não, do que poderia ser compreendido como indício de intenções escusas no ato de legislar, este episódio não só deu nome à publicação, mas nos oferece a tônica das batalhas travadas por ele nesta arena.

Considerando sua trajetória como teatrólogo e artista é de se imaginar que muitas dessas batalhas se deram no campo da cultura. Muitos dos textos que escolheu publicar revelam como Boal, no papel de vereador, levantava importantes debates e questões à cerca das políticas de arte e cultura sendo desenvolvidas no Brasil dos anos 90 – em termos de conceito de cultura, suas práticas, incentivos e caminhos para sua democratização.E que, como já parece lugar comum afirmar, infelizmente não nos soam tão diferentes das questões e dificuldades que mais uma vez voltamos a confrontar em 2019.

“(…) foi com espanto e horror que li nas páginas do JB, dia 8 de agosto, uma entrevista do atual secretário da cultura do governo federal e de um assistente seu. Nela se declara que o governo abrirá uma carteira de crédito para o financiamento de projetos artísticos e que “vamos tornar o negócio profissional: quem decidirá se um projeto é bom são os banqueiros; é uma questão empresarial”. Fala-se também em “transformar arte em bilheteria” e que “o governo delegará ao próprio sistema financeiro a fiscalização dos projetos artísticos”. Lei da selva! Todo o poder aos rinocerontes!

É impossível sentir menos do que repugnância diante dessas declarações que pretendem impor ao artista os critérios dos banqueiros, que valorizam o produto artístico pelo crivo de cruzados e cruzeiros, quando sabemos que a função do Estado, no campo da arte e da cultura, é precisamente a de se contrapor às leis dos mercadores e favorecer o florescimento de todas as formas culturais, independentemente da sua cotação na Bolsa.” (p. 141, 142)

O livro também evidencia pronunciamentos extremamente qualificados em conteúdo. O Vereador levava à tribuna falas diretas, sem vícios políticos, e, ao mesmo tempo, fortemente embasadas em traçados filosóficos e paralelos culturais, evocando clássicos da literatura e do teatro, assim como pensadores contemporâneos – de Aristoteles a Shakespeare, passando por Proust e Fernando Pessoa, entre muitos outros. Mas o teor altamente referencial de suas falas não parecia refletir uma espécie de erudição excludenteou elitismo intelectual, mas sim contextualizações de raciocínio naturais, compreensíveis mesmo para aqueles que nunca tivessem ouvido falar de qualquer um dos citados. Em retrospecto, diante do painel completo datrajetóriade Boal, essa forma parece representar o perfil de alguém que compreendia cultura, política e cidadania como uma prática única e que, por conseguinte, passeava sem medo pelas referências históricas desta amálgama de conhecimento para compreender e problematizar com embasamento a realidade a sua volta.

Em um de seus desabafos, Boal fala de amor e do conceito deste sentimento numa viagem, guiada por Shakespeare (mas também acompanhada de outrosfilósofos e escritores/poetas), para tratar da questão do poder. Por esse caminho Boal chega na fundamental luta das mulheres e dos poderes machistas que resultam em desigualdades de gênero e violências perpetuadas muitas vezes sob a falsa égide do amor. Esse mesmo tratado o leva também a tocar em importantes questões a cerca da centralização do poder societal nas mãos de “senhores feudais”, criando paralelos históricos com a Idade Média e linguagens teatrais:

“O teatro isabelino, na Inglaterra – como o do Siglo de Oro, na Espanha – refletia essa necessidade histórica centralizadora de retirar aos pequenos senhores feudais seus poderes discricionários e atribuí-los a um poder central que disciplinasse maiores territórios. Como se no Brasil, por acaso, se realmente quiséssemos evoluir para além da Idade Média na qual vivemos, deveríamos retirar o poder dos coronéis latifundiários que mataram Chico Mendes, em morte anunciada, ou que destroem florestas amazônicas alegando que têm cupim, como afirmou o governador do Amazonas, Gilberto Mestrinho, mestre em miopia.” (p. 119 e 120)

Os ecos históricos também são inúmeros. Apesar de seus pronunciamentos serem localizados em situações especificas de cidade e país, elas refletem também passado e futuro (nosso presente). Como se estivéssemos presos em um vórtex politico de país, ora soam assustadoramente como a época da ditadura militar –quandocensura, prisões arbitrárias, violências físicas e psíquicas eram perpetradas pelo Estado contra segmentos excluídos da população (por diferentes motivos) -, ora como testemunhos e reivindicações que caberiam hoje, em 2019, numa cidade já nem tão distante assim da dos anos 90.

Os exemplos ao longo do livro são muitos e constantes. Como o Rio de Janeiro das remoções e maquiagem:

“Não é difícil perceber que os mendigos são removidos não por eles – para que sejam mais felizes, protegidos – mas por nós. (…) São deportados para que nossa sensibilidade seja poupada – e nossa culpa esquecida. (…) Mas nós, vereadores, estamos condenados; temos a obrigação de ver: é nosso ofício. Temos que ver e vimos a miséria humana que se esconde em Campo Grande [favela modelo], amontoada, doente. Temos que ver e, estou certo, veremos, que alguma coisa temos que fazer, com urgência, pressa, denodo. Nós aqui, nesta tribuna, temos que protestar, revelar, esclarecer, condenar o crime, o crime silencioso que estamos cometendo em Campo Grande – silencioso, porque ali não se fuzilam corpos, com estrépito: ali, estrangula-se as almas, sem ruído!

Alguma coisa temos que fazer. É certo que a coisa grande, coisa maior, é antiga e demorada. Desde as capitanias hereditárias, que se transformaram em hereditários latifúndios, a terra brasileira é posse de pouca gente, pisada por poucos pés. (…) Enquanto essa terra não for dividida, enquanto não for cultiva, mil rio da Guarda, mil Fazendas Modelos não serão suficientes para estancar o êxodo da seca e a fuga da fome. Inútil afogar mendigos, inútil deportá-los. Eles serão sempre mais, milhares e milhões.” (p.35 e 36)

Ou como na eterna luta de parlamentares, verdadeiramente democratas (mesmo frente a ameaças e que levou, em 2018, ao brutal assassinato da vereadora Marielle Franco), pelos Direitos Humanos e contra a visão obtusa e obscurantista de muitos governantes que dizem não passar de uma retórica da esquerda para “proteger bandidos”.

“Direitos Humanos são direitos fundamentais que protegem todo e qualquer cidadão contra o arbítrio dos poderosos e condutas do Estado que violem normas internacionais.

(…)

Quem se insurge contra os Direitos Humanos, insurge-se contra a civilização e revela seu lado selvático. Os trogloditas não tinham moral e o seu direito era medido pelo peso da maçã que portavam. É o que deseja quem ataca o chefe de policia, Hélio Luz, com o argumento imoral de que se trata de um homem que respeita os direitos humanos.

Nenhum de nós pede clemência para criminosos, seqüestradores, traficantes. Pedimos lei, justiça. Civilizados, sabemos que aquele homem de uniforme que porta uma arma é o braço armado da Justiça, mas não o juiz. (…)

Declarar que tais direitos devem proteger apenas esta ou aquela categoria de gente é contra a Humanidade. Querem nos dividir em castas, relegando a maioria à condição de párias e guardando para si os benefícios brâmanes.” (p. 82 a 84)

Ou até mesmo nas questões ligadas a democratização dos meios de comunicação:

“Não é nosso desejo destruir a mídia; não é nossa opção terra arrasada. Mas pensamos que devemos democratiza-la. Reformar o agro e reformar o vídeo, a terra e a imagem dessa terra. (…)

Esse é nosso primeiro desejo, democratizar o que existe – a TV, cinema, video, teatro, música e dança, as artes, belas ou não, a ciência. E democratizar significa ainda hoje o que já na Grécia significava: Demo – Povo.” (p. 132, 133)

Em suma, “Aqui Ninguém é Burro” é um convite para conhecer um pouco mais a respeito do posicionamento de Boal como Vereador – através de um rico arsenal de referências e pitadas de humor – em sua defesa da cultura, da arte e, sobretudo, dos direitos humanos e democráticos dos cidadãos do Rio de Janeiro.

por Fabiana Comparato

Dando continuidade a série de textos, publicados no blog do Instituto, sobre Augusto Boal na política formal, entramos agora no trabalho desenvolvido durante seu Mandato como Vereador da cidade do Rio de Janeiro, de 1993 até o final de 1996. Fase compreendida também como mais uma etapa de sua pesquisa politico-teatral, conhecida como Teatro Legislativo, publicada durante o último ano de seu mandato, em 1996.

“Uma experiência de teatro popular se faz no “teatro das operações”, como se diz. O Teatro Legislativo está começando a ser criado no Rio de Janeiro. Mas que cidade é essa? Que país é esse?” (p. 50)

É com a citação acima que Boal abre o terceiro capítulo da versão beta (como ele mesmo classificou, por se tratar de um trabalho/pesquisa em processo, com a necessidade de continuada revisitação) do seu livro “Teatro Legislativo”. Capítulo que leva o título de “A realidade”, por oferecer uma contextualização de seu mandato em relação a situação, então corrente, da cidade do Rio de Janeiro e do Brasil, mas que nos revela muito além de uma mera necessidade do autor de introduzir um pano de fundo histórico. Boal demonstra aquilo que parecia ser sua constante preocupação – ativamente exortada em campanha -, que para exercer plenamente seu papel de cidadão era necessário entender a sociedade à sua volta e seus variados níveis de realidade. Ao ocupar um cargo público seu dever era o de legislar em benefício da população e para tal procurar percebê-la e escutá-la não era apenas importante, mas essencial.

Logo no início do livro Boal narra exemplos de graves situações de violência vivenciadas pela população país afora. E apresenta um Rio de Janeiro vítima de crimes resultantes de sua própria negligência perante sua avassaladora desigualdade social.

“Neste lugar e tempo estamos ensaiando o Teatro Legislativo. Como era de se esperar, enfrentamos problemas sérios: miséria e insegurança são os principais.” (p.60)

Além das dificuldades que qualquer político (principalmente aqueles com seriedade e imbuídos de verdadeiro espirito público) enfrentaria ao exercer o cargo de vereador em contexto tão complexo de cidade (semelhante ao de hoje), para Boal colocar em prática o Teatro Legislativo significava encarar uma outra série de desafios de ordem prática: financeiros (para juntar e manter grupos populares); de dispersão (no trabalho com grupos menos estáveis, como o de população de rua); de rejeição ao teatro (que ocorreria, por exemplo, com grupos mais duros, como os sindicais); e finalmente, político-partidários (frente aos outros políticos da casa).

As atividades do Teatro Legislativo foram colocadas em prática assim que iniciado o Mandato, e logo se depararam também com a insegurança das ruas. Grupos de trabalho eram frequentemente obrigados a interromper sua atuação por ameaças. Afinal esse era um dos poucos mandatos a fazer trabalho legislativo diário, na rua, junto à população e, por isso, se expunha a algumas das mesmas condições de insegurança e violência que o povo diariamente enfrentava.

A estrutura do Teatro Legislativo, ou do Mandato de Boal, era, por um lado, simples, no que tangia sua atuação direta e sem intermediários com a população, mas, por outro lado, complexa de etapas e processos. A participação nas comunidades incluía diferentes fases: juntar participantes (em “elos” e “núcleos”)[1], organizar e colocar em prática oficinas e ensaios e, por fim, realizar espetáculos – sempre utilizando o vasto arsenal do Teatro do Oprimido (ver mapa do Teatro Legislativo abaixo). A participação poderia acontecer também através dos mecanismos “Câmara na Praça” e “Mala Direta Interativa”.

Na “CÂMARA NA PRAÇA (…) o importante é que se reunam muitas pessoas interessadas pelo tema e que a sessão se desenrole mais ou menos como uma sessão da Câmara, com tempo cronometrado, ordem do dia, encaminhamentos, etc. O que se quer é saber a opinião da cidadania sobre os temas controversos e sobre os quais eu, como Vereador, deveria dar minha opinião ou parecer.

(…)

Os participantes devem não apenas votar mas explicar as suas posições, que deverão constar da Súmula. E temos observado que, quanto mais teatralizada a sessão, quanto mais parecida a uma sessão da Câmara, mais empenho têm os participantes em expor com precisão seus pensamentos e sugestões.

A MALA DIRETA INTERATIVA – apenas isso, mas isso tudo: mandamos, sempre que possível, milhares de cartas da nossa Mala Direta fazendo consultas sobre as leis a serem votadas. O curioso é que esse procedimento provoca intenso interesse e faz com que os cidadãos se sintam mais atuantes e não excluídos da política: dela são parte integrante.” (p. 120 – 124)

E assim, a partir desses dispositivos, a voz do povo em escuta chegava ao gabinete e poderia resultar na elaboração de projetos ou emendas de lei, em decretos legislativos, medidas judiciárias ou ações diretas. O organograma do gabinete de Boal (foto abaixo) demonstra como os dispositivos do Teatro Legislativo eram estruturados de maneira bastante sólida e sistêmica dentro do funcionamento de seu Mandato.

Na realidade, essa estrutura era parte da investigação de Boal sobre as possibilidades da prática teatral como instrumento legislativo – do modus operandi do Teatro Legislativo, apresentado com minúcia ao longo do livro. Mas, de certa forma, também a extrapola, pois toca em uma questão mais ampla sobre forma dentro do modelo de democracia participativa.

“Toda pesquisa teatral é mais importante na medida em que pode ser extrapolada para outras realidades. (…) Quando se pesquisa, o essencial é compartilhar essa pesquisa e os seus resultados. No caso do Teatro Legislativo, todos os espetáculos devem passar da comunidade para outras comunidades, para que todos saibam e compartilhem.

Da prática, devemos passar a uma teoria, para entender o que estamos fazendo, para fazê-lo melhor e poder aplicar esta experiência em outros lugares: está é, aliás, a razão deste livro.“(p. 117)

Durante seu período como Vereador, essa forma (work in progress como ele mesmo define) resultou em ao menos 14 projetos de Lei e Emendas aprovadas. Como a emenda à Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para se construir plataformas embaixo de orelhões, que partiu da sugestão de um grupo de cegos, que se machucavam constantemente nas ruas pela falta de indicação dos orelhões. Ou na, mais conhecida, emenda à Lei Orgânica que acrescentava garantia de proteção as vítimas e testemunhas de crimes e, no posterior, Projeto de Lei que criou o primeiro Programa Municipal de Proteção a Vítimas e Testemunhas de Infrações Penais.

Ademais, como Presidente da Comissão de Direitos Humanos, Boal prestava também assistência localizada durante seu Mandato, como no exemplo de sua“visita à prisão de mulheres Talavera Bruce que resultou num encontro com os juizes e no surpreendente mutirão dos juizes que trabalharam durante todo o fim de semana, sem interrupção, para analisarem todos os casos que nos haviam sido denunciados e libertaram as 21 presas que já tinham cumprido pena e continuavam encarceradas.” (p. 128)

Em suma, o Mandato de Boal através do Teatro Legislativo provou-se excepcionalmente expressivo, apesar de todos os desafios encontrados ao longo do caminho. Boal chegou até, enquanto Vereador, a sofrer uma campanha difamatória, encabeçada por um jornal, a fim de descredibilizar seu trabalho (veja texto do blog sobre esse tema aqui ). Mas sua atuação como representante parlamentar municipal persistiu firme e colhendo bons frutos até o fim. Tanto que tentou se reeleger, sem sucesso, para um Mandato consecutivo – dentro da campanha do PT que também tentava eleger Chico Alencar para prefeito do Rio de Janeiro. (Ver abaixo imagens de um boletim do Mandato de Boal, já em campanha para as eleições de 1997.)

Uma reeleição poderia, sem dúvida, ter levado a pesquisa de Boal ainda mais à frente. Mas seu primeiro e único Mandato foi o suficiente para nos deixar importante legado – um de experiências legislativas positivas alcançadas através de dispositivos teatrais visando o protagonismo cidadão, dentro de uma nova forma (in progress) de democracia participava. E como um legado versão beta, aguarda que outros, agora, deem prosseguimento a sua proposta de pesquisa continuada.

[1]A prática do Teatro Legislativo se dava na organização do que Boal chamava de: Elos (conjuntos de pessoas da mesma comunidade que se comunicavam periodicamente com o Mandato expondo suas opiniões, desejos e necessidades) e Núcleos (elos constituídos mais formalmente como grupos de Teatro do Oprimido e que colaboravam ativa e frequentemente com o Mandato). Os núcleos podiam ser Temáticos (por exemplo de pessoas com deficiência, estudantes universitários negros); Comunitários (por exemplo de grupos do Morro do Borel, de Brás de Pina); ou Temático e Comunitário (ambos).

por Fabiana Comparato

Na esteira do último texto publicado no blog do Instituto Augusto Boal, e considerando o contexto de severa crise que assola a democracia (não só no Brasil, mas no mundo), nos propomos a explorar um pouco mais sobre a atuação de Boal na política formal. Por um lado, como forma de trazer luz a essa importante parte, por muitos desconhecida, de sua trajetória (e contribuição à população da cidade do Rio), mas também como uma possível fonte de inspiração para a luta democrática e pela cultura em tempos que parecem navegar rumo ao obscurantismo.

Assistimos, mais intensamente hoje, ao desmonte (principalmente por parte dos governos executivos do país) das instituições e organismos públicos de cultura e educação – ou seja, dos setores, numa sociedade, que possibilitammais diretamente o fomento do pensamento crítico, político, artístico e livre. Crise está intimamente conectada às questões que pairam sobre a própria funcionalidade da nossa democracia ou do que entendemos como sendo o nosso Estado Democrático de Direito tal como apresenta-se em prática.

Para Augusto Boal, fazer cultura, fazer política e ser um cidadão sempre foram estados indissociáveis de existência. Mas, durante a maior parte de sua vida, sua atuação permaneceu no campo civil, como agitador, pensador e fazedor teatral. Até encontra-se, no início dos anos 90, em meio a uma conjuntura (por ele também provocada) que o fez juntar-se, por todas as mais nobres razões, à seara da política formal, ao passo que explorava mais uma nova etapa de sua contínua pesquisa politico-teatral – o Teatro Legislativo. Prática que propunha de forma legítima uma real experiência de democracia participativa, e que resultou em uma campanha para vereador que apresentava propostas tangíveis e agregadoras de democratização da cultura e dos dispositivos de exercício da cidadania.

No livro “Teatro Legislativo”, publicado em 1996, já se aproximando do final do seu mandato como vereador da cidade do Rio de Janeiro, Boal conta em detalhes a gênese dessa prática e por conseguinte de sua aproximação e entrada na política formal. E assim como em toda a sua pesquisa teatral, as ideias e experiências para esta etapa também surgiram de um olhar atento à sociedade ao seu redor.

Foi em 1982, que Boal, ainda em exílio na França, encontrou com Darcy Ribeiro (a época recém eleito vice-governador do Rio de Janeiro, a tomar posse em 1983) em um seminário internacional sobre culturana Universidade Paris-Sorbonne – ambos participando à convite do governo francês. Nesta ocasião, Darcy conheceu e fascinou-se pelo trabalho que Boal vinha desenvolvendo, desde 1978, no Centro do Teatro do Oprimido (CTO) em Paris, vislumbrando possíveis ressonâncias com a idéia de criação dos CIEPS (Centros Integrados de Educação Pública). Mas foi apenas em 1986, quando Boal finalmente retornou do exílio junto com Cecilia Thumin (sua companheira de vida e de trabalho), que os dois puderem aplicar as técnicas do Teatro do Oprimido dentro dos CIEPS. O ano era de campanha eleitoral para o cargo de governador do estado. Darcy concorreu e perdeu. E com isso a parceria durou apenas 6 meses (os últimos do mandato de vice-governador de Darcy). No entanto, apesar de breve, a experiência foi suficiente para demonstrar sua potência e entusiasmar muitos dos envolvidos.

Mesmo sem interesse por parte da administração pública ou de empresas patrocinadoras, Boal deu sequência ao seu trabalho. Em suas próprias palavras “sementes germinam” – e assim o diretor e sua trupe criaram o CTO do Rio de Janeiro, em 1989, de forma informal e independente. No entanto, magro, o centro não possuía meios de resistir por muito mais tempo e em 1992 encontrou-se sem saída a não ser encerrar suas atividades. Por se tratar de ano de eleições municipais, o grupo resolveu fazer de sua última ação uma atividade festiva, exortativa e política (como todo o trabalho de Boal). Juntaram-se de maneira voluntária à campanha do Partido dos Trabalhadores, com a condição de que alguém do grupo se apresentasse como candidato à câmara de vereadores do Rio de Janeiro. Boal aceitou o desafio quase certo de sua não-eleição e, talvez por isso mesmo, o fez de forma fiel ao seu teatro e aos seus princípios, sem a preocupação primeira de “conquistar” votos.

Com o grupo do CTO praticando Teatro-Fórum quase todos os dias na rua, a campanha rica de idéias e ações, embora pobre de investimento financeiro, ganhou inesperado espaço na imprensa e corpo nas ruas. Boal começou então a vislumbrar a real possibilidade de ser eleito e com isso de colocar em prática a idéia do Teatro Legislativo. Em outras palavras, ir além da experiências até então conhecidas do Teatro do Oprimido e vivenciar uma verdadeira “democracia transitiva”.

“Para dar uma ideia da nossa pobreza e criatividade, nossos buttons eram pintados à mão, um a um, em chapinhas de garrafa de cerveja. Chapéus, com a minha caricatura arlequinesca, feitos de papéis maché eram pintados à mão, um a um. (…) nossas faixas eram sonoras, com guizos pendurados em fitas, acompanhando as vozes dos manifestantes. Era preciso honrar nosso lema: “Coragem de Ser Feliz!” (p. 39)

Muitos artistas antes dele já haviam se colocado o desafio de entrar na arena política em nome da cultura e da arte. No entanto, essa seria a primeira vez na história, tanto do teatro quanto da política, que uma companhia teatral seria eleita para uma vaga no poder legislativo. As propostas de Boal e do Centro do Teatro do Oprimido eram claras desde do princípio. Como explicitado no material de campanha, as motivações e intenções desse mandato político-teatral eram “simples“:

“eleito, eu e meus quinze assessores (escolhidos entre os melhores animadores culturais, artistas, professores, trabalhadores sociais…) vamos criar o maior número possível de Centros Populares de Cultura, em todo o Rio de Janeiro (…). Cada CPC será um centro de diálogo (…) onde cada espectador se transforma em Protagonista, cada homem, cada mulher, em dono de sua voz, inventor do seu futuro! – vamos juntos decidir as leis que queremos e fazer obedecer as boas leis que existem, desprezadas.

Essa é a única maneira que tem o cidadão de exercer seu poder, que não se extingue no ato de votar: aí começa!” (trecho do folheto de campanha)

A adornada e teatral campanha de Augusto Boal, que evocava a felicidade, logrou sucesso, e em 1º de Janeiro de 1993, ele tomou posse como vereador da cidade do Rio de Janeiro. Ali iniciava seu novo grande desafio: colocar em prática os pontos de sua proposta, que trazia para o primeiro plano não só as pautas da cultura, mas algo ainda mais fundamental, mecanismos para o exercício de uma verdadeira democracia participativa. Já em retrospecto, no livro “Teatro Legislativo”, Boal fala um pouco mais da importância da forma, indissociável do conteúdo, no que tange uma efetiva prática cidadã.

“A Democracia Direta, ontem falaciosa, hoje é impossível.

Resta a Democracia Representativa e seu tropeços: o que prometem os candidatos em campanha não é quase nunca a verdade das suas intenções. (…)

(…) Pode-se tentar vias alternativas. Uma é o Teatro Legislativo, forma de política transitiva (aquela que propõe o diálogo, a interação, a troca), como a pedagogia de Paulo Freire e o Teatro do Oprimido. Somos todos sujeitos: alunos e professores, cidadãos e espectadores.

É preciso que o povo participe, mas… como organizar essa participação sem demagogia?

Estamos inventando uma estrutura. Por enquanto, no quarto ano do nosso Mandato, ao invés de nos dirigirmos à cidadania “em geral” – como nos comícios -, estamos nos dirigindo a pequenas unidades orgânicas: indivíduos unidos por necessidade essencial – professores, idosos, operários, estudantes, camponeses, empregadas domesticas, estudantes negros… – e não apenas pelo acaso como os espetáculos de rua. Estes grupos podem se organizar em dois níveis: Núcleos e Elos, que estão sendo criados em uma sociedade real, e não no papel timbrado.

(…)

E com a cidadania assim organizada, estamos tentando compreender, nós mesmos, o que poderá vir a ser um dia o TEATRO COMO DEMOCRACIA TRANSITIVA.” (p. 48 e 49)

O que seguiu foi um mandato de muito trabalho e lutas diárias, no contexto de um Rio de Janeiro cenário de graves violações contra parte de sua própria população (para citar poucos exemplos, no início dos anos 90, o Rio sofreu ao menos 3 grandes chacinas: Acari, Vigário Geral e Calendária), cuja intenção era persistir, tentando não se deixar intimidar por quem não queria (e continua sem querer) ver o povo reconhecer sua própria voz.

“No fim de 1994, o governo federal, resolveu uma intervenção branca no Rio de Janeiro para acabar com a violência. O exercito entrou em ação, encenando invasões nos morros onde se escondem os narcotraficantes de terceiro escalão (os do primeiro vivem distantes da miséria das favelas, até distantes do Brasil…). A repentina repressão veio braba: prisões arbitrárias, espancamentos.

Uma comissão de vereadores foi conversar com o general-chefe dessa “Operação Rio” e pedir explicações, protestando contra a forma desordenada e violenta que a intervenção estava assumindo. O general, depois de longa conferencia sobre estratégia, disse que os “bandidos não tem domicilio fixo nem marca no corpo”, e, por isso, ele era obrigado a invadir favelas e prender suspeitos. Perguntei porque, então, só invadia favelas (isto é, domicílio fixo…) e apenas prendia negros (marcas no corpo). Respondeu: – “Se vocês querem que eu acabe com a violência, não posso prometer cumprir a lei…”

(…) A violência continuou a mesma.” (p. 53 e 54)

Semelhanças com o Rio de Janeiro de hoje não são meras coincidências. A descrição de Boal a respeito da cidade que ele representava à época na câmara municipal nos faz refletir: que projeto político de cidade e de país continuamos a construir?

(Material da Campanha para vereador)

(O trabalho estabelecido durante o mandato de Boal será explorado em maior detalhe em um próximo artigo.)

por Fabiana Comparato

“Se, de um lado, é verdade que quem não deve não teme, por outro lado, uma mentira de tanto ser repetida pode passar a ganhar ares de “verdade”.”

Vivemos no Brasil, mais escancaradamente desde a corrida presidencial que culminou nas eleições de 2018, uma realidade que cada vez mais se assemelha a uma narrativa ficcional. E não apenas no que tange seu desenrolar quase que incongruente, e de aparente imprevisibilidade, mas pela intensa e indiscriminada manipulação de notícias e fatos, mascarada por um discurso equivocado de transparência.

Em épocas em que as fakes news se alastram como um vírus, rápido e eficaz, com poucas chances de ser contido na fonte, aos alvos dos ataques resta apenas o contra-ataque. Mas apesar da velocidade que as redes de comunicação de hoje conferem a essas epidemias de narrativas falsas, elas não são uma novidade.

Notícias difamatórias sempre existiram como forma de manobra política, e também atingiram Augusto Boal, no que só pode ser entendido como uma campanha de calúnias contra seu mandato de Vereador da cidade do Rio de Janeiro, no ano de 1993.

De volta ao Brasil em 1986, após 17 anos de exílio e de ter sofrido aberta perseguição política, ter sido preso e torturado – por exercer seu direito democrático de liberdade de expressão – Boal permaneceu explorando os limites de sua pesquisa teatral como uma prática política e cidadã. E em 1992 lançou-se em mais um desafio – uma campanha para vereador do Rio de Janeiro pelo Partido dos Trabalhadores com a criação do que seria um novo tipo de relação entre o legislador e o cidadão – o Teatro Legislativo. Em suas próprias palavras “uma forma de fazer teatro como política e não apenas o antigo teatro político“. Uma prática capaz de produzir “intervenções políticas, legislativas, jurídicas a partir de uma consciência despertada pelas várias formas do Teatro do Oprimido.” Como Boal explicou à época numa entrevista à Folha de São Paulo: “Em vez de eu ficar trancado em meu gabinete, a população me diz quais leis devo fazer. Uso o teatro como mediação”.

O mandato político teatral de Augusto Boal (início de 1993 ao final de 1996) conseguiu de fato colocar essa ideia em prática, estimulando o exercício pleno da cidadania e da democratização do processo legislativo. Mas mesmo naquele momento, que pode ser compreendido como um de reconstrução democrática, Boal encontrou-se de novo alvo de perseguições, que não por acaso, vieram à tona 1 ano antes das importantes eleições presidenciais de 1994.

Assim como vemos acontecer hoje, em 2019, com uma deputada da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, que tem de defender seu mandato de um processo de cassação exatamente por zelar pelos direitos humanos da população do estado que a elegeu representante. Boal também sofreu ataques ao seu mandato, em última instância, por representar um projeto político de país mais à esquerda, e teve que responder a acusações que escondiam outras motivações que não as caluniosas que funcionaram como pretexto.

Aproximadamente 10 meses após o início do seu mandato pelo PT (em Outubro de 1993), Boal foi processado por ter supostamente firmado contrato ilícito com a Secretaria de Cultura do município, em benefício próprio, numa campanha endossada pela imprensa, que noticiou com alarde fatos não comprovados e mentirosos. Tamanha foi a enxurrada de fake news propagada por um veículo da imprensa, que Boal se viu obrigado a sair em defesa própria, não só na arena da Câmara de Vereadores, mas publicamente em resposta ao jornal em questão.

“Desde o dia 04.10.93, o jornal “O Dia” vem desenvolvendo uma campanha difamatória contra o vereador Augusto Boal PT/RJ.

Se, de um lado, é verdade que quem não deve não teme, por outro lado, uma mentira de tanto ser repetida pode passar a ganhar ares de “verdade”.

(…)

O jornal revelou sua má fé ao publicar o suposto escândalo sem ouvir o Vereador Augusto Boal e a Secretária de Cultura Helena Severo, que não tiveram uma linha sequer, na matéria de página inteira, para apresentar a sua visão do assunto.

(…)

Outras tantas mentiras foram levantadas pelo jornal “O Dia”. Consideramos relevante responder a estas, com intuito de mostrar que o jornal “O Dia” não está fazendo jornalismo. Estamos diante de um fato político. O jornal vem se utilizando da notoriedade de Augusto Boal para atingir setores comprometidos com a construção de um país justo e democrático.

Ao tentar manchar a imagem de integridade do PT, “O Dia” objetiva conter a ascensão da campanha Lula. Esse tipo de denuncia cala fundo na opinião pública e na militância que é nossa principal arma. Companheiros, este será um expediente bastante utilizado durante a campanha presidencial e precisamos desde já dar respostas rápidas e contundentes. Não podemos nos deixar enganar por uma imprensa que não está do nosso lado.”

(Trechos da carta-resposta oficial do Mandato político teatral Augusto Boal PT/RJ aos leitores do jornal O Dia, do dia 21 de Outubro de 1993)

Boal, que contou com o apoio de inúmeros intelectuais, artistas, religiosos, entidades e comunidades do Brasil e do mundo, teve sua inocência justamente comprovada e seu mandato continuado até o fim. Mandato este que resultou extremamente potente e democrático, rendendo a aprovação de 14 projetos de lei através da aplicação das práticas do Teatro Legislativo (entre eles a primeira lei brasileira de proteção a testemunhas), e durante o qual Boal atuou como presidente da Comissão de Direitos Humanos.

Mas a conjuntura permanece de tal forma que as mesmas motivações que levaram às perseguições contra Boal são as que hoje ainda procuram prejudicar mandatos, políticos e militantes de esquerda, que defendem um projeto de país mais democrático, justo e igualitário. Episódios, infelizmente recorrentes, que nos levam a refletir ainda mais sobre os conteúdos a que somos expostos hoje em dia, seja pelas redes sociais ou canais de imprensa. Afinal, notícias são também poderosas armas políticas, mesmo quando disfarçadas de meros “fatos”.

O Texto e o Pretexto (PDF) foi escrito por Boal em sua própria defesa, divulgado na época do processo, em 1993.

por Fabiana Comparato

Dia 18 de Maio marca o dia da Luta Antimanicomial no Brasil. O Instituto Augusto Boal apoia esse movimento e se junta a essa luta de extrema importância, não só para as políticas de saúde mental do país, mas para todos que prezam e lutam por uma sociedade verdadeiramente democrática, tolerante e menos desigual para todos.

Mais de 30 anos depois do manifesto inicial dos trabalhadores da saúde mental, em 1987, que inaugurou um novo momento da Reforma Psiquiátrica no Brasil, o Movimento Nacional da Luta Antimanicomial ainda se faz essencial e necessário. É tempo de reafirmar essa luta que também dialoga e se mistura com a própria história e prática politico-teatral de liberdade de Boal. E que encontrou na metodologia do Teatro do Oprimido importante aliada capaz de contribuir com leveza e sensibilidade para as práticas de cuidado.

A atuação do Centro de Teatro do Oprimido na saúde mental teve início ainda em 1994 no Rio de Janeiro, sob a tutela de Boal. Primeiro na Casa das Palmeiras, da Dra. Nise da Silveira e no Hospital Psiquiátrico Dom Pedro II, com o grupo “As Princesas de Dom Pedro”, e em seguida no Hospital Psiquiátrico Jurujuba, com o grupo “Pirei na Cenna”. Desde então, mesmo após sua morte (em 2009), a pesquisa de Boal continuou a se alastrar como um instrumento terapêutico poderoso para a saúde mental.

Como Pedro Gabriel Delgado, que foi coordenador Nacional de Saúde Mental do Ministério da Saúde de 2000 a 2010, pontuou no seu texto para a publicação “Metaxis – Teatro do Oprimido na Saúde Mental” (do Centro do Teatro de Oprimido) de 2011: “Seguindo a estrela de Augusto Boal, o CTO se coloca como instrumento para a construção de possibilidades de cuidado e de vida para outras pessoas. Os CAPS e a Reforma Psiquiátrica Brasileira agradecem.”

Mas a pesquisa de Boal dentro do Teatro do Oprimido chega ao âmbito da saúde mental ainda muito antes do início efetivo dos trabalhos do CTO no Rio de Janeiro nos anos 90 e do próprio marco inicial do Movimento Nacional Antimanicomial no final dos anos 80.

Em seu livro “Arco-Iris do Desejo” (que ganhou sua primeira edição no Brasil em 1990), o teatrólogo conta um pouco da gênese desse trabalho, que como ele mesmo coloca, fez parte de uma nova etapa de uma longa pesquisa que ainda era o Teatro do Oprimido, “mas um novo Teatro do Oprimido.”

Boal relata um de seus próprios marcos iniciais nessa trajetória junto com Cecilia Thumin, sua companheira e colaboradora. Em 1979, logo após chegarem a França, onde viveriam ainda 8 anos exilados da ditadura militar brasileira, os dois, a convite do médico Roger Gentis, dirigem uma oficina do Teatro do Oprimido no hospital psiquiátrico de Fleury-les-Aubris. A oficina, de dois meses de duração, que à princípio poderia incluir os estagiários, enfermeiros, médicos e pessoal da administração dispostos a participarem, acabou ganhando um outro novo corpo inesperado.

Boal e Cecilia criaram uma cena, no modelo de Teatro-Fórum, baseada em um episódio conflituoso vivenciado por um dos enfermeiros da instituição. A ideia, utilizando esse método, era promover um debate a cerca das questões éticas e comportamentais entre funcionários, médicos e pacientes suscitadas a partir da cena teatral apresentada. Mas foi quando o próprio enfermeiro protagonista do episódio pediu para que a cena fosse aberta ao público geral do hospital, que uma nova possibilidade se apresentou. Como conta Boal neste trecho do livro:

“devíamos anunciá-lo [o espetáculo] ao conjunto do complexo hospitalar, formado de aproximadamente dez pavilhões, um restaurante, a administração etc., e convidar todo o pessoal: os médicos e, sobretudo, os enfermeiros. Claude [o enfermeiro cujo relato foi utilizado na cena] queria saber como os outros teriam se comportado em seu lugar. O anúncio foi feito e o previsível – que nenhum de nós havia antevisto – aconteceu: os doentes tomaram conhecimento do espetáculo e quiseram vê-lo.

Pânico! (…) Seria correto autorizá-los a assistir às discussões, aos debates, à troca de idéias das quais eles eram “objeto”?

Os “sim” foram majoritários. O Teatro do Oprimido sendo uma forma democrática de teatro (exatamente como ali se praticava!), não podíamos impedir a entrada dos doentes. Eles vieram, entusiasmados… e numerosos: representavam pelo menos oitenta por cento do público.

Para ser franco, tive medo. Era a primeira vez que me deparava com um público como aquele. O que dizer? Difícil de explicar. Não nos esqueçamos de que não sou um terapeuta; sou um homem de teatro. (…) Durante meus trinta e cinco anos de teatro profissional havia conhecido mil maneiras diferentes de vivenciar a relação animador-público. Mas nesse caso, tudo era novo para mim.

Cecilia sugeriu que eu procedesse exatamente como o faria numa situação normal. Decidi então não modificar nada, agir como sempre o faço em qualquer Teatro-Fórum. E foi isso que fiz. Expliquei as regras do jogo. Resolvi propor alguns exercícios, os mesmos que me pareciam ser mais eficazes para qualquer outro público. E observei que os doentes os realizavam melhor que os enfermeiros.

(…)

Foi algo bonito de se ver. Pela primeira vez, doentes assistiam a debates dos quais eles mesmos eram o objeto; pela primeira vez, assistiam a discussões entre médicos e enfermeiros, enxergavam a vida “do outro lado”, descobriam o que se pensava a seu respeito, coisa que era, em geral, muito diferente daquilo que diretamente se lhes dizia. Era bonito. E era cada vez mais comovente.”

E agora, Cecilia Thumin Boal, que além de ter participado ativamente deste processo de descoberta, também se formou psicanalista, complementa a história. Finalizando esse texto-manifesto em apoio à Luta Antimanicomial no Brasil, ela nos cede uma breve entrevista, onde revela mais detalhes deste momento que Boal e ela exploraram juntos, e nos oferece algumas palavras sobre a contínua importância desta luta em nosso país.

Cecilia, poderia nos contar um pouco mais como surgiu a ideia de engajar as técnicas do TO no âmbito da saúde mental ainda na França? Como se deu esse contato com o Dr. Roger Gentis?

Emile Copfermann, que era o editor de Boal na França e que publicou o Teatro do Oprimido pela primeira vez em francês, também era amigo e publicava, na época, os trabalhos do médico psiquiatra Roger Gentis. A ideia de colocar os dois em contato foi de Emile. Ele organizou um jantar em sua casa e desse encontro Roger Gentis nos convidou para experimentar com uma oficina de teatro no hospital de Fleury-les-Aubry, que como Boal conta, acabou também por envolver os pacientes psiquiátricos. Roger Gentis questionava muito as práticas convencionais do sistema psiquiátrico. Ele era um militante de uma nova forma de psiquiatria não estigmatizante e acho que foi isso que fez com ele se interessasse pelo Teatro do Oprimido e nos convidasse para essa experiencia.

Na publicação “Metaxis” do CTO você conta de uma experiência sua com uma colega no hospital psiquiátrico de Eaubonne propondo oficinas de teatro, na mesma época em que você e Boal estavam em exílio na França. Pode nos contar um pouco como foi esse seu trabalho?

Nesta época eu estava cursando Psicologia na Universidade de Sorbonne e, como participava com Boal das oficinas do Teatro do Oprimido, queria utilizar teatro como uma ferramenta em meu estágio. Apresentei essa proposta para muitos hospitais e clínicas, mas o teatro provocava muito medo no meio psiquiátrico francês da época. O hospital de Eaubonne, mesmo receoso, foi o que aceitou. E para lá fomos, eu e uma colega de faculdade, que não fazia teatro, mas que também topou a proposta. Trabalhávamos duas vezes por semana, com cerca de vinte participantes, principalmente com improvisações. Nosso ateliê funcionava como se os participantes não fossem pacientes de um hospital, mas sim atores, enquanto eu me ausentava do papel de terapeuta e assumia o de diretora de teatro. No papel de diretora eu podia “dirigir” o grupo, com grande liberdade junto aos pacientes, criando “enquadramentos”, ou seja, regras e limites, que os próprios exercícios de improvisação teatral exigem, e que dentro desse jogo eram aceitas pelo grupo. O ateliê de Eaubonne me permitiu constatar que o teatro poderia ser utilizado, não como uma terapia em si, mas de fato como um elemento terapêutico.

Por fim, poderia nos falar um pouco sobre a importância da luta Antimanicomial.

Acredito que nesse momento de retrocessos que o país vive a grande preocupação é com a possibilidade dos pacientes voltarem a ser maltratados de forma institucionalizada e não terem seus direitos como cidadãos respeitados. Toda essa luta que vem sendo travada (do movimento antimanicomial) é exatamente no sentido de respeitar os direitos dos pacientes, daqueles que se veem na situação de ter que passar momentos de suas vidas internados em instituições, a não passarem por situações de violência e maltrato. É muito preocupante imaginar que reformas psiquiátricas importantes já alcançadas estejam correndo risco de retroceder.

Para informações a respeito dos eventos e atos que marcam a semana e o dia da Luta Antimanicomial 2019, por favor, ver links no Facebook do Instituto – https://www.facebook.com/instaugustoboal/ .

Fui uma adolescente bastante alienada. Sabia que havia uma ditadura,

mas minha família melhorou de vida durante o “milagre brasileiro” dos

anos 70. Até entrar na universidade, ignorava a tortura, os assassinatos

nas prisões, o desaparecimento de corpos. Só na USP meus colegas me

alertaram para o que acontecia no país. Virei de esquerda. Ainda sou.

Enquanto isso, aquele que viria a ser meu amigo quatro décadas depois,

foi preso e torturado por seu trabalho revolucionário com o “Teatro do

Oprimido” – uma invenção de Augusto Boal para conscientizar as pessoas

a respeito de todas as formas invisíveis de opressão que sofriam.

Conheci Boal através de sua amada mulher, Cecília, integrante de um

grupo de estudos que coordenei, no Rio, entre 1998 e 2011. Cecília me

hospedava em sua casa, mas no começo ele nem me dava bola. Era

educado, gentil, mas passava quase todo o tempo escrevendo, no

escritório envidraçado que eu chamava de “aquário”. Uma vez, Cecília foi

com ele a uma mesa redonda da qual participei, sobre Sociedade do

Espetáculo. Sua intervenção foi uma aula para nós, expositores. E depois

disso ele passou a me considerar como interlocutora.

Tive a alegria (e hoje penso: a honra) de participar de alguns momentos

importantes da vida desse casal; estava no Rio na comemoração do dia em

que Augusto perfilhou Fabián, filho do primeiro casamento da Cecília,

depois da morte do pai dele. E de novo, no dia em que fui assistir a uma

aula dele, na UFRJ. Como era claro no que ensinava; como era

entusiasmado! Fui também uma orgulhosa integrante do desfile de uma

pequena Escola de Samba da Barra Rio das Pedras que o homenageou, em

2003. Naquela altura, Augusto já sofria com um joelho arruinado na

tortura, mas subiu no carro alegórico e se aguentou lá em cima, apoiado

em uma muleta.

Em 2006, me pediu que fizesse o prefácio de seu livro – que seria o último,

mas não sabíamos disso… Com alguma timidez, anotei passagens que

achei que deveriam mudar, palavras a corrigir, etc. Fui falar com ele,

preocupada com a reação. Nada disso: Augusto respeitava todo mundo

(menos, provavelmente, torturadores e seus mandantes…). Ouviu minhas

ponderações, aceitou muitas delas, mexeu no livro.

Pouco depois, em 2009, Augusto morreu. Não era hora. Nunca é hora –

mas no caso dele, menos ainda. O Brasil ainda precisaria tanto do Boal!

Hoje, mais ainda – mas também penso que foi uma sorte ele não ter

passado pela tristeza de ver seu país eleger Bolsonaro.

Hoje temos o Instituto Boal, temos a grande Cecília, temos Julián Boal que

leva adiante o trabalho do pai. Mas só de escrever sobre a falta que ele faz

– para nós que o amávamos, para o Brasil que piorou tanto – sinto

vontade de chorar.

Maria Rita Kehl

Maria Rita é psicanalista e vice presidente do Instituto Augusto Boal

“Teatro não pode ser apenas um evento — é forma de vida!”

(Augusto Boal, 29 de março de 2009)

2 de maio de 2019, dia que marca o aniversário de 10 anos de morte de Augusto Boal, é sobretudo um dia de celebração de sua obra e trajetória com o lançamento da nova edição do seu livro “Teatro do Oprimido e outras poéticas políticas”, com prefácio de Julián Boal.

O evento que acontece hoje, às 19h, no Armazém do Campo (aberto ao público), terá uma mesa de conversa com a participação de Julián Boal (Escola do Teatro Popular), Marina Henriques (Unirio), Geo Britto (Centro de Teatro do Oprimido) e Mineirinho (Coletivo Nacional de Cultura do MST), numa verdadeira celebração do legado nos deixado por Boal que persiste extremamente pertinente. Estão todos convidados!

Nesta foto, uma de suas últimas, Boal está na sede da UNESCO em Paris, para onde viajou apenas meses antes de falecer, para uma cerimônia no dia 29 de março, na qual foi nomeado “Embaixador Mundial do Teatro para o ano de 2009” pelo Instituto Internacional de Teatro (ITI). Uma bela homenagem e reconhecimento, ainda em vida, por sua preciosa contribuição não só para a construção de uma dramaturgia verdadeiramente brasileira, que constitui capítulo importante da história e da cultura do nosso país, mas para tantos outros países e pessoas alcançados e transformados por suas práticas teatrais de liberdade (que continuam vivas até hoje).

Lá, Boal proferiu sua última e contundente fala pública. Palavras que continuam a ressoar em sentido e relevância, e vigoram, mesmo passada uma década, como uma provocação necessária a todos nós, atores das nossas próprias vidas e cidadãos.

“Vendo o mundo além das aparências, vemos opressores e oprimidos em todas as sociedades, etnias, gêneros, classes e castas, vemos o mundo injusto e cruel. Temos a obrigação de inventar outro mundo porque sabemos que outro mundo é possível. Mas cabe a nós construí-lo com nossas mãos entrando em cena, no palco e na vida.

(…)

Atores somos todos nós, e cidadão não é aquele que vive em sociedade: é aquele que a transforma!”

Viva Boal!

(A íntegra do discurso, previamente publicado neste blog, pode ser encontrado aqui)