-

Aniversário de Maria Bethânia

18.06.2018 -

Santa Cruz – Filme de João Moreira Salles

12.06.2018 -

Círculo de leituras latino-americanas

07.06.2018 -

Puesta en claro – Griselda Gambaro

05.06.2018 -

Seminário de dramaturgia latino-americana, com Cecilia Boal

30.05.2018 -

Teatro latino-americano por Cecilia Boal

22.05.2018 -

Espiral, Sérgio Ricardo: música da Feira Paulista de Opinião

17.05.2018 -

Censura à Feira Paulista de Opinião, 1958: 50 anos!

15.05.2018 -

Carta de Boal à Elisa Larkin

11.05.2018 -

Augusto Boal sobre Paulo Freire

10.05.2018 -

Clube de leitura: 50 anos da Feira Paulista de Opinião

10.05.2018 -

A Fábrica de Teatro Popular e sua atualidade em tempos de retrocesso – 30 anos depois

04.05.2018 -

SALAS ABERTAS PARA AUGUSTO BOAL

03.05.2018 -

Albertino Boal, irmão de Augusto, filhos do padeiro

27.04.2018 -

Discurso de Boal em reeleição do Lula, 2006

26.04.2018 -

Encontro com a arte engajada latino-americana

26.04.2018 -

Conselho do Boal à curingas

12.04.2018 -

8º Oprima – Encontro do Teatro do Oprimido e Ativismo

11.04.2018 -

Dia Mundial do Teatro

29.03.2018 -

50 anos da Feira Paulista de Opinião: CENSURA!

23.03.2018

Blog

Em abril de 1967 o Teatro de Arena estreava a peça “Arena conta Tiradentes”, de Augusto Boal e Gianfrancesco Guarniere, dirigida por Boal.

“O tema era resistência à ditadura. Liberdade cidadã e estética. Escolhemos a Inconfidência Mineira” (Conta Boal em sua autobiografia)

A peça que fala sobre heroismo critica a mistificação da figura de Tiradentes criada pela burguesia, do Tiradentes como herói porque foi mártir. Boal retoma o heroismo de Tiradentes no seu caráter revolucionário, como aquele que lutou para transformar a realidade de seu país. Fala sobre a liberdade cidadã.

Mas para além da critica a mistificação do herói, este espetáculo inaugura também uma nova forma de interpretação proposta por Boal: o sistema coringa. Fala sobre a liberdade estética que o sistema coringa proporciona.

Na sistematização do sistema coringa, Boal explica:

“O sistema coringa busca unir também os princípios da concentração e da abstração. Em “Arena conta Tiradentes” o personagem de Tiradentes era identificada a um só ator, que se movia em atmosfera naturalista. No extremo oposto, Guarniere desempenhava a função coringa: a extrema abstração, o narrador, mestre de cerimônias, contra regra, explicador, conferencista, etc. Entre estas duas funções extremas cabem todos os estilos”.

Publicada na Revista Direitos Humanos, em 2008:

Entrevista Augusto Boal Para O Movimento Humanos Direitos (pdf)

Hoje, mais um artigo relacionado com teatro nas prisões, por Augusto Boal:

Compartilhamos hoje um artigo de Augusto Boal, sobre trabalho de teatro nas prisões:

Compartilhamos com vocês o trabalho de conclusão de curso do Rafael dos Santos de Almeida Campos, orientado pela Profa. Dra. Silvia Beatriz Adoue:

TCC – O Curinga na Educação; O Teatro do Oprimido comoPratica Pedagogica

Hoje é dia de Boal! Dia de celebrar seu aniversário!!

O Instituto gostaria de compartilhar com vocês nesta data especial, um texto que é muito característico do estilo de escrita do Boal: “Diplomas falsos, chantagens verdadeiras”.

Tenho um conhecido rico ou, mais do que isso, milionário, que não faz nada, maravilhosamente nada. Jamais viu a ponte do Leblon, porque o pôr-do-sol sempre custa um esforço visual. Mas, como todo sujeito que não faz nada, precisa dizer que faz tudo. E vive esbravejando: – Trabalho tanto que não vejo um teatro!”. Pausa, e arqueja: – “Não tenho tempo de ver um teatro!”.

Sempre que nos encontramos vem com a mesma conversa: -“Palavra de honra, não vejo um teatro!”. Até que um dia fiz-lhe a pergunta, à queima roupa: – “Desde quando não vês um teatro?”. Fui cruel e confesso. Por um momento não soube o que dizer. Abria a boca, mas o som não saía. Acabou admitindo que não via teatro desde a primeira fralda e antes da primeira chupeta.

Para esses que a partir dos gregos até os nossos dias jamais viram uma peça, talvez o nome e a figura de Augusto Boal não signifiquem nada. As para os que têm um mínimo de sensibilidade para o teatro, Augusto Boal representa muito. Na minha crônica de ontem dizia eu que ele é um dos maiores autores e diretores do drama brasileiro.

Se acham pouco, acrescentarei que é uma das maiores figuras do teatro em toda a América Latina. Muito bem. Há coisa de três ou quatro dias soube eu que ele estava preso, em São Paulo. Nada se compara ao meu espanto e nada o descreve, Preso por quê, a troco de quê? Se me perguntarem o que faz Augusto Boal, darei esta resposta: – “Faz teatro”. Poderão insistir: “Mas além de teatro?”. E eu: – “Só teatro”. Vamos admitir que o leitor continue: – “E o que pensa Augusto Boal? “. Minha resposta: – “Pensa em teatro”.

Pode parecer inverossímil. Mas o teatro exige exclusividade. No homem de teatro, a atividade política é o disfarce da frustração e da impotência artísticas. Mas o dramaturgo e o director, o ator e a atriz, o contra-regra e os bilheteiros – não sabem fazer outra coisa. Claro que, em qualquer arte, há os que a falsificam. Augusto Boal, porém, não foi, jamais um falsário.

Se um dia acabarem com o teatro, estejam certos de que ele vai sumir, desaparecer, como se jamais tivesse existido. Imagino que minha ênfase possa espantar o leitor. Mas explico: – conheço o Boal há trinta anos. Ele está fazendo quarenta anos e já completei meus 58. A primeira vez que o vi foi no Fênix, nos fundos do Palace-Hotel (e ambos já sumiram).

Vi aquele garoto na porta do tearto (realmente um garoto). Aos seus olhos eu era o “grande autor”. Apresentou-se como um admirador. Estava em cena a “minha tragédia carioca”, Vestido de Noiva. Boal passou dois meses assistindo a todas as representações. Não perdeu uma. Desde então começou uma amizade, que continua até hoje. Portanto, há trinta anos que sou testemunha auditiva e visual de sua fidelidade ao teatro.

Um dia eu o encontrei no velório de um conhecido. Não havia ainda a indignidade dos círios elétricos. Mas enquantos uns discutiam futebol, outros falavam mal do defunto – eu e Boal, num canto, cochicávamos sobre teatro. Ele vivia imaginando peças, histórias, personagens. Segundo deduzi, fazia, como Eugene O’Neill, vários dramas ao mesmo tempo. Eu o animava muito: – “Escreva, vá escrevendo. Teatro é fazer, fazer, fazer”.

Há pouco tempo foi chamado para dirigir e apresentar em 22 universidades americanas os espetáculos do nosso Teatro de Arena. A ONU também o convidou para realizar pesquisas sobre o seu sistema Corinda, que é rigorosamente original. Dirão os idiotas da objetividade que nada de novo se pode fazer dentro do teatro.

Isso é absolutamente falso. Tudo se pode fazer de novo. Eu diria que, apesar dos gênios, dos gregos, de Shakespeare etc. etc., o teatro é uma arte por fazer, uma arte que ainda está sendo feita. Portanto, o que se quer dos que o fazem é toda sorte de originalidades.

Poderão objetar que um gênio escreveu, certa vez, que a criação teatral estava reduzida a 37 situações. Era um gênio, mas não importa. Nada mais ingênuo, pueril, tolo ou mesmo obtuso. As 37 situações são, no mínimo 900 mil. Até aqui o que se viu foi o seguinte: – não há um texto, mesmo shakespeariano, que não tenha a influência decisiva da plateia. As duzentas senhoras gordas (e sentadas) de cada sessão estão ali como autoras. E não ocorre a ninguém que o public tem apenas a função de pagante.

Tudo o que ficou ditto acima exigiria, no mínimo, um ensaio de oitocentas páginas. Oitocentas páginas, e eu só tenho, escassamente, uma coluna. Mas voltemos ao dramaturgo preso. O Coringa é uma ponderosa invenção, um elemento novo no dinamismo do espetáculo. Invenção, repito, que está merecendo a curiosidade da crítica internacional.

Ah, antes que me esqueça: – um dos últimos convites pessoais que meu amigo recebeu foi para representar o teatro brasileiro em Nancy. Boal terá direito a dez representações, enquanto a Inglaterra, por exemplo, está limitada a três. Por aí se vê como fez nome, não apenas no Brasil, mas na Europa e nos Estados Unidos. Na grande nação norte-americana seu trânsito é livre. Lá dirigiu espetáculos, apresentou originais brasileiros, inclusive seus, e é considerado um dos grandes poetas dramáticos do Brasil e da América Latina.

Cabe a pergunta: – se é tão inocente, como o prendem? Vejamos. Eu sou, como se sabe, de uma insuspeição total. Venho com a Revolução desde o primeiro momento e antes do primeiro momento. Sim, muito antes do primeiro momento eu achava que só as Forças Armadas podiam salvar o Brasil. E de fato elas o salvaram. Portanto, é como revolucionário que estou dando meu testemunho sobre um homem preso como subversivo.

Repito: – o que fez meu amigo? Sua vida é uma apaixonada meditação sobre o mistério teatral. Se é crime “fazer teatro”, então que o prendam. Se é crime estudar teatro – prendam-no. Porque ele não faz, nem fará jamais, outra coisa.

Foi decretada a sua prisão preventiva. Por isso mesmo estou dando meu testemunho. Paro um momento e pergunto a mim mesmo: – o que é que eu teria mais a dizer? Não podemos interromper a obra que está amadurecendo no seu curacao, não podemos encerrar uma obra que irá tão longe, tão longe. Nem podemos perder as dez representações em Nancy.

Depois de trinta anos de convivência, e repito: – depois de trinta anos de intimidade quase diária, ouso afirmar que esse homem não fez nada senão teatro e é apenas o artista, em sua integridade irredutível. Desculpem que eu esteja repisando obsessivamente. Se for julgado, que seja absolvido. Amém. [18/03/1971]

(Texto retirado do livro O Reacionário, memórias e confissões, de Nelson Rodrigues)

Compartilhamos com vocês o artigo “Um encontro com Augusto Boal em Londres”, da pesquisadora Dra. Marina Henriques Coutinho.

Have a courage to be happy (Tenha coragem para ser feliz) diz a citação de Boal pintada na parede de entrada da sede da Companhia de Teatro Cardboard Citizens (Cidadãos de Papelão), em Londres. As palavras de Boal me fizeram lembrar do Brasil que havia deixado há algumas semanas, dos eventos que vivemos nos últimos anos e do resultado lastimável das eleições presidenciais em 2018. As lembranças chegavam com tristeza mas Boal, como sempre, convocava à luta. Sua frase serviu como ótima anfitriã naquela fria tarde inglesa. Abri a porta, curiosa sobre o que encontraria lá dentro.

A Cardboard Citizens é uma companhia de teatro reconhecida no Reino Unido pelo seu trabalho com homeless people [1] (pessoas sem abrigo). A trajetória do grupo teve início em 1991, a partir do encontro de Adrian Jackson (fundador e diretor artístico da Companhia) com comunidades de desabrigados que frequentavam a região chamada Cardboard City, próxima à Waterloo Station, em Londres. Naquele momento, o Reino Unido ainda sentia os efeitos das políticas do governo Margaret Thatcher que, entre outras consequências, havia gerado desemprego e contribuído para o aumento do número de pessoas morando nas ruas.

Em recente publicação, que comemora os vinte e cinco anos da companhia, Jackson conta como a conjuntura daquela época somada ao encontro fundamental com Augusto Boal foram determinantes para o surgimento do Cardboard Citizens. O primeiro contato de Adrian Jackson com a obra de Boal havia ocorrido em 1976, quando adquiriu o livro O Teatro do Oprimido. Mais tarde, ao final da década de 1980, conheceu Boal pessoalmente e o convidou para oferecer workshops para o grupo no qual trabalhava naquele momento – London Bubble.[2] A relação profissional e de amizade entre os dois se aprofundou ao longo dos anos, tendo resultado em inúmeras colaborações em trabalhos práticos e também na tradução de cinco livros de Boal para o inglês, feitas por Jackson.

As experiências dos workshops na Augusto Boal Residency (Residência Augusto Boal), realizada em novembro de 1990, encorajaram Jackson e seus companheiros artistas do London Bubble a experimentar as técnicas do Teatro Fórum com grupos de homelessness. Segundo ele, o primeiro desafio foi encontrar pessoas interessadas em participar: “Nós prendemos cartazes em centros de assistência[3] pela cidade, avisando sobre os workshops”[4]. Os cartazes diziam: “Sem teto? Alguma coisa para dizer sobre isso? … Diga no teatro do London Bubble!”

A proposta de fazer teatro com aquelas pessoas soava muito diferente na época: afinal, de que maneira o teatro poderia ajudar desabrigados? Todavia, algumas organizações e centros embarcaram na ideia e, com isso, surgiu o embrião do que se tornaria mais tarde o Cardboard Citizens.

O convite feito nos cartazes surtiu efeito. Reuniram um primeiro grupo, bastante heterogêneo, que incluía moradores de rua, usuários de drogas, mulheres trans, migrantes etc. A partir do trabalho com o compartilhamento de histórias e improvisação foram criadas situações de Teatro Fórum para serem levadas a diversos espaços da cidade, entre eles, uma passagem subterrânea em Waterloo chamada Bullring. Neste local morava uma comunidade com cerca de 200 pessoas vivendo em abrigos precários de papelão e, por este motivo, a companhia que seria formada mais adiante foi batizada por um de seus membros como “Cidadãos de Papelão”.

De acordo com Jackson, a performance daquela noite reforçou para o grupo a compreensão de que “não era para nós impormos quaisquer soluções para as nossas plateias, elas sabiam o que era melhor para elas”.[5] O evento memorável rendeu mais participantes para o coletivo então formado, que passou a se encontrar com regularidade. O caminho trilhado pelo Cardboard Citizens dali em diante é muito bem contado, a partir de textos, fotos e documentos reunidos no livro que registra os seus vinte e cinco anos de atividades.

A Companhia hoje é reconhecida dentro e fora do Reino Unido por desenvolver uma abordagem de prática teatral fortemente influenciada pelo Teatro do Oprimido, com o objetivo de empoderar politicamente esses grupos sociais, contribuindo para que suas vozes sejam ouvidas. O Cardboard Citizens desenvolve atualmente um leque variado de atividades com capacidade para atingir cerca de mil e quinhentas pessoas por ano. São excursões nacionais e produções teatrais baseadas em Londres, apresentações em palcos, nas ruas, albergues ou prisões, residências em diversas cidades do Reino Unido, workshops, formação para organizações e indivíduos a nível nacional e internacional. Também são prestados serviços de apoio e aconselhamento aos seus membros, na sede da Companhia, na região do East London.

Às frases de Boal na entrada da casa, que tanto me impactou, juntou-se o desenho da árvore do Teatro do Oprimido estampadas em suas paredes brancas. Fui recebida pelo próprio Adrian Jackson que, ao longo do passeio pelas salas, explicou que o espaço foi pensado para servir como um local de acolhimento para todos os membros do grupo; um lugar para não apenas se fazer teatro mas, também, para se encontrar o apoio e a orientação necessários em caso de situações mais difíceis. Nele existem salas de trabalho administrativo, sala para conversas individuais, uma ampla e equipada sala de ensaios, cozinha e banheiros.

Entre as atividades ofertadas naquele momento, muitos workshops gratuitos. Um deles convidava os “membros”, como são chamados os participantes do grupo, a criarem performances com o tema “histórias não contadas”; outro, chamado Act Now (Aja agora), incentivava a participação de jovens entre 16 e 25 anos que estão fora da escola e do mercado de trabalho; havia ainda a chamada para o Arts for social change meeting (Arte para a mudança social), convidando ativistas e artistas a trabalharem juntos nas cidades de Manchester e Bristol.

Naquela tarde, Jackson trabalhava com um grupo em uma sessão de Teatro Jornal. O processo havia começado no dia anterior e iria culminar com a apresentação de cenas criadas a partir de notícias dos principais jornais selecionadas pelos Cardboard Citizens. Uma delas reportava o acidente de trânsito provocado pelo Príncipe Phillip, Duke de Edimburgo, marido da Rainha. O episódio rendeu inúmeras reportagens em todos os veículos de comunicação do Reino Unido. O príncipe havia saído ileso do acidente, mas uma mulher que estava no carro atingido pelo Land Rover da realeza se feriu. Durante vários dias a imprensa se dedicou a uma cobertura intensa do fato. Quem havia sido responsável pelo acidente? Como aconteceu, exatamente? O príncipe usava cinto de segurança? Quem foram as testemunhas? Será que um senhor de 97 anos deveria continuar dirigindo? etc.

Alguns veículos de comunicação trataram de proteger o príncipe, outros o acusaram de imprudência e defendiam a suspensão de sua habilitação. A notícia foi um prato cheio para uma das cenas criadas pelo grupo. Nela, a mulher que havia se ferido no acidente reclamava que ainda não havia recebido um sincero pedido de desculpas assinado pelo príncipe; recebera, apenas, uma mensagem gravada por uma das secretárias da rainha. A mensagem lida em cena por uma participante do grupo deu o tom da ironia dos Cardboard Citizens acerca do episódio.

Em outro momento, os integrantes do grupo satirizavam uma notícia sobre o design luxuoso de um tipo de guarda-roupa. Os Cardboard Citizens reproduziam em cena as falas das mulheres ricas elogiando o tal móvel e a cada frase que soltavam a situação ficava ainda mais engraçada. O último Cardboard Citizen a entrar em cena fingindo ser uma das donas do tal armário foi Richard, um homem negro, veterano do grupo. A imagem era pura contradição: um grupo de desabrigadosrepresentando as fúteis personagens que tiveram espaço naquela notícia de jornal.

Enquanto a plateia ainda ria, acontecia um corte na cena para nos lembrar a informação de que o número de desabrigados no Reino Unido continua crescendo e de que em 2018, trezentas e vinte mil pessoas foram registradas como em tal condição[6]. A presença física dos Cardboard Citizens nas cenas em contraste com as notícias, que mais pareciam narrativas de ficção, provocavam na plateia o riso mas, ao mesmo tempo, um choque de realidade – o desconforto diante da crítica que se fazia sobre as desigualdades presentes naquela sociedade.

Como dizia Boal, um jornal é uma obra de ficção. De fato, o que dizer sobre aquelas notícias que mais pareciam fazer parte de um universo paralelo? O que fazer com elas senão o que fizeram os Cardboard Citizens? Usá-las para desvelar o que quase sempre preferem esconder.

Senti que havia passado aquela tarde em companhia também de Boal. Não foi a primeira vez que visitei a Inglaterra e o encontrei. Quando aqui estive em 2008 para cursar parte do meu doutorado, constatei a grande influência de sua obra em estudos direcionados à análise de práticas teatrais realizadas com grupos de não atores, em contextos diversos, reforçando a ideia de que “todos podem fazer teatro.” Lembrei-me novamente do Brasil e pensei o quanto agora, e talvez mais do que nunca, a presença de Augusto Boal se faz necessária.

Já ia saindo da casa dos Cardboard Citizens quando olhei mais uma vez o escrito na parede:

Theatre shall never end (O teatro nunca vai acabar), Augusto Boal.

[1]A condição de vida dessas pessoas varia. Podem ser pessoas que estejam efetivamente morando na ruas ou então que possuam residência em abrigos administrados por organizações comunitárias ou por departamentos ou agências governamentais. Esses programas são apoiados pelo governo, instituições de caridade, igrejas e doadores individuais. Essas pessoas têm dificuldade de adquirir e manter residências regulares, seguras e adequadas devido à falta ou instabilidade de uma renda. Alguns dos homelessness ou desabrigados apresentam condições adicionais, como problemas de saúde física ou mental ou vícios, o que torna a solução para a falta de moradia ainda mais difícil.

[2]Fundada em 1972, a Companhia London Bubble é até hoje, assim como o Cardboard Citizens, uma das mais conhecidas na Inglaterra pelo trabalho teatral com não atores.

[3]Day centres traduzido para centro de assistência: lugar que oferece apoio, cuidado e lazer para pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social.

[4]Cardboard Citizens 25 Years, Katrina Duncan e Adrian Jackson, p. 8, 2018.

[5] Idem, p. 11.

[6] At least ‘320,000 people homeless in Britain’ (18/11/2018) Disponível em: https://www.bbc.co.uk/news/education-46289259

“

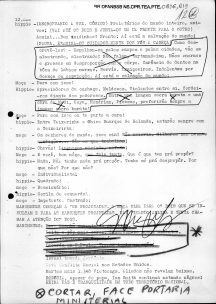

Do báu de Boal: Conto inédito de Augusto Boal encontrado no Acervo. Compartilhamos a primeira página do conto com vocês!

Também disponível na página do Instituto Augusto Boal no facebook.

A partir das leituras de textos do Boal e do Teatro de Arena no Sesc Ipiranga, Mariana Mayor e no Paulinho Tó, que tiveram com a gente no evento, elaboraram as seguintes reflexões no texto que publicamos a seguir:

“Coragem política e estética para dias de luta: por que reivindicar a memória do Teatro de Arena?

No último setembro foram realizadas no Sesc Ipiranga as leituras cênicas das peças “Eles não usam Black-tie”, “Chapetuba F. C.”, e “Revolução na América do Sul” seguidas de debates mediados por dramaturgos contemporâneos que reavivaram questões e polêmicas fundamentais para o teatro brasileiro. Queremos compartilhar algumas reflexões sobre elas.

É curiosa certa postura recorrente por parte de artistas, pesquisadores do teatro e interessados em geral, onde se concorda sobre a importância histórica do Teatro de Arena, mas com as devidas ressalvas. Argumenta-se que o discurso engajado das obras limitou a inventividade das formas teatrais, consideradas muito didáticas, tradicionalmente dramáticas, como se estivessem instrumentalizadas pela própria força dos temas sociais dramatizados – principalmente a partir de 1956, com a chegada dos jovens artistas Augusto Boal, Gianfrancesco Guarnieri e Oduvaldo Vianna Filho. Outra crítica bastante difundida é a de que o que era apresentado tinha como público somente estudantes da classe média paulistana, sendo ingênuo em seus propósitos e com pouca repercussão na sociedade. As explicações caminhariam não para a desvalorização ou a negação da produção do Arena, mas fundamentalmente para os seus limites – o que não acontece com outras experiências históricas do teatro, como o Teatro Oficina, por exemplo.

Encenadas respectivamente em 1958, 1959 e 1960, as três dramaturgias marcam uma virada na forma de se escrever teatro no Brasil. Foi no interior das práticas experimentais do Laboratório de atuação, organizado por Boal, em 1956 no Arena, e do Seminário de dramaturgia, de 1958, que nasceram os textos. Uma nova forma de se pensar teatro estava sendo estruturada, em consonância com os debates modernistas do início do século XX. De acordo com o teórico Peter Bürguer, a arte modernista recusa o esteticismo e a categoria de “instituição arte” para ir ao encontro de outras esferas da vida, como ele mesmo diz, a arte modernista está interessada na práxis vital. Portanto, o radicalismo experimental, o interesse pelos temas centrais da sociedade brasileiras, o engajamento político e, portanto, a tomada de posição diante da própria realidade, assim como o modo de produção compartilhado e discutido por todos os artistas do grupo, só podem ser entendidos nesse desejo de superação do “puramente estético” para a criação de novas formas que fossem capazes de romper o teatro e transbordar para a vida. O teatro naquele momento era transformado em uma verdadeira arena de batalha, e isso era um dos grandes trunfos estéticos dessas peças, ao contrário do que se costuma afirmar. A produção poderosa da canção brasileira imediatamente posterior a esse período, nasce também como consequência desse projeto teatral. É notável o risco estético que os artistas se propunham.

Não à toa, a professora Iná Camargo Costa intitula um de seus livros mais conhecidos de “A hora do teatro épico no Brasil”, reiterando a associação do teatro com as lutas sociais de seu tempo. Como teatralizar greves? Conflitos de um time de futebol de várzea pressionado pelo capital? Como teatralizar o processo eleitoral, a capitulação de parte da esquerda pela máquina dos grandes partidos? A miséria e as desigualdades da sociedade brasileira?

A forma estética que os artistas tinham domínio na época era a dramática, mas as forças dos temas escolhidos tensionaram essa forma até o limite, gerando o que vemos em “Revolução na América do Sul”: uma dramaturgia fragmentada, com uma série de canções e coros, inspirada no teatro de revista brasileiro e também no chamado teatro épico-dialético. Os experimentos seguintes caminham numa radicalização. Teremos “Mutirão em novo sol” e “A mais-valia vai acabar, seu Edgar”, ambas as peças de 1961, que se integraram a movimentos sociais estudantis e camponeses, na busca por novos públicos. Nessas duas peças os artistas em questão se envolveram: Boal e Guarnieri na montagem de Mutirão de São Paulo, e Vianinha, autor de “A mais –valia”, já imerso na construção dos Centros Populares de Cultura da UNE.

Na visão de Iná, o pressuposto do teatro épico é a sua associação com os movimentos sociais. Portanto, não estamos falando só de uma questão formal, não apenas de uma politização dos temas tratados, de uma influência brechtiana ou não. Estamos considerando que essas três peças do Teatro de Arena mobilizaram uma profunda mudança na forma de se pensar a função social da arte, em uma transformação estético-política que trouxe consequências concretas para o teatro brasileiro e que – é bom ressaltar – foram punidas historicamente por isso.

A reprodução de um discurso que faz questão de menosprezar o potencial desse teatro está, mesmo sem querer, intimamente ligado a história oficial contada a partir do golpe de 1964 – e que se intensificou nesses anos de domínio econômico e político do neoliberalismo.

Os chamados “limites” do Teatro de Arena estão inseridos num contexto de intenso combate ideológico, em uma conjuntura complexa, de disputas entre vários agentes políticos, como o governo norte-americano amedrontado com a revolução Cubana, a guerra fria e a intensificação das lutas sociais, o fortalecimento da indústria cultural no país e a postura reacionária de setores da burguesia brasileira, do exército e da Igreja católica. Foram essas forças que se articularam para dar o golpe de 1964. Ao mesmo tempo, um campo progressista – também em disputas internas – formado por movimentos sociais relevantes como as ligas camponesas, o movimento operário, o sindicalismo e a figura de João Goulart com pautas progressistas que ganhavam força nessa conjuntura, assim como a própria militância do Partido Comunista.

Nesse contexto, o Teatro de Arena fomentou o interesse de investigar a fundo temas da realidade brasileira, como o campesinato e o proletariado, as desigualdades econômicas, os impasses para uma maior mobilização social, o imperialismo, além do interesse em desnaturalizar as ideologias da burguesia, como o individualismo, a meritocracia e desnaturalizar as próprias instituições burguesas.

A punição histórica a esse projeto estético-político veio tanto ideológica como materialmente. Na mesma noite do golpe militar de 1964, o prédio da UNE no Rio de Janeiro, sede do CPC, foi incendiado; a peça “Os Azeredo mais os Benevides” de Vianinha, com direção de João das Neves, foi impedida de estrear; foi decretada imediatamente a prisão de líderes de movimentos sociais. Sobre o aniquilamento físico desse projeto, é simbólica a fala do cineasta Orlando Senna quando relata a sua prisão em 1964, onde, sob tortura, teve a única cópia do seu filme (feito para a encenação de “Mutirão em novo sol” no CPC da Bahia) queimada por militares. Por outro lado, do ponto de vista ideológico, tivemos a censura como prática comum do Estado, acompanhada de uma intensa campanha anticomunista e a entrada ostensiva da produção cultural americana.

Aquilo que, nos anos que se seguiram, se costumou considerar como fragilidade nessas peças (inclusive por seus próprios autores), curiosamente, faz eco à história contada pelos vencedores, pra citar Benjamin. É claro que é preciso olhar de forma crítica para a presença de cenas machistas e homofóbicas, sem cair em anacronismos (diga-se de passagem que muitos grupos de teatro negro, feminista e lgbt tem cumprido um papel bastante corajoso nesse sentido, estético e politicamente). Entretanto, criticar a forma dramática, por exemplo, como sendo um limite em si desses textos – principalmente dos dois primeiros – não constitui um argumento crítico sustentável. Falaremos por isso que Tchecov, Ibsen, Hauptmann estão ultrapassados por utilizarem a forma dramática em tensão com os temas sociais? Esse argumento só seria válido se colocarmos o chamado “teatro pós-dramático” como superação estética – apagando qualquer chama de pensamento dialético sobre os processos históricos ligados à arte. Além disso, acreditar em qualquer superação, sabendo que a esmagadora maioria da população brasileira nem mesmo sabe o que é a arte pós-dramática é um tanto narcísico. É preciso dizer que o drama não é esteticamente “inferior” em si. Podemos criticar o drama como sendo uma forma estética essencialmente burguesa, que reitera a ideologia dominante ao colocar um indivíduo com pleno poder de ação no centro da cena, em disputa dialógica com outros personagens. Se o Arena tensionou o drama, indo para além dele, isso aconteceu dentro da práxis teatral, pelo interesse em encenar conteúdos que a forma dramática não dava conta de comportar plenamente.

É injusto, portanto, afirmar que a estética e a temática do Arena tenham sido superadas pelos seus “limites”. O que vemos é precisamente o contrário: uma força temática e formal impressionantemente atual. Há que se dizer que, se foi superada historicamente, isso se deu, em grande parte, por questões políticas. Por isso, é fundamental que voltemos nossa atenção para esses textos, por sua coragem e vitalidade.

Por fim, é preciso dizer que o teatro brasileiro precisa reencontrar aquela coragem. Os anos de ditadura e neoliberalismo transformaram em tabu temas desde sempre caros às esquerdas, como a exploração do trabalho e a desigualdade. Amparados pela ideia de que a arte, quando fala de política, é menos arte, abandonamos discussões fundamentais para se pensar a nossa sociedade e a nossa vida. Se querem nos fazer acreditar que a politização da arte diminui o seu valor estético, gostaríamos de fazer o raciocínio inverso: tergiversar sobre esses assuntos fundamentais, com hermetismos e esteticismos, é um tipo de covardia. E essa covardia, certamente, é um subproduto da derrota da esquerda e da vitória da produção ideológica burguesa. ”

Mariana Mayor e Paulinho Tó

30 de setembro de 2018