-

Augusto Boal e o Partido dos Trabalhadores (PT)

27.02.2023 -

Teatro Situado: Revista de Artes Cênicas com olhos Latino-americanos n°5

21.10.2022 -

SITUAR PARA (R)EXISTIR: UMA MIRADA SOBRE TEATRO SITUADO: REVISTA DE ARTES CÊNICAS COM OLHOS LATINO-AMERICANOS

30.05.2022 -

Teatro Situado: Revista de Artes Cênicas com olhos Latino-americanos n°4

29.04.2022 -

Teatro situado: Revista de Artes Cênicas com olhos Latino-americanos nº3

28.11.2021 -

Teatro situado: Revista de Artes Cênicas com olhos Latino-americanos nº2

01.06.2021 -

Le témoignage de l’opprimé

06.05.2021 -

Teatro situado: revista de artes cênicas com olhos latino-americanos nº1

08.10.2020 -

DIALÉCTICA DEL DRAMA EN LAS LECCIONES ESTÉTICAS DE HEGEL (2017)

21.08.2020 -

O “Teatro do Oprimido” invade a Europa – Fernando Peixoto

20.08.2020 -

O momento Boal – Iná Camargo Costa

14.08.2020 -

Teatro e cultura – Enrique Buenaventura

13.08.2020 -

Feiras: origens e evolução histórica

07.08.2020 -

“Acabou a censura”

13.07.2020 -

A terra é redonda

08.05.2020 -

Com orgulho em nosso peito

07.05.2020 -

Cultura: projeto de governo ou projeto de sociedade?

16.04.2020 -

Memória de luta, luta pela memória – A árdua jornada pela preservação do Acervo Augusto Boal

02.04.2020 -

Carta a César Maia

04.03.2020 -

Entre o teatro e a vida

19.02.2020

Blog

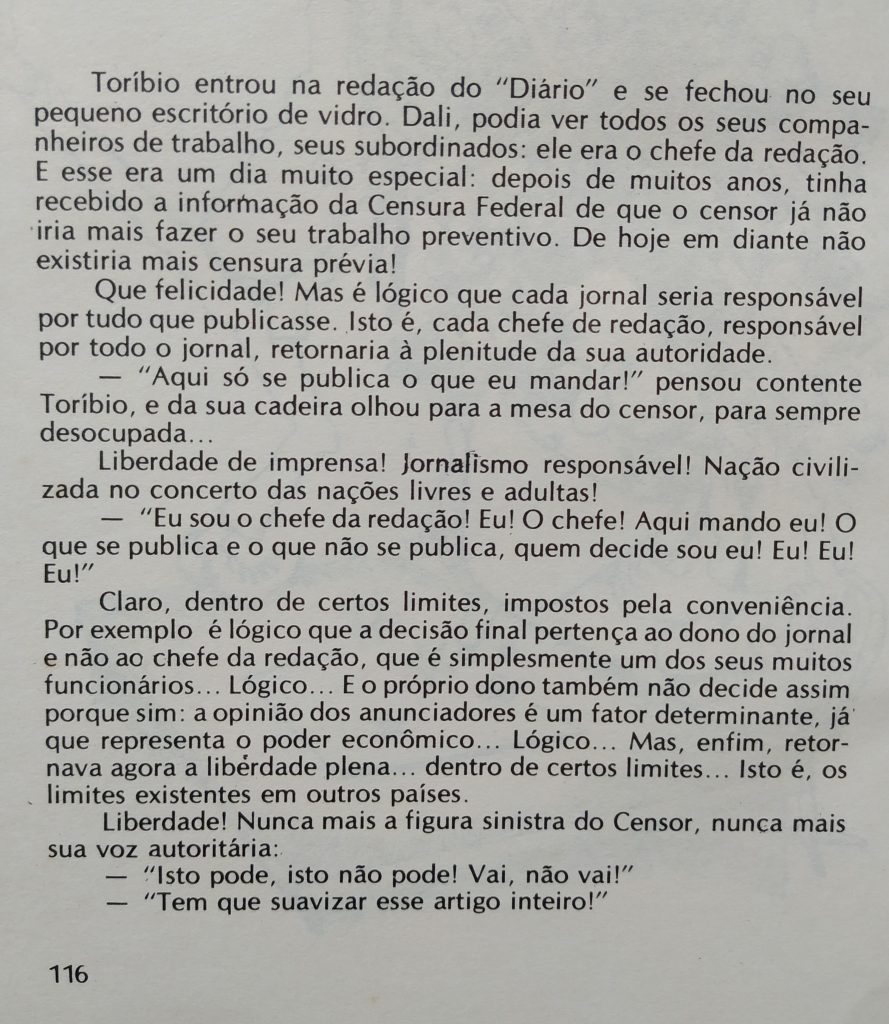

Neste 8 de março compartilhamos alguns registros de mulheres que trabalharam no palco e na política com Boal, ao longo de sua trajetória.

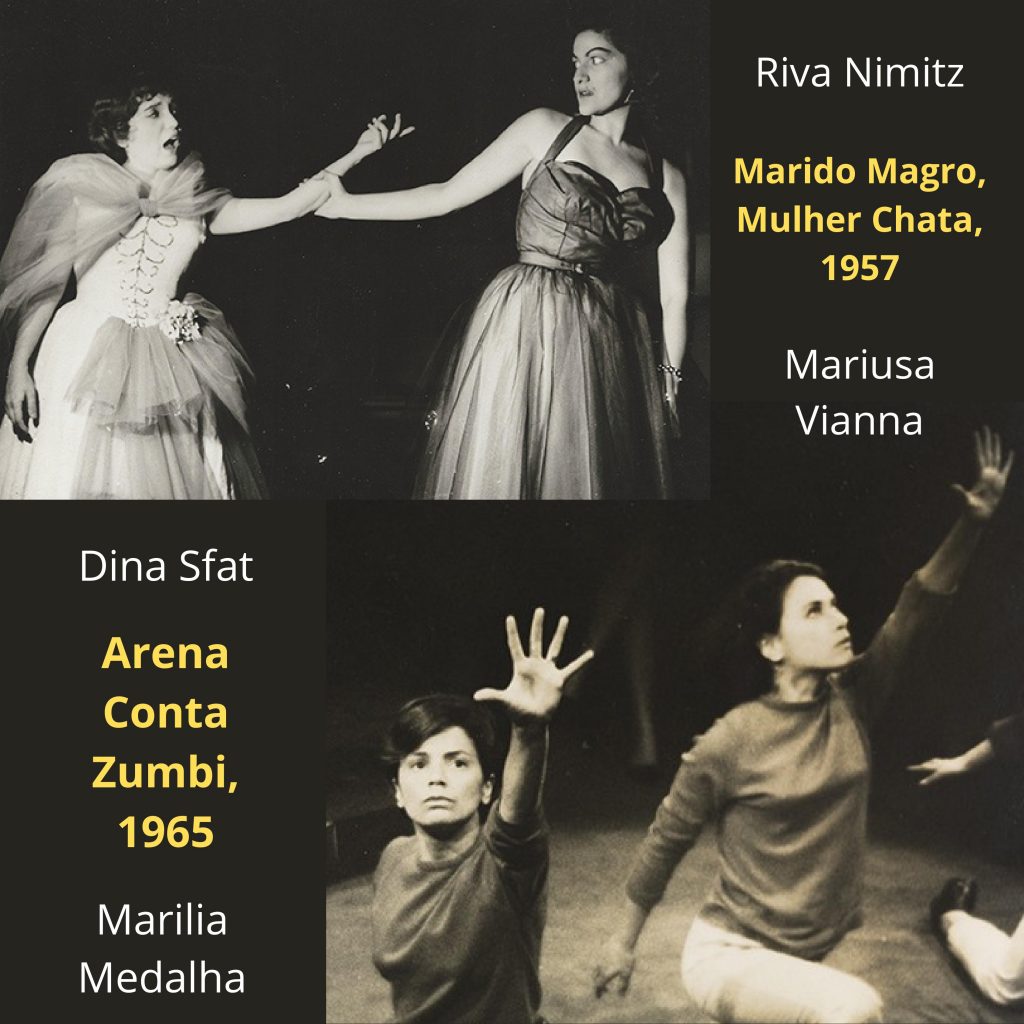

O texto compartilhado hoje, “Sugestões para a Comissão de Cultura”, é de autoria de Augusto Boal e foi escrito em 1989 em ocasião das eleições presidenciais, onde Lula era o candidato ao cargo.

Um grupo de artistas se reuniu durante a campanha e continuou se reunindo mesmo após a derrota, para elaborar juntos políticas para a Cultura.

O texto traz propostas elaboradas como “princípios diretores básicos” para a Cultura. Foi feito em reunião realizada em São Paulo, no dia 25 de setembro de 1989 com o objetivo apresentar o debate ao candidato à presidência, Luiz Inacio Lula da Silva.

O texto na íntegra pode ser acessado aqui, no link abaixo.

Desde seu retorno do exílio ao Brasil, Boal manteve relações estreitas com o Partido dos Trabalhadores, PT. Foi filiado ao Partido e vereador da cidade do Rio de Janeiro (1993-1996). Participou das campanhas à presidência do Lula em 1989, em 1994 e em 2006. Esteve ao lado de Benedita em sua campanha para Prefeitura do Rio, em 1996, quando Boal era candidato à vereador.

Durante esse período, sua atuação sempre esteve ligada na relação da política com a cultura, tanto em seu mandato, político teatral, quanto nas campanhas que participou. Formulou propostas de políticas para cultura já na primeira campanha do Lula, em 1989 e continuou essa elaboração nas campanhas seguintes, junto a diversos artistas.

Boal acreditava que “a política do PT, e a sua própria razão de existir, sempre foi e é a de colocar o ser humano no centro de suas preocupações fundamentais; sua política cultural não poderá ser diferente. Por isso, ao pensar um Plano Cultural pensamos em Cultura como Política e pensamos no desenvolvimento pleno do cidadão atrofiado pelas precárias condições de vida e por um Estado autoritário. Pensamos em vias alternativas para a atividade social e política da cidadania, fatigada pelo discurso estéril e sem sabor. Pensamos em novas formas de comunicação que traduzam uma nova política humanista”.

No contexto atual, devemos reconhecer que o PT mantém essa consciência da Cultura como Política, assumindo a retomada do importante Ministério da Cultura, setor completamente desmontado pelo governo passado e rebaixado à Secretaria, dentro do Ministério do Turismo. A retomada do Ministério, sob responsabilidade da Ministra Margareth Menezes, coloca a Cultura no lugar de importância que Boal acreditava que ela deve ter em um projeto de Governo e mais ainda, em um projeto de sociedade.

A relação do dramaturgo com o Partido dos Trabalhadores poderá ser acompanhada aqui no blog do Instituto Augusto Boal e nas nossas redes sociais. Vamos compartilhar alguns documentos, imagens e textos que retratam essa história ao longo dessa semana, nos acompanhe!

Já está disponível Teatro Situado. Revista de artes cênicas com olhos latino-americanos. N°5. Edição bilíngüe espanhol/português. Este número contém textos da Argentina, Brasil, Equador e Venezuela, sobre o tema Teatros e Militâncias.

O download da revista é livre e gratuito.

Coordenadoras: Julieta Grinspan | Mariana Mayor | Mariana Szretter | Design gráfico | Lorena Divano e Lucas Arias. Imagem de capa: Cleiton Oliveira da Silva, Brasil.

por Patrícia Freitas

Em língua portuguesa, o vocábulo mirar é definido por “fixar os olhos em”, “encarar”, “espreitar”, “tomar como alvo”. Tal verbo de ação-processo tanto em espanhol quanto em português demanda que nos situemos num espaço definido, que saibamos as diferenças e similaridades entre os lugares habitados, seja dentro do que convencionalmente chamamos de estado-nação, das estruturas sociais de uma sociedade erigida pela economia e lógica capitalistas, de uma parcela continental tão múltipla quanto o Cone Sul ou, até mesmo, dentro da categoria problemática de América Latina.

A Teatro Situado: Revista de Artes Escénicas con Ojos Latinoamericanos, com uma ampla equipe de colaboradores residentes na Argentina e Brasil, tem como intuito publicar entrevistas, artigos e trechos de obras dramatúrgicas, ressaltando a costura histórico-geográfica entre elas, bem como as possibilidades ensejadas pelos bens culturais de construir ética e coletivamente espaços de intersecção entre os povos e de debate crítico. Movidos por uma ação-pensamento-ação dialéticos, numa dinâmica que afirma, nega e conserva argumentos e práticas, as publicações reiteram o quanto a contradição entre o específico e o estrutural pode ser produtiva para promover novos caminhos epistemológicos e, consequentemente, políticos sobre a Latinoamérica e a latinoamericanidade.

A perspectiva dos editores e colaboradores da Teatro Situado, pautada pela mirada atenciosa, com o perdão do pleonasmo, dá-se pela verificação de que as experiências sociais, históricas e políticas devem ser primeiro compreendidas através das relações internas que constituem cada espaço social. O objetivo de ampliar o escopo e lidar com a questões concernentes à América Latina como um todo não cai, portanto, na armadilha da homogeneização dos povos ou do apagamento das especificidades locais, mas trabalha a contrapelo de um certo Cone Sul imaginado, exótico, produto de exportação para o Norte global. Se a categoria de América Latina é hegemonicamente usada a partir de uma determinada visão eurocêntrica, progressiva e evolutiva da história, sublinhando os feitos de pretensos vencedores e heróis da Civilização Ocidental, o termo também pode ser lido pelo ângulo da solidariedade latino-americana, da resistência às forças capitalistas e da potencialização da luta de classes num espaço onde os efeitos desastrosos da desigualdade social são nada menos do que obscenos.

Tendo como base de reflexão a crítica materialista dialética, o trabalho da Teatro Situado desvela como as camadas históricas latino-americanas, embebidas em situações de opressão social, guerras geopolíticas, lutas por pertencimento e insurgências populares podem servir de estímulo para tomarmos a própria categoria de “América Latina” como um campo progressista, no qual sublinham-se processos ainda ativos a favor da emancipação daqueles povos usurpados de seus direitos mais fundamentais.

Nessa esteira, o olhar atento à porosidade dos bens culturais e artísticos em relação aos contextos de produção é basilar, pois é ele que dá ensejo à reflexão crítica da nossa realidade e das ideologias dominantes. Se a arte, de acordo com Terry Eagleton, é capaz de “tornar concretas as forças histórico-universais de uma época, que formam a base para a mudança e o crescimento, revelando seu potencial de desenvolvimento em seu mais alto grau de complexidade” (2011, p. 58), podemos considerá-la um potente instrumento para tanto para o diagnóstico dos problemas que assolam a América Latina quanto para pensarmos caminhos em direção a um futuro mais justo e equitativo.

As dificuldades e as limitações de tamanho empreendimento impõem uma prática processual, ensaística, consciente de que cada passo representa um significativo avanço e movida pelo desejo e persistência coletivos: Teatro Situado. Revista de Artes Cênicas com olhos latino-americanos, é um espaço para compartilhar experiências. Um espaço para debater ideias, para fazer propostas, para nos encontrar. Um espaço para tornar visível a realidade (os modos, os momentos, as intenções) de nossa atividade artística: uma revista. Uma revista? Sim, uma revista. Um dispositivo que contenha a diversidade de práticas, enfoques e experiências que habitam nosso continente. Que permita explorá-los, aprender com eles. Porque nossas realidades são diferentes, assim como são distintos nossos objetivos imediatos e, seguramente, os caminhos para alcançá-los. Mas há uma identidade que nos convoca, que nos define. Que nos multiplica. Uma identidade que surge da prática artística. Que coincide em um modo de ver o mundo. (GRINSPAN et al., 2020, p. 8)

Pode-se arriscar dizer que a Revista almeja ser dispositivo que pensa e faz pensar a cultura como uma prática democrática, ao alcance de todos e a serviço da reflexão. A cena é destituída de seu pretenso caráter sagrado, hierárquico e coercitivo reivindicado pelos defensores do panteão artístico. Também se destitui das obras certa aura aristocrática, desinteressada e metafísica, cultuada por uma parcela da crítica mais conservadora. Para a equipe da Teatro Situado, o teatro existe porque cumpre uma importante função social e aí se dá seu desenvolvimento na história. Em vista disso, cumpre a nós, colaboradores e editores da revista, refletirmos sobre os modos pelos quais os bens simbólicos são produzidos, em quais espaços eles circulam e quem detém os meios de produção.

Não à toa, a revista possui periodicidade semestral e distribuição gratuita pelas plataformas online da argentina Hasta Trilce e do Instituto Augusto Boal, sem qualquer objetivo lucrativo. Seu conteúdo é disponibilizado integralmente nos idiomas português e espanhol, com vistas a garantir o amplo acesso a múltiplas formas de manifestação crítica, sejam entrevistas, recortes dramatúrgicos e ensaios assinados por pensadores e artistas do meio teatral.

Os números publicados – até agora foram quatro – destinam-se a preencher uma lacuna dos estudos sobre teatro na América Latina através de uma perspectiva bastante clara: de que a cultura pode servir como um dos eixos norteadores para a crítica social. É nesse caminho que a revista trabalha, apoiada pelo Instituto Augusto Boal e pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), e encabeçada por um comitê editorial transnacional que encampa três organizadoras incansáveis, a saber: a brasileira Mariana Mayor e as argentinas Julieta Grinspan e Mariana Szretter. Ao funcionar como uma espécie de motor analítico, a publicação possui como principal alicerce o ato de situar histórica e geograficamente o trabalho cultural, reconhecendo-se como um espaço aberto para fomentar questionamentos, inquietações e debates sobre as diferentes e injustas realidades sociais latino-americanas no contexto atual. Sua proposta, a um só tempo, nos situa e nos faz mirar o mundo e a nós mesmos como latino-americanos, isto é, como parte de uma identidade complexa, em construção e que ainda peleja em busca de solidariedade e irmandade.

Já está disponível a terceira edição da Revista Teatro Situado. A publicação bilingüe organizada por Julieta Grinspan, Mariana Mayor e Mariana Szretter, conta com artigos e entrevistas do Equador, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela a partir do tema: “Experiências pedagógicas no ensino teatral”. Também dois textos comemorativos sobre o Festival Latitud 40 (Argentina/Portugal) e sobre os 200 números da revista Conjunto de Casa de las Americas, Cuba. O download da revista é livre e gratuito.

Coordenadoras: Julieta Grinspan | Mariana Mayor | Mariana Szretter

Design gráfico: Lorena Divano

Imagem de capa: Fotomontagens. Fotografias tiradas dentro do projeto Callará el silencio, historias de cartón. Grupo de teatro comunitário Pompapetriyasos 2020/21. Buenos Aires, Argentina.

Sérgio de Carvalho

Es común en los ambientes teatrales la lectura subjetivista de la poética dramática de Hegel. Según esa interpretación, su obra confirmaría la idea moderna de que el drama es esencialmente una forma de representación dialogada basada en el conflicto de las voluntades individuales. Los personajes dramáticos serían así siempre pensados como sujetos dotados de responsabilidad sobre sus actos y poseedores de consciencia moral sobre sus vivencias pasionales.

En un importante estudio sobre dramaturgia publicado en Brasil, Renata Pallotini resume esa visión: “Parece bastante claro que, para Hegel, acción dramática es el movimiento interno del drama, movimiento que se produce a partir de personajes libres, conscientes, responsables, que tienen voluntad y pueden disponer de ella, que conocen sus objetivos y los persiguen a través de un todo que incluye otras voluntades y otros objetivos contradictorios con los primeros”.[1]

El dramaturgo Augusto Boal, que marcó de cerca la formación crítica de Renata Pallotini (y ambos basaban su método pedagógico en Hegel), también entendía que el drama según Hegel emanaba del ejercicio de la “libertad” de personajes-sujeto. En oposición a supuestos personajes-objeto del teatro épico de Brecht, Hegel comprendía la voluntad individual como concreción de un valor moralizante. Dice Boal: “De todas estas afirmaciones hegelianas, la que más obviamente caracteriza su Poética, es la que insiste en el carácter de sujeto del personaje. Esto significa que todas las acciones exteriores tienen origen en el espíritu libre de ese personaje”.[2]

Aun cuando esa lectura de hecho puede ser sustentada en afirmaciones de Hegel, un examen de sus reflexiones dramáticas muestra también que su poética tiene características más extrañamente complejas de lo que cualquier reducción esquemática pueda sugerir.

Como se sabe, la obra en que Hegel encara esas cuestiones no fue escrita como libro. Sus Lecciones sobre la Estética fueron producidas primero como conferencias en la década de 1820 y publicadas en 1835, cuatro años después de la muerte del autor. En ese conjunto impresionante, él describe una dialéctica al mismo tempo ideal e histórica entre la Razón y el mundo de las formas sensibles. La concepción hegeliana de lo bello como “manifestación sensible de la idea”, como expresión sensible del espíritu, es discutida desde el ángulo de su desarrollo contradictorio en las formas simbólicas, clásicas y románticas del arte.

Es en la tercera parte de esas conferencias, cuando trata de las formas de la era romántica, época en la que la dimensión espiritual como que traspasa la materia sensible, cuando el arte se espiritualiza rumbo a su muerte en la filosofía, que las formas de la pintura, la música y la poesía se imponen como las más capaces de traducir el espíritu del tiempo. La poesía dramática surge, así, en el punto final del sistema de las “artes particulares” de Hegel, como realización límite de su dialéctica estética.

Por lo tanto, es como un movimiento ideal e histórico que él presenta la poesía dramática. Pero la cuestión importante, a despecho de que su Estética tenga dificultades en librarse de esa dimensión, es que hay un constante esfuerzo por superar oposiciones puramente formales entre las categorías de subjetividad y objetividad (lo que no impidió que esa tendencia a la dualidad formal se reprodujera).

El pensamiento dramático de Hegel, como no podría dejar de ser, está marcado por el interés pós-iluminista en comprender el arte como esfera de conocimiento. Una viva tradición alemana de poética filosófica precede su reflexión: Lessing, Friedrich Schlegel, Schiller, Goethe, Schelling están entre aquellos que la debatieron, ya fuera como estímulo a lapráctica, o como especulación teórica, los caminos del arte de la época frente a una tradición que entonces se dividía entre lo relativo al “subjetivismo” de Kant y al “objetivismo” de Fichte.

En el espíritu romántico del momento (atravesado por las reflexiones clasicistas de Goethe y Schiller), el debate sobre la subjetividad se torna cuestión central, aunque menos formulado sobre las obras que en tanto consideraciones sobre el acto creativo, como búsqueda de una autenticidad poética. En su correspondencia con Goethe, Schiller comenta una conversación con Schelling: “En el arte, se parte de la consciencia para el inconsciente”.[3] Y de la misma forma F. Schlegel dirá que en un poema todo debe ser “propósito e instinto”.[4]

Anatol Rosenfeld observa que esa ansia colectiva de una imaginación libre realizada a partir de la consciencia, lo mismo cuando parecía alimentar un supuesto objetivismo, era una forma velada de subjetivismo radical. Como ideal, en la cultura literaria de la época, se diseminaba el deseo de una unidad suprema que sólo podría trascender al abarcar todas las contradicciones de lo existente. Según Anatol Rosenfeld, aparece ahí el “fervor místico en el ambiente lúdico de esos virtuosos del pensamiento paradoxal”.[5]

No es descabellado decir que la racionalidad de Hegel se forma en diálogo con ese grupo místico de “cazadores de coincidencia oppositorum“, aun cuando algo del “placer de la síntesis” (de un Novalis) también se encuentre en su obra tan interesada en diferenciaciones, tal como se ve en su crítica a la ironía romántica.

Entretanto, yeso aparece en las reflexiones sobre la poesía dramática, la relación entre las posibilidades subjetivas y objetivas no debería nunca ser tratada de modo puramente formal. Es lo que hace que su Estética no pueda reducirse a cualquier mecanicismo formal, sin que se corra el riesgo de vaciarla de lo más importante.

Luego del inicio, su texto sobre el “Principio de la poesía dramática” afirma que la acción dramática “gira esencialmente sobre el conflicto de circunstancias, pasiones y caracteres que arrastra acciones y reacciones y necesita del desenlace”. La primera impresiones de una descripción genérica. Pero luego ella es complementada: lo fundamental, dice Hegel, es el “influjo recíproco de los personajes y sus determinaciones”. La relación surge como un motor que es impulsado.

El principio dramático, sin embargo, no será presentado sólo como una forma de intercambio entre los personajes, pues corresponde a un desarrollo histórico de la Razón en el mundo. Para su Estética, lo dramático sólo puede ser entendido como producto de una civilización avanzada. Es así que el principio será concebido como conciliación entre lo épico y lo lírico. Transcurre de la existencia de ambos porque fue la epopeya la forma de representación del “espíritu nacional” en su sustancia y totalidad, la voz popular. Y fue la lírica la forma capaz de enunciar la persona que, en su “voluntad independiente”, aparece por ellamismay puede expresarlos sentimientos de su alma.

El drama reúne en sí los dos puntos de vista. Mas, dirá Hegel, en primer lugar, es preciso –como en la epopeya– que se ponga ante nosotros un acontecimiento, un hecho, una acción. Y añade: “este acontecimiento, que seguía un curso fatal, debe aquí despojarse de su carácter exterior” pues, “como base y como principio” debe aparecer la “persona moral en acción”.[6]

El énfasis subjetivo que se acostumbra atribuirle a Hegel, debe, así, especificarse. El drama no busca representar sólo el sentimiento interior ante del mundo, sino que, por el contrario, pone en escena los sentimientos y pasiones íntimas del alma “en su realización exterior”.

Es verdad que la obra dramática supone la relación discursiva entre individuos, siempre por medio de la acción, que es “esta voluntad misma persiguiendo su fin, teniendo consciencia de él”. Hegel considera, sin embargo, que el principio lírico de la poesía dramática sólo se observa cuando el carácter moral de los personajes no los convierte en aislados, en independientes. Pues para él, “el verdadero fondo del drama (…) son esas potencias eternas, las verdades morales, los dioses de la actividad viva (…) influyendo en sus determinaciones, dándole impulso y movimiento”.[7]

Es en ese punto que surge una oscilación recurrente en el pensamiento hegeliano. De un lado, la vida moral es comprendida como fundada en una totalidad, no está internalizada en el carácter, es siempre relativa al principio general. Es así que el desenlace de los conflictos depende menos de los personajes y más del “poder general” que los domina y los contiene en su seno. En otros términos, el personaje-sujeto está también sujetado por los “dioses de la actividad viva”.

Por otro lado, el movimiento de superaciones que realiza la acción ofrece, en otro nivel, su verdadera unidad dramática: el propio movimiento negativo. El drama surge, entonces, como la propia dialéctica, pues la “verdadera unidad no puede tener su principio sino en el movimiento total” siendo su dinámica la de la destrucción de las oposiciones.[8]

Aun cuando Hegel vuelva a hablar del “elemento divino y moral” como motor de la forma, aunque sitúe la comedia en el punto máximo de su sistema de las artes, porque en ella el sentido accidental y arbitrario de la consciencia individual tendría un papel esencial, su visión dramática parece interesarse especialmente por la tragicidad de esos “dioses de la actividad viva”. Es lo que se aprecia cuando manifiesta su admiración por las obras antiguas que acentuaban el “lado objetivo” de lo patético del mundo y ofrecían así su propio dinamismo contradictorio.

En el capítulo en que discute la “poesía dramática en sus diversas especies y su desarrollo histórico”, anota que en las grandes tragedias la “hostilidad estalla” de diversas maneras: “Lo trágico, originariamente, consiste en que, en el círculo de colisión semejante, los dos partidos opuestos, considerados en sí mismos, tengan un derecho para sí. Pero, por otro lado, al no poder realizar lo que hay de verdadero y de positivo en su fin y su carácter sino como negación y violación de otro poder igualmente justo, se encuentran, a pesar de su moralidad o precisamente a causa de ella, arrastrados a cometer faltas”.[9]

En su Ensayo sobre lo trágico, Peter Szondi observa que es en la Fenomenología del Espíritu que Hegel sitúa lo trágico, igual sin utilizar el concepto, como punto central de su propia filosofía, “interpretándolo como la dialéctica a la que está sometida la eticidad, o sea, el espíritu en su estado de espíritu verdadero”.[10]La relación dramática más verdadera, para Hegel, sería así esencialmente trágico-dialéctica. Su interacción objetivo-subjetiva, desde ese ángulo, surge menos como conciliación de las voluntades y consciencias individuales escindidas, en un movimiento de síntesis moral y divina, y mucho más como negación radical. La dialéctica dramática no se organiza por las construcciones sino por las destrucciones. En el prefacio a la Fenomenología del Espíritu, él describe así ese trabajo de conocimiento negativo: “Es la vida que soporta la muerte y en ella se conserva, que es la vida del espíritu. El espíritu sólo alcanza su verdad en la medida en que se encuentra a sí mismo en el desgarramiento absoluto. Él no es esa potencia como lo positivo que se aparta de negativo (…). Al contrario, el espíritu sólo es esa potencia cuando encara directamente lo negativo y se demora junto de él”.[11]

Ese tiempo en demasía, ese demorarse en la muerte, realiza la vida. Es el fundamento de la dialéctica. También en lo trágico. Es el “poder mágico” que convierte lo negativo en ser: es el elemento filosóficamente dramático del pensamiento hegeliano. Igual que sus ideales estéticos se construyen enunciando una esperanza conciliatoria, un faro ideal por una belleza perdida, por una moral divina que supere lo provisoriamente irreconciliable, irrumpe también en los escritos la imagen de una “actividad nadificante” del Espíritu-del-Mundo.[12] Las posibilidades de las voluntades conscientes y morales de los sujetos históricos tendrán que accionar a partir de ese vacío abierto por las destrucciones. El movimiento es colectivo, la acción histórica se da en el ojo de la muerte, pero el sufrimiento real es individual.

[1] Renata Pallotini: O que é dramaturgia, Brasiliense, São Paulo, p. 38.

[2] Augusto Boal: Teatro do Oprimido, Civilização Brasileira, Rio de Janeiro, p. 112.

[3] Goethe, Schiller. Goethe e Schiler companheiros de viagem, Nova Alexandria, São Paulo, 1993, p. 192.

[4] Anatol Rosenfeld: Texto/Contexto, Perspectiva, São Paulo, 1969, p. 155.

[5] Ibíd., p. 158.

[6] Friederich Georg Hegel: Estética. Version de H.Giner de los Rios de la segunda edición de Charles Bènard, Daniel Jorro, Madrid, 1908, p. 461.

[7] Ibíd, p. 464

[8] Ídem, p. 469

[9] Ídem, p. 488

[10] Peter Szondi: Ensaio sobre o trágico, Trad. Pedro Süssekind, Jorge Zahar, Rio de Janeiro, 2004, p. 44.

[11] F. Hegel: Fenomenologia do Espírito, Trad. Paulo Menezes, Vozes, Petrópolis, 1968, p. 38.

[12] Paulo Arantes: “Hegel frente e verso: notas sobre achados e perdidos em história da filosofia”, Discurso 22, FFLCH, São Paulo, 1993, p. 165

Tomado de Dramaturgia Dialetica. Trad. del portugués V.M.T.

Artigo publicado originalmente no Boletín en Conjunto, da Casa de las Americas – “Teatrando em Latinoamerica” n 8A, 20 de agosto de 2020.

Artigo de Fernando Peixoto para a revista “Encontros com a Civilização Brasileira”, v.19.

As feiras, como espaço de troca e negociação de produtos entre as pessoas, estão presentes ao longo da história da humanidade. Da antiguidade aos dias atuais, geralmente essas trocas aconteciam dentro de uma temporalidade e de um espaço geográfico. Assim, por exemplo, na Europa da idade média, essas trocas de produtos aconteciam nas encruzilhadas das rotas comerciais, em um dia determinado da semana, ou do mês, ou de outro tipo de periodicidade.

Oriente Médio – Antiguidade

Os registros mais antigos desses eventos datam, no Oriente Médio, de 500 anos aC, mais precisamente na cidade-estado chamada Fenícia do Tiro. Há registros de feiras nas antigas civilizações grega, fenícia, romana e árabe.

Europa

Na Europa, a origem das feiras está associada a festas religiosas. Nesses dias, os produtores aproveitando o dia de festa, levavam os produtos de suas aldeias para trocar com os vizinhos. A influência da religião pode ser observada inclusive na etimologia da palavra que vem do latim feria, em português, feriado ou dia santo, ou seja, dia que não se trabalhava, o que facilitava as trocas, o “comércio”. Esse tipo de evento, desde a antiguidade, atraía artistas, que aproveitavam a oportunidade para distrair o público presente, evidenciando, desde muito tempo, uma relação da feira com a cultura popular.

Com as cruzadas e a consequente reabertura do Mar Mediterrâneo, o Oriente reconectou-se com a Europa. Isso possibilitou o renascimento do comércio e o reaparecimento das feiras em toda a Europa, a partir do séc. XI. Entre os séculos XI e XIV, essas feiras aconteciam dentro dos burgos e vão estar diretamente relacionadas com o surgimento das cidades e de uma nova classe social, os comerciantes, que passou a ser denominada de burguesia. Com a oferta de especiarias vindas do oriente, as feiras cresceram a tal ponto que algumas atingiram dimensão internacional, provocando o ressurgimento da moeda, e posteriormente dos bancos.

Com o passar dos tempos, sobretudo com a modernidade e o advento da indústria a partir do século XVIII, as feiras foram se especializando. Surgiram as feiras temáticas, entre as quais, as feiras industriais, as feiras profissionais, as feiras de arte, de livros, etc.

Durante os séculos XIX e XX assistiremos a transformação das feiras rurais em mega exposições de produtos industriais. Várias feiras nacionais e internacionais serão realizadas como forma de incentivar a produção industrial.

Esse tipo de evento terá seu momento de apogeu na 1ª feira realizada em Londres, em 1851. Eventos desse tipo ocorrerão em outras cidades europeias na segunda metade do século XIX, tais como Paris, na França, e Dresden, na Alemanha. Com o êxito das feiras e exposições, o foco da produção é deslocado para forma, a aparência, dando espaço para o desenvolvimento do desenho industrial. (Wagner Braga Batista, UFCG. Uel. Br pdf)

Brasil

No Brasil, o atraso na implementação das técnicas agrícolas, associado à libertação tardia da mão de obra escrava, impediam a industrialização no país e quase impossibilitaram a participação do Brasil nas grandes feiras industriais internacionais. Essa participação só começa a ocorrer a partir de 1862, em Viena, com produtos e técnicas agrícolas. Em função disso, surgem as exposições nacionais que ocorrem no Largo de São Francisco, em 1861 e 1866. A Primeira Exposição Internacional só acontecerá no país em 1922, por ocasião das comemorações do centenário da Independência.

Feiras – relação entre política, economia e cultura

A presença da música, de mágicos, e de alguns gêneros de teatro nas feiras foi uma constante ao longo dos tempos, evidenciando a relação estreita entre economia e cultura popular. Contudo, os registros são mais abundantes na Idade Média, a partir do século XII, estendendo-se até o século XVII, quando começam a surgir as grandes companhias teatrais nas principais cidades europeias. Em Paris, duas feiras merecem destaque – a de Saint- Germain, que acontecia nos arredores da Abadia de St Germain de Près, e que surge no século XII, e a de Saint Laurent que se inicia no século XIV e torna-se permanente no século XVIII. No período (XII- XVII), além de saltimbancos, malabaristas e, palhaços etc., surgem espetáculos teatrais os mais variados, entre os quais teatro de bonecos, autos e mistérios da igreja, e pequenas peças de gosto popular, voltadas para o entretenimento da população. Esse tipo de espetáculo, o teatro das barracas, fugia dos limites das normas vigentes, diferindo, tanto com relação ao público como ao repertório, das danças e apresentações teatrais que aconteciam dentro dos muros dos palácios reais. Com a fundação da Comédie Française no século XVII, um decreto real estabelece que só as peças dessa Companhia poderiam ser encenadas em Paris. A partir daí inicia-se a censura e a perseguição política a outros grupos estrangeiros:

“efetivada por sua Majestade e ou pelos organismos reais da lei e da ordem, pela Igreja, e mesmo pelos próprios artistas competidores, logicamente, os que se encontravam sob a proteção do manto real. Isto irá obrigar o teatro das barracas de feira a utilizar ou experimentar várias formas e estilos de encenações dramáticas: desenvolver personagens que compartilhassem a mesma cena, mas que não poderiam dialogar, juntando-se apenas de forma metafórica num todo; cenas sem fala; diálogos tirados do bolso dos atores em forma de pequenos rolos para serem mostrados ao público ou com cartazes expostos acima da caixa teatral seguros por crianças vestidas de anjo. O diálogo realizado era não apenas no palco, mas, com canções cantadas pelo público com atores disfarçados que o dirigiam, enquanto no palco havia atores emudecidos, mas atuantes; diálogos curtos e rápidos e sempre com abertura ao exótico”

CAMARGO,R.C., 2006

As diversas relações de Feiras com a cultura popular e festividades podem ser observadas até os dias de hoje. Muitos festivais de cultura recebem hoje o nome de Feira, como acontece com a Feira de Literatura de Paraty (FLIP), feiras de livro, de teatro, de artesanato, etc. Ao mesmo tempo em que podemos encontrar em muitas festas populares religiosas ou não, barracas similares às que encontramos nas Feiras, vendendo de comida à artesanatos evidenciando a relação acima mencionada.

Feiras de Opinião

Acervo Augusto Boal

Em 1968, em plena ditadura militar, o Teatro de Arena de São Paulo realizou a 1ª Feira Paulista de Opinião, em resposta à censura política aos artistas, algumas vezes inviabilizando a encenação dos textos. Dirigida por Augusto Boal, a Feira reuniu artistas de diversos matizes e setores em torno de uma pergunta: “Que pensa você do Brasil de hoje?”

Setenta artistas entre dramaturgos, compositores, artistas plásticos e poetas responderam a essa questão através de suas peças, composições, poesias etc. Além de se constituir em um evento cultural de resistência politica, a feira conseguiu realizar um diálogo, já presente no Teatro de Arena, sobretudo, nas peças dirigidas por Boal, entre a dramaturgia, a música e a cenografia. Em face dos inúmeros cortes realizados pela censura, a produção da Feira decidiu realiza-la à revelia da censura. Nos anos 1970, foi reeditada em Nova Iorque (1970) e em Lisboa (1977).

Hoje, 52 anos depois, em plena pandemia da Covid 19, o Instituto Augusto Boal inspirado no evento de 1968, resolveu criar a Feira de Opinião 2020, apresentada no seu canal de Youtube. A mesma pergunta “Que pensa você do Brasil de hoje?” será feita aos feirantes e usuários, nas feiras de bairro, na cidade de São Paulo.

Por que essa tradição se mantém até os dias de hoje?

Segundo os pesquisadores do tema, alguns fatores podem explicar a permanência dessa tradição no caso das feiras originais: produtos frescos, diferenciação e qualidade dos produtos, e preços mais acessíveis uma vez que a figura do intermediário (os mercados e supermercados) desaparece, possibilitando uma negociação direta entre o produtor e o comprador.

Além disso, a Feira já faz parte de uma tradição cultural, que não se restringindo apenas ao comércio, tornou-se um lugar de encontro, que inclui diversas manifestações artísticas performáticas e festas, o que a mantém viva e pulsante.

Pesquisa e texto: Célia Costa e Thaís Paiva

FONTES

MAGALHÃES, Victor Alves, FERREIRA; Kilvia Souza; CAVALCANTE, Lara Capelo. Feiras móveis: Uma perspectiva histórica comparativa com as feiras medievais. Publicado na Revista Extensão em ação. v. 2, n. 14, 2017.

BATISTA, Wagner Braga. As feiras do século XIX e a digressão da cultura de projetos. Link: http://www.uel.br/grupo-estudo/processoscivilizadores/portugues/sitesanais/anas8/artigos/WagnerBragaBatista.pdf consultado em 29.07.2020

GARCIA, Milandre. Da resistência à desobediência: Augusto Boal e a Feira Paulista de Opinião. (1968).Varia.Hist [online].2016, vol 32, n. 59, p.357-398.

CAMARGO, Robson Corrêa de. A pantomima e o teatro de feira na formação do espetáculo teatral: o texto espetacular e o palimpsesto. Link: http://www.revistafenix.pro.br/PDF9/7.Dossie.Robson_Correa_%20de_Camargo.pdf consultado em 20.07.2020

GUIMARÃES, Camila Aude. A feira livre na celebração da cultura popular. São Paulo, 2010. Link: https://paineira.usp.br/celacc/sites/default/files/media/tcc/140-481-1-PB consultado em 20.07.2020

Acervo Augusto Boal. Feira de Opinião. Link: http://acervoaugustoboal.com.br/?s=Feira+de+Opinião&serie=&assunto=&ano=&codigo=&tipo_doc=

Feiras Profissionais. Origens – Wikipédia. Consultado em 13.07.2020

Origem e história das feiras – Wikipédia. Consultado em 13.07.2020

Acabou a censura, crônica de Augusto Boal

publicada no livro Crônicas de Nuestra America, em 1977.