-

Boca no Trombone – Ano II – Nº3

19.05.2023 -

Teatro Situado: Revista de Artes Cênicas com olhos Latino-americanos n°6

11.05.2023 -

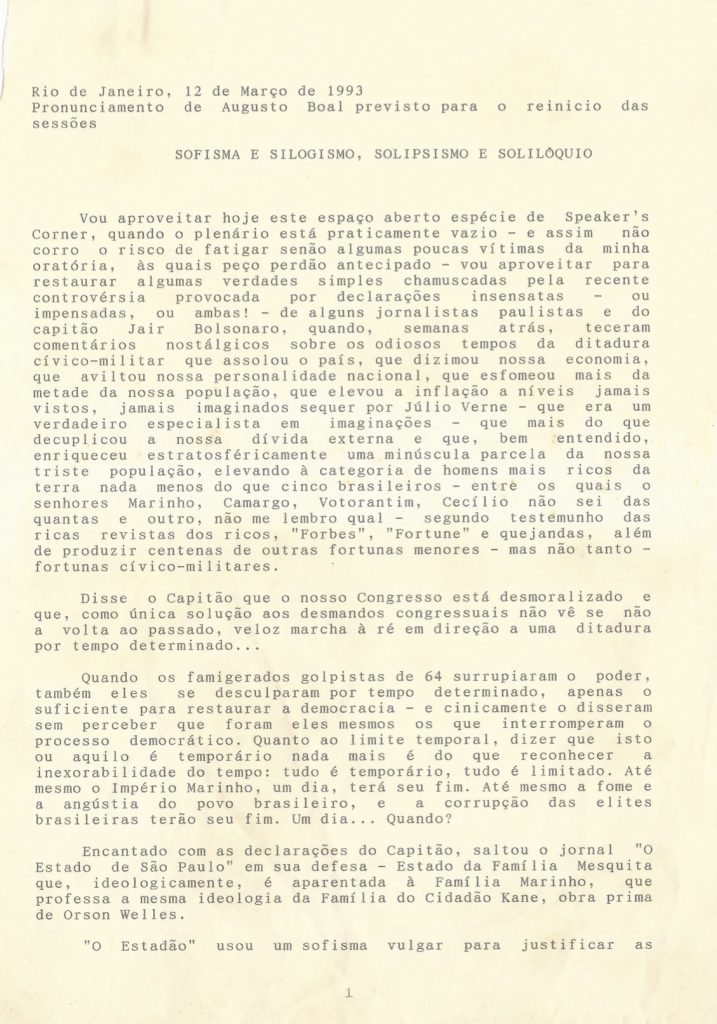

Sofisma e silogismo, solipsismo e solilóquio

05.05.2023 -

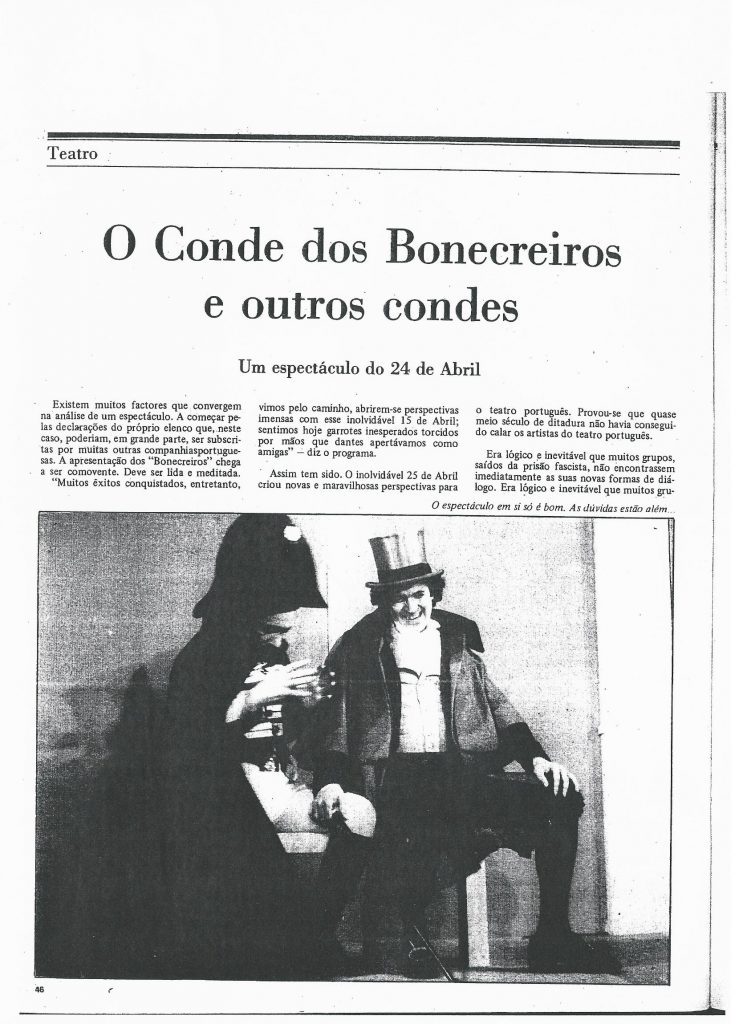

Crítica de Boal sobre o Teatro após Revolução dos Cravos, em Portugal

25.04.2023 -

O PLEBISCITO DE 1993 e o Mandato Político Teatral de Augusto Boal

24.04.2023 -

Boca no Trombone – Primeira Edição

19.04.2023 -

Mandato Político Teatral de Augusto Boal

04.04.2023 -

CORAGEM DE SER FELIZ

20.03.2023 -

Cultura: projeto de governo ou projeto de sociedade?

10.03.2023 -

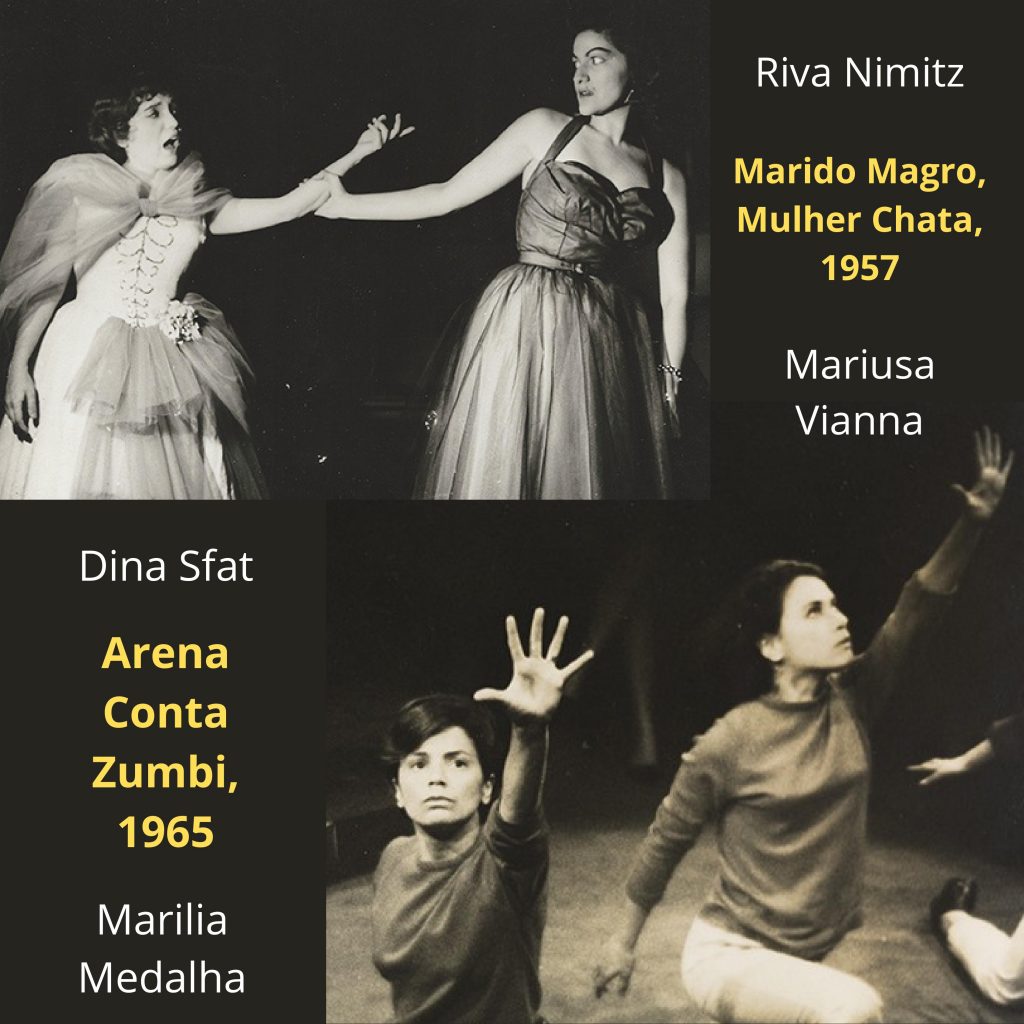

8 de março – Dia das mulheres

08.03.2023 -

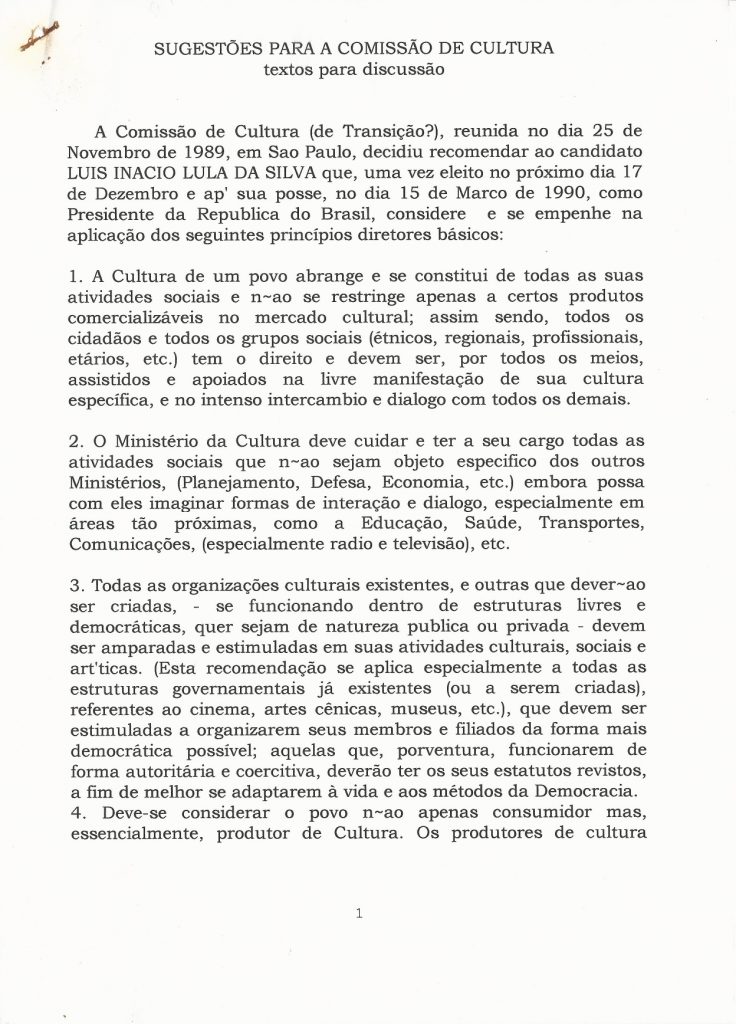

Sugestões para a Comissão de Cultura

06.03.2023 -

Augusto Boal e o Partido dos Trabalhadores (PT)

27.02.2023 -

Teatro Situado: Revista de Artes Cênicas com olhos Latino-americanos n°5

21.10.2022 -

SITUAR PARA (R)EXISTIR: UMA MIRADA SOBRE TEATRO SITUADO: REVISTA DE ARTES CÊNICAS COM OLHOS LATINO-AMERICANOS

30.05.2022 -

Teatro Situado: Revista de Artes Cênicas com olhos Latino-americanos n°4

29.04.2022 -

Teatro situado: Revista de Artes Cênicas com olhos Latino-americanos nº3

28.11.2021 -

Teatro situado: Revista de Artes Cênicas com olhos Latino-americanos nº2

01.06.2021 -

Le témoignage de l’opprimé

06.05.2021 -

Teatro situado: revista de artes cênicas com olhos latino-americanos nº1

08.10.2020 -

DIALÉCTICA DEL DRAMA EN LAS LECCIONES ESTÉTICAS DE HEGEL (2017)

21.08.2020

Blog

No dia da nossa visita a escola Florestan , vimos a exposição dedicada a Carlos Marighella para lembrar os cem anos do seu nascimento e descobrimos as suas poesias, belas , singelas e fortes

LIBERDADE, POEMA DE CARLOS MARIGHELLA

LIBERDADE

Não ficarei tão só no campo da arte,

e, ânimo firme, sobranceiro e forte,

tudo farei por ti para exaltar-te,

serenamente, alheio à própria sorte.

Para que eu possa um dia contemplar-te

dominadora, em férvido transporte,

direi que és bela e pura em toda parte,

por maior risco em que essa audácia importe.

Queira-te eu tanto, e de tal modo em suma,

que não exista força humana alguma

que esta paixão embriagadora dome.

E que eu por ti, se torturado for,

possa feliz, indiferente à dor,

morrer sorrindo a murmurar teu nome

Carlos Marighella

São Paulo, Presídio Especial, 1939.

Pois é! Estamos quase soltando fumaça!

Recentemente fomos a Porto Alegre e logo após a Brasilia participar de dois encontros dedicados a Boal.

No dia 11 de Novembro participamos do Fórum das Letras , importante encontro literário de Ouro Preto, organizado por Guiomar Grammont.

Dia 19 de novembro, encontro na Escola Florestan Fernandes, do MST, e, no dia 23 de novembro, participamos das “Jornadas de Teatro Comparado” de Buenos Aires, organizadas anualmente pela Asociación de Críticos Teatrales.

Participaram do encontro, entre outros, Cora Farstein, a quem devemos a organizaçao da jornada consagrada a Boal, Maurício Kartun, dramaturgo, Carlos Fos, diretor do Centro de Investigaciones Teatrales, Osvaldo Saidon, psicanalista e psicodramatista, Laura Yussem, diretora de teatro e Ricardo Talento, diretor do “Teatro con Vecinos”, grupo de 300 vizinhos do bairro de Barracas.

Aguardamos agora os textos prometidos por todos os palestrantes, todos excelentes!

E agora, no proximo dia 2 de dezembro, será assinado o acordo através do qual o Instituto confia a guarda dos arquivos de Augusto Boal à Universidade Federal do Rio de Janeiro.

Nessa ocasião, o Centro de Letras e Artes, da Faculdade de Letras, a quem confiamos os arquivos, divulgará a programação do ciclo dedicado a Augusto Boal em parceria com o Instituto.

Constará da programação a informação detalhada sobre a ocupação da Casa da Ciência, com exibição de materiais filmados, oficinas e palestras.

Queremos agradecer a todo o

grupo da UFRJ o entusiasmo e o empenho absoluto que demostraram para criar as condições que fazem possível hoje esta parceria.

Empenho, interesse, competência, entusiasmo, alegria e afeto.

Iremos dedicar proximamente um espaço especial sobre este evento, com a contribuição de todos os que estão implicados neste projeto.

Cecilia Boal

Comentários sobre K. de Bernardo Kucinski

*por Maria Rita Kehl

“Acendo a história, me apago em mim”; a citação de Mia Couto que abre o romance de Bernardo Kucinski ganha seu pleno sentido somente depois que o leitor chega à última página. “Apagar-se” na tentativa de acender uma história que nunca foi contada é uma imagem que sintetiza a epopéia do pai idoso à procura da filha desaparecida durante a ditadura militar brasileira. Mas é também a posição do próprio narrador: é possível que o estilo contido e preciso de Bernardo Kucisnki tenha sido construído à custa de um corajoso e calculado método de apagamento subjetivo.

Na medida em que avançava na leitura de K., aumentava em mim a impressão de que só assim, apagando-se, teria sido possível ao autor encontrar coragem para reconstituir o sofrimento do pai que procura em vão pela filha e se convence aos poucos de que nunca a reencontrará, nem terá direito a homenagear seus restos mortais. A contenção no estilo da narrativa, longe de aparentar frieza ou impessoalidade, coloca o leitor em permanente estado de alerta diante do campo minado do texto. Uma bomba de dor está para explodir no capítulo seguinte, no parágrafo seguinte, enquanto a brutalidade que a provocou se insinua, sistemática, a cada nova tentativa de K. encontrar notícias da filha e do genro desaparecidos.

É preciso coragem para conduzir a narrativa, e com ela, o leitor, pelos caminhos tenebrosos percorridos por quem procura notícias assim, a esmo, um pouco às cegas, sem saber em quem confiar, à mercê de armadilhas, chantagens, falsos informantes, delações. Caminhos que são eles próprios o avesso da vida. O avesso do que a vida deveria ser. Coragem para inventar o que mais se aproxima da verdade: a perspectiva subjetiva do inimigo. Pois a narrativa de K. reconstitui a voz do delator, do torturador, da amante do delegado e até daquele que se tornou símbolo do mal absoluto no Brasil da década de 1970: Sérgio Paranhos Fleury. É preciso apagar-se um pouco para conseguir dar voz a quem certamente disse coisas como essas: “É isso aí, Mineirinho, vamos espalhar boatos de onde os corpos estão. (…) a gente solta um, dá um tempo, depois solta outro. Vamos matar esses caras de canseira”. (P.76). “…agora é hora de limpar os arquivos, não deixar prova. (…) Entregar a moça, onde é que esses caras estão com a cabeça? Mesmo que eles estivessem vivos, como é que eu ia entregar, depois de tudo o que aconteceu? Não é para acabar com as provas? Pois nós acabamos.” (p.77).

Talvez por isso, K. só pudesse ter sido escrito quarenta anos depois do acontecido. No prefácio de A grande viagem, o escritor espanhol Jorge Semprún escreve que precisou de 16 anos até obter o distanciamento necessário para descrever sua passagem por um campo de concentração nazista. Kucisnki precisou de mais tempo que isso, porque foi muito além da introspecção necessária para reconstituir o passado em primeira pessoa. Transportou-se por escrito para a perspectiva do pai, cada vez mais desesperançado e mais envelhecido, cada vez mais obstinado em fazer tudo o que estivesse ao seu alcance para encontrar – o que? Primeiro a filha; depois, notícias de sua morte; a seguir, pelo menos uma ossada que pudesse sepultar; no fim de tudo, o direito a uma matzeivá vazia no cemitério judaico onde apenas o nome se perpetuasse e evocasse a morte. Direito que também lhe foi negado pelo rabino, em nome da ortodoxia contida nos livros sagrados, assim como lhe foi negado pelo dono da pequena gráfica o direito de publicar um livrinho em memória da filha e do genro: “como o senhor se atreve a trazer material subversivo para a minha gráfica…?” (p.84). O pai se atreveu a isso e muito mais. O pai nem sabia de fato o quanto se atrevia. “O pai que procura pela filha desaparecida não tem medo de nada” (p….).

A enorme angústia do pai diante do desaparecimento da filha transforma-se aos poucos no desespero de não conseguir nem ao menos uma inscrição simbólica de sua existência. Esta virá na forma modesta de nome de rua em um loteamento na periferia do Rio de Janeiro, que um vereador de esquerda conseguiu batizar em homenagem aos desaparecidos políticos. Na volta da cerimônia, K. se espanta ao passar por uma avenida batizada com o nome do criador do DOI-CODI, General Milton Tavares de Souza, também imortalizado numa das pontes sobre a marginal Tietê, em São Paulo. Estranho costume dos brasileiros, pensa o velho, de “homenagear bandidos e torturadores e golpistas como se fossem verdadeiros benfeitores da humanidade” (p. 158).

O livro termina com uma crítica piedosa e elegante a respeito da intransigência da direção de certas organizações, na luta armada, que se recusaram a liberar seus militantes diante da obviedade da derrota e do massacre iminentes. Mas não é este o alvo principal do belo romance histórico de Bernardo Kucinski. Hoje, quando finalmente o Brasil anuncia a intenção de pelo menos investigar os responsáveis pelos crimes de Estado cometidos durante o regime militar (punir, como os argentinos, jamais!), K. deveria ser leitura obrigatória para todos os membros da nossa tímida Comissão da Verdade, criada com quatro décadas de atraso, no atual governo da ex-prisioneira política Dilma Roussef.

Solidarios com a luta para que a Comissao da Verdade no Brasil seja uma comissao da verdade publicamos aqui a carta de Vera Paiva

……………………………………………

Sexta-feira, 18 de Novembro de 2011, 11:00. Palácio do Planalto, Brasília.

Excelentíssima Sra. Presidenta Dilma, querida ministra dos Direitos Humanos Maria do Rosário. Demais ministros presentes. Senhores representantes do Congresso Nacional, das Forças Armadas. Caríssimos ex-presos políticos e familiares de desaparecidos aqui presentes, tanto tempo nessa luta.

Agradecemos a honra, meu filho João Paiva Avelino e eu, filha e neto de Rubens Paiva, de estarmos aqui presenciando esse momento histórico e, dentre as centenas de famílias de mortos e desaparecidos, de milhares de adolescentes, mulheres e homens presos e torturados durante o regime militar, o privilégio de poder falar.

Ao enfrentar a verdade sobre esse período, ao impedir que violações contra direitos humanos de qualquer espécie permaneçam sob sigilo, estamos mais perto de enfrentar a herança que ainda assombra a vida cotidiana dos brasileiros. Não falo apenas do cotidiano das famílias marcadas pelo período de exceção. Incontáveis famílias ainda hoje, em 2011, sofrem em todo o Brasil com prisões arbitrárias, seqüestros, humilhação e a tortura. Sem advogado de defesa, sem fiança. Não é isso que está em todos os jornais e na televisão quase todo dia, denunciando, por exemplo, como se deturpa a retomada da cidadania nos morros do Rio de Janeiro? Inúmeros dados indicam que especialmente brasileiros mais pobres e mais pretos, ou interpretados como homossexuais, ainda são cotidianamente agredidos sem defesa nas ruas, ou são presos arbitrariamente, sem direito ao respeito, sem garantia de seus direitos mais básicos à não discriminação e a integridade física e moral que a Declaração dos Direitos Humanos consagrou na ONU depois dos horrores do nazismo em 1948.

Isso tudo continua acontecendo, Excelentíssima Presidenta. Continua acontecendo pela ação de pessoas que desrespeitam sua obrigação constitucional e perpetuam ações herdeiras do estado de exceção que vivemos de modo acirrado de 1964 a 1988.

O respeito aos direitos humanos, o respeito democrático à diferença de opiniões assim como a construção da paz se constrói todo dia e a cada geração! Todos, civis e militares, devemos compromissos com sua sustentação.

Nossa história familiar é uma entre tantas registradas em livros e exposições. Aqui em Brasília a exposição sobre o calvário de Frei Tito pode ser mais uma lição sobre o período que se deve investigar.

Em Março desse ano, na inauguração da exposição sobre meu pai no Congresso Nacional, ressaltei que há exatos 40 anos o tínhamos visto pela última vez. Rubens Paiva que foi um combativo líder estudantil na luta “Pelo Petróleo é Nosso”, depois engenheiro construtor de Brasília, depois deputado eleito pelo povo, cassado e exilado em 1964. Em 1971 era um bem sucedido engenheiro, democrata preocupado com o seu país e pai de 5 filhos. Foi preso em casa quando voltava da praia, feliz por ter jogado vôlei e poder almoçar com sua família em um feriado. Intimado, foi dirigindo seu carro, cujo recibo de entrega dias depois é a única prova de que foi preso. Minha mãe, dedicada mãe de família, foi presa no dia seguinte, com minha irmã de 15 anos. Ficaram dias no DOI-CODI, um dos cenário de horror naqueles tempos. Revi minha irmã com a alma partida e minha mãe esquálida. De quartel em quartel, gabinete em gabinete passou anos a fio tentando encontrá-lo, ou pelo menos ter noticias. Nenhuma noticia.

Apenas na inauguração da exposição em São Paulo, 40 anos depois, fizemos pela primeira vez um Memorial onde juntamos família e amigos para honrar sua memória. Descobrimos que a data em que cada um de nós decidiu que Rubens Paiva tinha morrido variava muito, meses e anos diferentes…Aceitar que ele tinha sido assassinado, era matá-lo mais uma vez.

Essa cicatriz fica menos dolorida hoje, diante de mais um passo para que nada disso se repita, para que o Brasil consolide sua democracia e um caminho para a paz.

Excelentíssima Presidenta: temos muitas coisas em comum, além das marcas na alma do período de exceção e de sermos mulheres, mãe, funcionária pública. Compartilhamos os direitos humanos como referência ética e para as políticas públicas para o Brasil. Também com 19 anos me envolvi com movimentos de jovens que queriam mudar o pais. Enquanto esperava essa cerimônia começar, preparando o que ia falar, lembrava de como essa mobilização começou. Na diretoria do recém fundado DCE-Livre da USP, Alexandre Vanucci Leme, um dos jovens colegas da USP sacrificados pela ditadura, ajudei a organizar a 1a mobilização nas ruas desde o AI-5, contra prisões arbitrárias de colegas presos e pela anistia aos presos políticos. Era maio de 1977 e até sermos parados pelas bombas do Coronel Erasmo Dias, andávamos pacificamente pelas ruas do centro distribuindo uma carta aberta a população cuja palavra de ordem era

HOJE, CONSENTE QUEM CALA.

Acho essa carta absolutamente adequada para expressar nosso desejo hoje, no ato que sanciona a Comissão da Verdade. Para esclarecer de fato o que aconteceu nos chamados anos de chumbo, quem calar consentirá, não é mesmo?

Se a Comissão da Verdade não tiver autonomia e soberania para investigar, e uma grande equipe que a auxilie em seu trabalho, estaremos consentindo. Consentindo, quero ressaltar, seremos cúmplices do sofrimento de milhares de famílias ainda afetadas por essa herança de horror que agora não está apoiada em leis de exceção, mas segue inquestionada nos fatos.

A nossa carta de 1977, publicada na primeira página do jornal o Estado de São Paulo no dia seguinte, expressava a indignação juvenil com a falta de democracia e justiça social, que seguem nos desafiando. O Brasil foi o último país a encerrar o período de escravidão, os recentes dados do IBGE confirmam que continuamos uma país rico, mas absurdamente desigual… Hoje somos o último país a, muito timidamente mas com esperança, começar a fazer o que outros países que viveram ditaduras no mesmo período fizeram. Somos cobrados pela ONU, pelos organismos internacionais e até pela Revista Economist, a avançar nesse processo. Todos concordam que re-estabelecer a verdade e preservar a memória não é revanchismo, que responsáveis pela barbárie sejam julgadas, com o direito a defesa que os presos políticos nunca tiveram, é fundamental para que os torturadores de hoje não se sintam impunes para impedir a paz e a justiça de todo dia. Chile e Argentina já o fizeram, a África do Sul deu um exemplo magnífico de como enfrentar a verdade e resgatar a memória. Para que anos de chumbo não se repitam, para que cada geração a valorize.

Termino insistindo que a DEMOCRACIA SE CONSTRÓI E RECONSTRÓI A CADA DIA. Deve ser valorizada e reconstruída a CADA GERAÇÃO.

E que hoje, quem cala, consente, mais uma vez.

Obrigada.

PS aos que lêem essa mensagem, Anexo a carta aberta de 1977

Depois de saber que fui impedida de falar ontem, lembro de um texto de meu irmão Marcelo Paiva em sua coluna, dirigida aos militares:

“Vocês pertencem a uma nova geração de generais, almirantes, tenentes-brigadeiros. Eram jovens durante a ditadura (…)Por que não limpar a fama da corporação? Não se comparem a eles. Não devem nada a eles, que sujaram o nome das Forças Armadas. Vocês devem seguir uma tradição que nos honra, garantiu a República, o fim da ditadura de Getúlio, depois de combater os nazistas, e que hoje lidera a campanha no Haiti.”

Vera Paiva

Como prometido vamos publicar agora o texto de Julian Boal na sua tradução em português. É um texto que consideramos muito importante pelo foco na função do curinga, essencial para o Teatro Fórum. Para além dos seus aspectos teóricos este texto oferece algumas “dicas” bem práticas para todos os que exercem ou pretendem exercer essa função.

——————————————————————

Elementos de reflexão a respeito do ” curinga »

*por Julian Boal

Este texto tem como único objetivo trazer uma contribuição teórica e prática sobre o papel do “curinga “. Esta função é a única realmente nova dentro do Teatro Fórum, razão pela qual encontramos poucos textos que a descrevam ou a comentem.

O trabalho presente, embora de nenhum modo pretenda ser exaustivo, visa a acrescentar elementos para a sua compreensão.

A afirmação de que o Teatro Fórum não representa uma nova página na história do teatro é, a meu ver, regularmente provada pelo fato de que diversos grupos no mundo realizaram espetáculos de Teatro Fórum – e continuam a fazê-lo – utilizando textos dramáticos originariamente não concebidos para esse tipo de representação. O pioneiro foi o próprio Augusto Boal, ao”forumisar” A Mulher Judia, texto de Brecht que faz parte da peça Terror e Misérias do Terceiro Reich. Há alguns meses, Adrian Jackson apresentou Woyzeck sob forma de fórum, em Londres, e tenho notícias de experiência similar realizada, na Croácia, com Antígona.

Não interessa, aqui, discutir se essas experiências fazem ou não sentido, nem mesmo se elas tiveram sucesso. Basta constatar que a figura do curinga foi essencial para que essas peças se transformassem em Fórum, já que todos os outros elementos já faziam parte delas.

Portanto, é normal que muitos praticantes do Teatro do Oprimido, ou pessoas que aspiram a esse papel, se interroguem sobre este recém chegado.

Responderei tendo como base as experiências que testemunhei e as discussões das quais participei. Em primeiro lugar, vou discorrer sobre o que eu próprio acredito ser a função essencial do curinga para, em seguida, falar das astúcias às quais recorrem curingas que encontrei em diferentes partes do mundo.

A função do curinga é difícil porque ela cristaliza todos os elementos do Fórum. O Fórum ideal é teatro, festa, assembleia geral, ato de solidariedade, espaço de discussões e de tomadas de decisão, uma imagem de uma sociedade ideal, cujos membros não seriam expostos a relações de força e, por isso mesmo, capazes de se reinventar. O Fórum ideal é igualmente um meio de tentar alcançar essa sociedade, é uma carta aberta ao Poder e igualmente uma ameaça, porque sempre pode ser o esboço de uma conspiração contra esse mesmo Poder.

Não é de se admirar que, devendo não apenas assumir mas tornar visíveis tantos parâmetros, o curinga seja uma função de difícil compreensão. No entanto, eu creio que os dois parâmetros que verdadeiramente devem servir de linha diretriz ao curinga, não são os que nomeei anteriormente mas sim o respeito à palavra de cada um e o esforço para que todos os presentes na sala de representação participem ativamente do espetáculo.

Do meu ponto de vista, estamos diante de uma contradição. O respeito absoluto à palavra de cada um poderia cansar o resto da audiência, e isto levar à passividade, à indiferença, ao mutismo. Tentar que a sala sempre seja “ativa” poderia conduzir o curinga a se transformar em um animador de auditório, alguém tentando a todo custo “esquentar” os participantes com piadas, saltando de situação em situação, impedindo assim toda capacidade de reflexão por parte dos espect-atores.

A única forma de resolver esse paradoxo é assumi-lo plenamente, enfrentá-lo, e tentar fazer com que esses dois polos contraditórios coabitem. Esses dois elementos são necessários e imprescindíveis. O respeito à palavra de cada um é o elemento necessário para que o espect-ator adquira confiança para subir na cena, oferecer as suas palavras e os seus gestos para todos os assistentes e também para os outros atores e o curinga. O que ele dirá poderá ser discutido, criticado, porém, jamais julgado.

O curinga poderá interrompê-lo, sempre e quando a situação cesse de evoluir, quando o elemento imprevisível de que esse espect-ator foi portador se estagne numa relação de forças que lhe seja desfavorável e que ele não consiga superar. Outras razões podem justificar a interrupção de sua intervenção: se ele usa de violência, se o que diz ou faz é absolutamente incompatível com o papel que assume. Mas essa interrupção deverá, ela também, ser respeitosa.

O curinga pode, por exemplo, perguntar se ele acredita ter terminado, se tem alguma coisa a acrescentar.

Penso ser uma concepção restritiva a de considerar que a única forma possível de ativar um espect-ator é de fazê-lo subir à cena. Mais, se essa concepção fosse justa, seria triste para o Teatro Fórum. Suponhamos, por exemplo, um espetáculo representado diante de 50 pessoas. Sabemos que apenas 5 ou 10 dessas pessoas intervirão. O que pensar das outras 40, 50 pessoas?

Estariam inertes? Acreditar que somente os que sobem à cena se liberam de sua condição de passividade e falta de senso critico, seria desprezar todas as outras formas de Teatro, sociais, políticas ou militantes. Representaria igualmente uma re-sacralização da cena, pelo fato de lhe conferir, e somente a ela, a capacidade liberatória.

O curinga deve procurar que todos participem. Deve estimular as pessoas, fazendo-as pensar. Deve ser um espelho de seus pensamentos, devolvendo à assembleia o que cada um lhe disse. Deve ser como Platão definia Sócrates, “uma mutuca incrustada nas costas da sociedade”. Ele deve incomodá-las, por tentar colocá-las em estado de criatividade, de discussão, de modo que se distanciem de seus esquemas habituais de pensamento, fazendo com que suas opiniões quotidianas lhes pareçam subitamente como estrangeiras. Ele deve procurar conseguir que opiniões contrárias emitidas pela assembleia não suscitem o ressurgimento de preconceitos mas, ao contrário, que levem à reflexão e à possível superação desses preconceitos.

Assisti uma vez, numa prisão para mulheres do Brasil, um espetáculo de Teatro Fórum sobre o AIDS. Um dos nós do conflito, sobre o qual os espect-atores eram convidados a assumir o papel do protagonista, era uma cena em que o patrão de uma empresa exigia de um candidato a emprego, que esse fizesse testes de saúde, entre os quais o de AIDS, sendo que o patrão teria o direito de conhecer o resultado dos testes. Na sala as opiniões se dividiram, algumas presas achavam normal que o patrão quisesse saber se seus empregados eram ou não soropositivos. Num dado momento, desde o lugar onde ela se encontrava, uma das prisioneiras começou a falar dos preconceitos que sofriam os soropositivos. Ela se declarou soropositiva, contou, de modo comovente, sua vivência de discriminação, e foi aplaudida pela audiência. Naquele lugar, uma prisão brasileira normal, onde as condições são tão atrozes que os prisioneiros se veem constrangidos a revestir as máscaras da violência e da animalidade como única forma de preservar um mínimo de privacidade, essa prisioneira conseguiu criar, ainda que por um pequeno instante, uma relação de outra ordem. Desta forma, as outras prisioneiras puderam lhe manifestar sua solidariedade.

O curinga deveria tê-la interrompido? Ou então autorizá-la a falar sob a estrita condição de que subisse à cena? Não creio. Se tudo é Teatro, reconheçamos então que o que vem da plateia tem um valor que não deveríamos desconhecer nem subestimar.

Algumas “astúcias” práticas

A imagem mais apropriada para o Teatro do Oprimido, e para o Teatro social, político, e mesmo para a educação em geral, não é a de uma cadeia de montanhas, ou seja, não se pode simplesmente colocar uma pessoa num ponto de uma cadeia esperando, no final, obter tal ou qual resultado (a confiança, a tolerância, o respeito…). Nós evoluímos em situações diversas e variadas, e devemos reagir face a essas diversidades.

É por isso que o curinga não pode se munir de dogmas, apenas de “astúcias”.

. Para saber se o público continua interessado na intervenção:

Após um certo tempo do início da intervenção, o curinga pode se aproximar aos poucos do lugar onde se passa a ação. Se, ao mesmo tempo em que ele se aproxima lentamente, o público começa a olhar mais para ele do que para espect-ator, é sinal de que espera que ele faça alguma coisa, que ele intervenha. Se o público continua a olhar o espect-ator, então é, pelo contrário, sinal de que seguem interessados na intervenção e querem continuar para ver quais serão as consequências daquela ação.

· Para “esquentar” a sala antes do espetáculo:

Explicar do modo mais simples e mais claro as regras do jogo.

– Propor alguns jogos simples: de início os que possam se efetuar

sentados (o círculo e a cruz, John e Paul, etc.) e então, se o público for receptivo, pedir-lhes que se levantem para fazer exercícios mais físicos.

· Para “esquentar” a sala logo depois da apresentacao do modelo e

antes do começo das intervenções:

– Pedir a todos os atores que se apresentem em linha. O público deverá dizer como viu tal ou tal personagem (por exemplo: “covarde”, “preguiçoso”, “mas com um bom coração”). O ator, assim mencionado, deverá então realizar com o seu corpo uma imagem fixa onde, sempre que possível, estarão presentes as características descritas pela sala (no exemplo dado, a estátua de um covarde com o coração de ouro, mas um tanto preguiçoso) .

– Pedir à sala que se divida em pequenos grupos a fim de discutir o que viram, começando a refletir sobre as possíveis intervenções.

· Para encorajar o público a subir à cena:

– Durante a segunda apresentação do modelo, momento do Fórum, o curinga deve se posicionar de modo que todos os presentes lhe vejam. Se os assistentes demorar a reagir, ele pode se locomover no espaço que separa a sala da cena, olhando para eles, de modo a lembrá-los que se espera algo deles, que eles devem reagir; ele poderá inclusive falar com a audiência, provocá-la um pouco: ” até aqui, para vocês, tudo está perfeitamente normal; se essa história acontecesse com vocês, vocês agiriam exatamente da mesma

forma… “, etc

Com isso, o curinga terá a oportunidade de conhecer melhor os membros da assistência, e de localizar aquele que se inquieta em sua cadeira, mas ainda não ousa dizer “stop”. Quando começar uma intervenção, o curinga deverá se colocar em situação menos visível : o espect-ator que subiu à cena quer mostrar sua alternativa e o resto do presentes quer vê-la; nesse momento da ação, o curinga não deve ser uma interferência.

– Interromper a ação e fazer perguntas aos espect-atores: “você realmente acredita que o personagem não tinha nenhuma outra opção? Você acredita que o personagem adotou uma boa estratégia para obter o que queria?”, e assim por diante, tentando criar uma discussão da qual emergirão várias proposições ou alternativas.

– Se um espect-ator começa a falar da sua cadeira e resiste em subir à cena, o curinga pode pedir ao público que o aplauda, para encorajá-lo.

· Para fazer com que o conjunto dos presentes se ativem:

– Estimular os assistentes , para que todas as intervenções, quando

terminadas, sejam comentadas. Esse debate os estimulará e encorajará a subir à cena numa outra oportunidade. Tentar, igualmente, impedir que o debate se organize em torno de questões de valor, tipo “foi uma boa intervenção?”.

– Jamais entrar numa conversa de tipo particular com um membro da assistência. Se um espect-ator lhe fizer uma pergunta ou um comentário pessoal, o curinga deve se afastar dele de modo a obrigá-lo a falar mais alto. Se ainda assim o resto dos espect-atores não ouvir a pergunta ou comentário, o curinga poderá repetir para os otros o que ele disse, reformulando suas palavras ou não.

– O curinga pode , igualmente , expor seu ponto de vista, sempre deixando claro de que se trata de UM ponto de vista, e não da única interpretação autorizada. Deve, em seguida, perguntar aos assistentes o que pensam de sua opinião, e aceitar a crítica da audiência.

· Alguns conselhos suplementares:

– Quanto mais tímida for a pessoa que assumir a função do curinga , mais os assistentes vao se concentrar nela , e menos, portanto, na função que desempenha. Pode parecer um paradoxo, mas quanto mais claros e expressivos somos , menos nos expomos enquanto indivíduos.

– Uma sessão de Teatro Fórum deve terminar antes que os espect-atores se sintam saciados. Se os expusermos a intervenções e discussões sem fim, eles retornarão à passividade que justamente queríamos combater. O que importa é que as transgressões ousadas em cena se realizem igualmente na vida. Para tanto, devemos estimular e motivar os participantes, e não torná-los apáticos. É necessário que eles possam conservar, depois de deixar o teatro,

o mesmo desejo de intervir, de transformar.

Se o meu texto acaba aqui, a reflexão sobre o curinga, ela, deve continuar.

por Rosa Luisa Márques

Luego supe que era candil de la calle y oscuridad de la casa. Una oscuridad suave y profunda que se sumergía en la brillantez de la pantalla electrónica para escribir sus libros, conectarse al mundo antes y después de sus viajes gulliverescos e inventar proyectos; que iluminaba tenuemente la casa donde masticaba golosamente el sabroso pollo de la cocina de María José junto a Cecilia, Julián, Fabián, mientras saboreaba una copa de vino tinto, claro está.

Pero en la calle era brillante y enorme, una bola de fuego creador. Cuando lo conocí, en el O’Neill Center en Connetict en1979, me hipnotizó con su energía positiva y contagiosa. Me fui a ser su aprendiz en París como si me fuese con el circo. París y Boal y el Teatro del Oprimido. El Teatro del Oprimido, París y Boal. Qué mas podía una teatrera puertorriqueña.

Desde aquí escribiré algunas notas sobre el teatro, honrando su memoria y agradeciendo todo lo que todavía me ofrece desde el Jardín dela Otra Orillaen donde todavía sueña y nos hacer soñar.

Hasta la próxima… Rosa Luisa Márquez

11-11-11, San Juan

Este é um novo texto de Rosa Luisa Márquez

Es época navideña y mientras en México se representan pastorelas y retablos para conmemorar el nacimiento del niño Jesús y la llegada de los pastores, en Nueva York y Puerto Rico se vuelven a montar versiones del ballet El cascanueces salpicadas de nieve, en Chicago se muestra como todos los años, el clásico de Dickens, A Christmas Carol(Canción de Navidad) en el Teatro Goodman.

El Teatro Goodman es la sede de una de las pocas compañías profesionales de repertorio que existen en los Estados Unidos. Allí, un grupo estable de actores se da a la tarea de representar obras tradicionales y contemporáneas del patrimonio teatral. A veces lo logran con mucha calidad y a veces no.

El reciente montaje de Canción de Navidad fue chato y falto de imaginación. Parecía una estampa del teatro mas conservador del siglo diecinueve, con cables para volar al Espíritu de la Navidad del pasado, escarcha para detener las escenas controladas por el Espíritu de la Navidad del presente y pequeñas explosiones para las apariciones de los fantasmas y del Espírtu de la Navidad del futuro. Todo predecible para un público que aplaudió entusiasta los mensajes de generosidad y desprendimiento a los que apunta la obra, mientras se enfrenta en la calle a los desamparados que padecen todavía de hambre y frío y los cuales permanecen ausentes de este montaje detenido en el tiempo.

La compañía realizó el año pasado una interesante interpretación de La gaviota de Antón Chéjov hecha en un escenario abierto en el cual los actores esperaban sentados en el fondo a la vista del público, antes de convertirse en personajes para entrar a escena. Parecía como si el tipo de teatro muerto del que habla el protagonista Konstantin Gavrilovich hubiera sido interpelado con un montaje vital y minimalista por el director.

A pesar de los aciertos de La gaviota, un espectáculo nos conmovió mas. Con el título de Feast, el Albany Park Theatre Project, compuesto por un grupo de adolescentes de un barrio multiétnico de Chicago, presentó un potpurrí de historias sobre el tema de la comida. Los chicos, que luego de tomar clases regulares van a este centro teatral a adiestrarse, tomar talleres, escribir y montar obras de teatro pertinentes a su entorno, hicieron entrevistas a sus padres y vecinos sobre anécdotas relacionadas con la preparación y venta de alimentos, los rituales culturales asociados con el comer y las memorias familiares vinculadas al paladar. Jóvenes de extracción india, representaban a puertorriqueños, colombianos a mexicanos… para relatar aventuras tristes y divertidas de los pobladores internacionales que componen la ciudad. El melting pot americano se llenó de sazones verdaderamente sabrosas; una olla podrida, un sancocho, una fejoada deliciosa con sabores y saberes verdaderamente significativos contados, cantados y bailados por un conjunto de teatreros pendientes al pulso de la comunidad. Ahora se preparan para escribir y montar su siguiente obra sobre el tema de la inmigración y los indocumentados.

Entre el Teatro Goodman y APTP hay un abismo, la diferencia entre el teatro muerto y el teatro inmediato que describe Peter Brook en El espacio vacío. El teatro de los chicos tiene mejor sabor. Estoy segura de que Boal lo hubiera disfrutado hasta chuparse los dedos.

Rosa Luisa Márquez

Chicago, 1ero de diciembre de 2011

Companheiro Boal,

A ti sempre estimaremos por nos ter ensinado que só aprende quem ensina. Tua luta, tua consciência política, tua solidariedade com a classe trabalhadora é mais que exemplo para nós, companheiro, é uma obra didática, como tantas que escreveu. Aprendemos contigo que os bons combatentes se forjam na luta.

Quando ingressou no coletivo do Teatro de Arena, soube dar expressão combativa ao anseio daqueles que queriam dar a ver o Brasil popular, o povo brasileiro. Sem temor, nacionalizou obras universais, formou dramaturgos e atores, e escreveu algumas das peças mais críticas de nosso teatro, como Revolução na América do Sul (1961). Colaborou com a criação e expansão pelo Brasil dos Centros Populares de Cultura (CPC), e as ações do Movimento de Cultura Popular (MCP), em Pernambuco.

Mostrou para a classe trabalhadora que o teatro pode ser uma arma revolucionária a serviço da emancipação humana.

Aprendeu, no contato direto com os combatentes das Ligas Camponesas, que só o teatro não faz revolução. Quantas vezes contou nos teus livros e em nossos encontros de teu aprendizado com Virgílio, o líder camponês que te fez observar que na luta de classes todos tem que correr o mesmo risco.

Generoso, expôs sempre por meio dos relatos de suas histórias, seu método de aprendizado: aprender com os obstáculos, criar na dificuldade, sem jamais parar a luta.

Na ditadura, foi preso, torturado e exilado. No contra-ataque, desenvolveu o Teatro do Oprimido, com diversas táticas de combate e educação por meio do teatro, que hoje fazemos uso em nossas escolas do campo, em nossos acampamentos e assentamentos, e no trabalho de formação política que desenvolvemos com as comunidades de periferia urbana.

Poucas pessoas no Brasil atravessaram décadas a fio sem mudar de posição política, sem abrandar o discurso, sem fazer concessões, sem jogar na lata de lixo da história a experiência revolucionária que se forjou no teatro brasileiro até seu esmagamento pela burguesia nacional e os militares, com o golpe militar de 1964.

Aprendemos contigo que podemos nos divertir e aprender ao mesmo tempo, que podemos fazer política enquanto fazemos teatro, e fazer teatro enquanto fazemos política.

Poucos artistas souberam evitar o poder sedutor dos monopólios da mídia, mesmo quando passaram por dificuldades financeiras. Você, companheiro, não se vergou, não se vendeu, não se calou.

Aprendemos contigo que um revolucionário deve lutar contra todas, absolutamente todas as formas de opressão. Contemporâneo de Che Guevara, soube como ninguém multiplicar o legado de que é preciso se indignar contra todo tipo de injustiça.

Poucos atacaram com tanta radicalidade as criminosas leis de incentivo fiscal para o financiamento da cultura brasileira. Você, companheiro, não se deixou seduzir pelos privilégios dos artistas renomados. Nos ensinou a mirar nos alvos certeiros.

Incansável, meio século depois de teus primeiros combates, propôs ao MST a formação de multiplicadores teatrais em nosso meio. Em 2001 criamos contigo, e com os demais companheiros e companheiras do Centro do Teatro do Oprimido, a Brigada Nacional de Teatro do MST Patativa do Assaré. Você que na década de 1960 aprendeu com Virgílio que não basta o teatro dizer ao povo o que fazer, soube transferir os meios de produção da linguagem teatral para que nós, camponeses, façamos nosso próprio teatro, e por meio dele possamos discutir nossos problemas e formular estratégias coletivas para a transformação social.

Nós, trabalhadoras e trabalhadores rurais sem terra de todo o Brasil, como parte dos seres humanos oprimidos pelo sistema que você e nós tanto combatemos, lhes rendemos homenagem, e reforçamos o compromisso de seguir combatendo em todas as trincheiras. No que depender de nós, tua vida e tua luta não será esquecida e transformada em mercadoria.

O teatro mundial perde um mestre, o Brasil perde um lutador, e o MST um companheiro. Nos solidarizamos com a família nesse momento difícil, e com todos e todas praticantes de Teatro do Oprimido do mundo.

Dos companheiros e companheiras do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra

02 de maio de 2009

No dia 19 de Novembro de 2011 visitamos a Escola Florestan Fernandes onde foi plantada uma árvore em homenagem a Boal

Vera Vital Brasil, membro do nosso Conselho Consultivo recomenda a leitura:

Esta entrevista com o Chomsky numa conversa com os “ocupantes” em Boston é muito interessante e aponta para a necessidade do fortalecimento dos movimentos socais no enfrentamento da crise. Sua maneira de abordar a problemática atual é clara, direta e inteligente.

…………………………………………………………………………..

Chomsky debate futuro dos novos movimentos

Tradução: Daniela Frabasile

Três meses depois de iniciado em Nova York, o movimento das ocupações de praças, nos Estados Unidos, continua mobilizado e capaz de produzir surpresas. Espalhou-se por dezenas de cidades. Enfrenta agora, além de investidas pontuais da polícia, o avanço do inverno. Mas além de organizar, esporadicamente, enormes manifestações (dezenas milhares de pessoas nas ruas de Oakland-Califórnia, em 2 de novembro, por exemplo), converteu-se numa usina de debate político.

Boston, em cuja vizinhança estão duas das mais conhecidas universidades norte-americanas (Harvard e o Massachussets Institute of Technology-MIT), é caso. OOccupy Boston propõe, todos os dias, uma agenda vasta e múltipla. São debates, intervenções artísticas (“tambores do Brasil”, inaugura os trabalhos nesta segunda, 14/11), manifestações-relâmpago, contatos com a comunidade. Há cenas curiosas. Na última quarta (9/11), um protesto contra o endividamento dos estudantes – que está beirando 1 trilhão de dólares e pode se transformar numa crise semelhante à das hipotecas – foi aberto por uma bandeira dos Estados Unidos e uma faixa contra o capitalismo… Na segunda, depois da batucada brasileira, haverá um encontro com a população do subúrbio de Roxbury, onde 42% das crianças vivem em situação de pobreza.

Noam Chomsky foi a estrela da programação em 22 de outubro. Ele falou no âmbito de uma das invenções do “Occupy Boston”: as Conferências Howard Zinn, que colocam, os manifestantes, várias vezes por semana, em contato com importantes intelectuais norte-americanos. Como era de esperar, encarnou, em sua fala, dois personagens: o teórico erudito e o ativista.

Foi providencial. Diante de um movimento que começa a se questionar sobre seu próprio futuro, Chomsky lembrou que a superação do capitalismo não se fará em algumas semanas. Vivemos, ele frisou, um momento de encruzilhada e incerteza, em que, além do aumento persistente da desigualdade e do esvaziamento da democracia, pairam ameaças como o recrudescimento do caos econômico e a tentação de buscar, nas guerras, a solução para a crise.

Os novos movimentos, pensa Chomsky, podem ter papel histórico decisivo. A esta altura, só a mobilização social parece capaz de levar a humanidade a optar, na encruzilhada, por um caminho que preserve a amplie conquistas civilizatórias cruciais. Para tanto, não bastam as ocupações. É preciso um enorme esforço para compreender o mundo contemporâneo e transformá-lo oferecendo não apenas denúncias – mas novas formas de sociabilidade.

É um trabalho de décadas. No entanto, certas oportunidades geradas pela própria crise precisam ser aproveitadas no momento em que surgem. Chomsky destaca, na palestra, novas formas de produção. Se no final de 2008 o Estado norte-americano salvou da falência a indústria automobilística e se tornou seu sócio principal, por que não reivindicar que as empresas fosse geridas pelos trabalhadores? Numa conjuntura em que há tantos desempregados qualificados, que tal estimular um plano nacional de construção de ferrovias de alta velocidade, impulsionado pelo Estado?

O sentido geral da fala ao “Occupy Boston” – e, por extensão, aos novos movimentos – parece ser: “Vocês são a esperança, mas estão apenas começando. Não se entusiasmem demais com o que já fizeram. Busquemos juntos as formas de construir, em meio à crise, um mundo mais humano”. A fala de Chomsky começa a seguir: (A.M.)

É um pouco difícil fazer uma Conferência Howard Zinn em uma atividade do movimento Occupy Boston. Surgem sentimentos distintos. Primeiro, tristeza porHoward não estar aqui, para participar e fortalecer, de seu modo particular, algo que teria sido um sonho em sua vida. Além disso, sinto entusiasmo pelo fato de o sonho ter se realizado. É um sonho no qual ele baseou muito de seu trabalho. Estar aqui com vocês teria sido a realização.

O movimento Occupy é entusiasmante. Espetacular, sem precedentes; nunca houve nada parecido de que eu possa me lembrar. Se os vínculos e associações que estão sendo estabelecidos aqui, nesses eventos excepcionais, se sustentarem por um longo período – porque as vitórias não vêm rapidamente – isso pode se tornar um momento muito significativo na história norte-americana.

O fato de as manifestações não terem precedentes é muito revelador. Vivemos um período único – não apenas esse momento, mas desde os anos 70. Naquela década começou um grande ponto de virada na história americana. Por séculos, desde que o país começou, existe uma sociedade em desenvolvimento, com altos e baixos. Mas o progresso geral era em direção à riqueza, industrialização e desenvolvimento – mesmo no escuro. Havia, inclusive em tempos muito difíceis, uma constante expectativa de que as coisas continuariam caminhando numa direção que suscitava esperanças.

Eu sou velho o suficiente para lembrar da Grande Depressão. Depois dos primeiros anos, em meados da década de 30, ainda que a situação fosse objetivamente muito mais complicada que hoje, o espírito era muito diferente. Existia um sentimento de que iríamos superar as dificuldades, até entre as pessoas que estavam desempregadas. Vai melhorar. O movimento militante dos trabalhadores estava se organizando. Foi chegando ao ponto das greves sit-down, que são muito assustadoras para o mundo dos negócios. Era possível compreender isso nos jornais de negócios da época. Uma greve sit-down estava a apenas um passo de tomar as fábricas. Além disso, as leis do New Deal estavam começando a surgir, graças a pressão popular. Existia um sentimento de que tiraríamos algo daquilo.

É bem diferente hoje. Agora, existe um sentimento universal de falta de esperança, ou de desespero. Penso que isso é novo na história norte-americana, e tem uma base objetiva. Em 1930, trabalhadores desempregados podiam prever realisticamente que teriam empregos novamente. Hoje – quando o nível de desemprego em fábricas é aproximadamente igual o da Depressão – sabemos que, se as tendências atuais persistirem, os empregos não vão voltar.

A mudança ocorreu nos anos 70, por várias razões. Uma delas, discutida principalmente por Robert Bernard, que estuda história econômica e tem diversos trabalhos sobre o tema, é uma queda dos lucros. Isso, em conjunto com outros fatores, levou a grandes mudanças na economia – invertendo 700 anos de progresso em direção à industrialização e ao desenvolvimento. Embicamos para um processo de desindustrialização e de de-desenvolvimento. A produção industrial prossegue, é claro, mas em outros continentes. Gera muitos lucros, mas não ajuda a força de trabalho. Junto com isso, ocorreu uma mudança significativa na economia: das empresas produtivas, que produzem o que as pessoas precisam, para a manipulação financeira. A financeirização da economia decolou na época.

Os anos 70 marcam a grande virada conservadora.

Vieram a concentração de riquezas, o poder ampliado das finanças

e o sequestro da política pelo mundo dos negócios

Antes da década de 70, os bancos eram apenas bancos. Eles faziam o que os bancos devem fazer em uma economia capitalista: tomam capital que não está sendo utilizado – por exemplo, numa conta bancária – e o transferem para um propósito potencialmente útil, como comprar uma casa ou colocar o filho na faculdade. Não existiam crises financeiras. Era um período de enorme crescimento na história norte-americana, ou na história econômica geral. Nas décadas de 50 e 60, vivemos um crescimento sustentado e igualitário. Os mais pobres avançavam tanto quanto os mais ricos. Muitas pessoas alcançaram padrões de vida razoáveis – o que chamavam de “classe media”.

Era real, e a década de 60 acelerou esse processo. O ativismo daquela época, depois de uma década politicamente sombria, estabeleceu conquistas civilizatórias de grande alcance. Os anos 70 chegaram e de repente aconteceram mudanças drásticas na industrialização e transferência da produção para outros países. A importância das instituições financeiras aumentou imensamente. Além disso, nos anos 50 e 60, houve um desenvolvimento do que mais tarde se tornaria uma economia de alta tecnologia. Computadores, internet, a revolução de tecnologia da informação baseou-se principalmente nos anos 50 e 60, e substancialmente no setor estatal. Demorou algumas décadas para que realmente decolasse, mas foi desenvolvida nessa época.

A década de 1970 começou um tipo de círculo vicioso que levou à crescente concentração de riqueza nas mãos do setor financeiro, algo que não beneficia a economia. A concentração de riqueza leva à concentração do poder político — o que produz mudanças na legislação, ampliando e acelerando o círculo. Decisões como as mudanças na tributação, nas regras de governança corporativa e a desregulação foram adotadas pelos dois partidos, em consensos. Em paralelo, houve um aumento muito forte no custo das eleições, que tornou os partidos ainda mais dependentes das corporações.

Alguns anos depois, começou um processo diferente. Os partidos, em sua essência, dissolveram-se. Antes, um parlamentar que desejasse um posto de presidente de uma comissão ou outra posição de responsabilidade no Congresso, esperava alcançá-la por meio de experiência e trabalho. Mais recentemente, começou-se a investir dinheiro no partido, para progredir. Isso tornou todo o sistema mais atrelado ao setor corporativo, dentro do qual as instituições financeiras têm papel crescente. Deu-se uma concentração enorme de riquezas, principalmente em favor do 1% mais rico da população.

Enquanto isso, começou a se abrir, para a maioria, um período de estagnação – ou mesmo declínio. As pessoas mantinham-se com meios bastante artificiais – como empréstimos, com muitas dívidas. Longas jornadas de trabalho para muitos. O sistema político começou a se dissolver. Sempre houve uma diferença entre política pública e vontade da população, mas essa diferença cresceu astronomicamente. Vemos isso claramente, agora.

O maior assunto em Washington, o que concentra atenção de todos, é o déficit. Para o público, não se trata de um problema muito gave – o que está correto. O problema é a falta de emprego, não o déficit. Agora, existe uma comissão de parlamentares para enfrentar o déficit, mas não para resolver a questão do desemprego.

Em semanas, o Congresso voltará as costas à opinião pública

e tentará cortar direitos e serviços públicos.

O Occupy pode ser uma base para lutar contra isso

Se observarmos com atenção, veremos que o público tem opiniões claras, mesmo diante do déficit. Segundo as pesquisas, a sociedade apoia fortemente o aumento dos impostos pagos pelos ricos, que foram muito reduzidos durante o período de estagnação. A maioria também é a favor de manter os benefícios sociais limitados existentes. Mas a comissão parlamentar encarregada de reduzir o déficit provavelmente fará o oposto. Ou eles entrarão em acordo, decidindo em sentido contrário ao que a sociedade deseja, ou irão disparar um procedimento legislativo automático que terá os mesmos efeitos. É algo que acontecerá muito em breve. A comissão de déficit irá tomar uma decisão em algumas semanas. Os movimentos Occupy poderiam ser uma base para tentar lutar contra esta punhalada no coração do país.

Não é o caso de entrar nos detalhes, mas o que acontece há trinta anos é um tipo de pesadelo que foi antecipado pelos economistas clássicos. Quem lê A riqueza das nações, percebe que mesmo Adam Smith considerou a possibilidade de comerciantes e industriais na Inglaterra decidirem transferir seus negócios para outros países, investir neles e importar produtos estrangeiros. Eles poderiam lucrar com isso, mas a Inglaterra seria prejudicada. Smith continuou, afirmando que comerciantes e industriais prefeririam operar em seus próprios países, o que por vezes denominou “viés doméstico”. É como se a Inglaterra de então fosse salva da ruína do que hoje chamamos “globalização neoliberal” por uma mão invisível. No clássico A riqueza das nações, esta é a única ocorrência da célebre expressão “mão invisível”.

Outro grande economista clássico, David Ricardo, notou a mesma coisa e torceu para que não acontecesse. Um tipo de esperança sentimental. Não aconteceu por muito tempo, mas está acontecendo agora. Nos últimos trinta anos é exatamente isso que está em processo. Para a população em geral – os 99%, no imaginário do movimento Occupy – a situação está realmente difícil e pode piorar. Pode ser um período de declínio irreversível. Para o 1%, ou ainda o 0,1%, está tudo bem. Estão no topo, mais ricos e mais poderosos que nunca, controlando o sistema político e desconsiderando o público. Se podem, por que não continuar assim? É para isso Adam Smith e David Ricardo alertaram.

Tomemos o Citigroup, que por décadas foi a mais corrupta das corporações financeiras dos Estados Unidos. Ele foi repetidamente resgatado pelos contribuintes: nos primeiros anos do governo Reagan e novamente agora. Não vou me ater à corrupção. Vocês provavelmente sabem, e é espantoso. Alguns anos atrás, eles criaram uma oferta para investidores. Desejavam atrair quem tivesse interesse de colocar dinheiro no que chamaram de “índice plutonomy” [um híbrido de plutocracia e economia (nota da tradução)]. Diziam que o “índice plutonomy” era uma forma de superar os rendimentos do mercado de ações.

E quanto ao resto da sociedade? Nós os deixamos à deriva. Nós não nos importamos realmente, nem precisaremos deles. Eles precisam estar por perto para providenciar um Estado poderoso para nos proteger e para nos resgatar, quando estivermos com problemas. Mas, essencialmente, eles não têm função. Por vezes, são chamados deprecariado, pessoas que vivem uma existência precária na periferia da sociedade. Só que não é mais a periferia; está se tornando uma parte substancial da sociedade nos Estados Unidos e também em outros países.

Vocês não irão vencer amanhã. Precisam continuar, criar estruturas

que sobreviverão a tempos difíceis e então alcançar grandes vitórias.

Mas muitas coisas que podem ser feitas já

Isso é considerado uma coisa boa. Certa vez, [o então presidente do Banco Central], Alan Greenspan – que, antes da quebra, era “Santo Alan”, aclamado por economistas como um dos grandes economistas de todos os tempos – depôs ao Congresso. Eram os anos do governo Clinton e ele explicava as maravilhas da economia. Disse que muito do sucesso estava baseado no que ele chamou de “crescente insegurança do trabalhador”. Se os trabalhadores estão inseguros, se eles são precariado, não farão demandas, não ganharão salários, não receberão benefícios e nós podemos deixá-los de lado, se não gostarmos deles. Isso é bom para a economia… Era o que Greenspan chamava tecnicamente de economia saudável. Ele foi muito elogiado por isso…

Bem, agora o mundo está realmente se dividindo entre plutonomy e o precariado – novamente, para citar o imaginário do movimento Occupy, o 1% e os 99%. Oplutonomy é onde está a ação. Poderia continuar assim, e nesse caso a inversão história que começou em 1970 se tornaria irreversível. É nesse caminho que estamos. Os movimentos Occupy são a primeira grande reação popular que pode evitar isso. Será necessário enfrentar o fato de que essa é uma luta longa e difícil. Vocês não irão vencer amanhã. Vocês precisam continuar e formar estruturas que serão sustentadas em tempos difíceis e então poderão alcançar grandes vitórias. Há muitas coisas que podem ser feitas.

Mencionei antes que, nos anos 30, uma das ações mais efetivas foram as greves sit-down. A razão era muito simples: era o passo imediatamente anterior a tomar a indústria. Durante os anos 70, quando o declínio se instalava, surgiram alguns eventos importantes. Em 1977, a US Steel decidiu fechar uma de suas maiores fábricas: Youngstown, em Ohio. Em vez de simplesmente deixá-la sair, os trabalhadores e a comunidade decidiram unir-se, comprar a fábrica e convertê-la em uma indústria gerida pelos trabalhadores. Não venceram – mas poderiam, com maior apoio popular. Foi uma vitória parcial, porque apesar de terem perdido, incentivaram outras lutas atuais – em Ohio e outros lugares.

Há, hoje, uma profusão – centenas, talvez milhares – de fábricas pequenas ou não tão pequenas que são (total ou parcialmente) de propriedade de trabalhadores. Poderiam ser geridas pelos trabalhadores. Existe base para uma revolução real. Ela pode ganhar terreno. É um processo que se dá aqui mesmo. Em um dos subúrbios de Boston, uma multinacional decidiu fechar uma fábrica produtiva, funcional e rentável –mas não suficientemente rentável, para eles. Os trabalhadores e o sindicato ofereceram-se para comprar e gerir a fábrica. A multinacional decidiu fechá-la – provavelmente, por razões de consciência de classe. Se houvesse apoio popular suficiente, se algo como esse movimento tivesse envolvido as pessoas, os trabalhadores poderiam ter conseguido.

Fatos assim estão ocorrendo, e alguns deles são grandes. Há não muito tempo, durante a crise, Barack Obama encampou a indústria automobilística. Hoje, ela é basicamente propriedade pública. Várias coisas poderiam ter sido feitas. Uma é o que se deu. Recuperá-la e devolvê-la aos proprietários, ou a um proprietário similar, para que siga seu caminho tradicional. A outra possibilidade era o governo entregar as empresas aos trabalhadores; e eles fazerem dela uma instituição de propriedade dos trabalhadores, um grande sistema industrial gerido por trabalhadores. Um sistema que se responsabiliza por boa parte da economia e que produz o que as pessoas precisam. E há muitas coisas de que as pessoas precisam. Todos sabemos, ou deveríamos saber, que os Estados Unidos estão muito atrasados, em termos mundiais, nos transportes de alta velocidade. Isso é muito sério: afeta as vidas das pessoas e a economia.

Não será fácil ter sucesso. Haverá barreiras, dificuldades e fracassos

no caminho. Mas a menos que vocês se tornem uma força social importante,

as chances de um futuro decente não são altas

Tenho uma história pessoal. Fiz palestras na França, há alguns meses, e acabei em Avignon, no sul. De lá, tive que tomar um trem para o aeroporto, em Paris. A viagem demorou duas horas. É a mesma distância de Washington a Boston. É um escândalo. Temos capacidade para um sistema de transportes semelhante ao francês, e uma força de trabalho capacitada. A construção precisaria de algum apoio popular. Produziria mudanças imensas na economia. Só para tornar os fatos ainda mais surreais, informo: enquanto se evitava essa opção, o governo Obama enviou o secretário de Transportes para a Espanha, encarregando-o de negociar a construção de linhas de trem de alta velocidade nos Estados Unidos. Isso poderia ser feito próprio Rust Belt [o Cinturão da Ferrugem, grande concentração de indústria pesada no noroeste dos EUA, hoje decadente], que está sendo fechado. Não há razão econômica para que isso aconteça. Há razões de classe e falta de mobilização política.

Há muitos desenvolvimentos perigosos no cenário internacional. Dois deles são uma espécie de sombra sobre quase tudo o que discutimos. Há, pela primeira vez na história da humanidade, ameaças reais à paz e à sobrevivência das espécies. Uma delas faz parte do cenário desde 1945: é quase um milagre termos escapado das armas nucleares. É uma ameaça que está sendo, hoje, ponderada pelo governo e pelos aliados. Algo tem que ser feito sobre isso, ou viveremos grandes problemas. A outra, é claro, é a catástrofe ambiental. Todos os países do mundo estão falando, mesmo que timidamente, em fazer algo em relação a isso. Os Estados Unidos também estão caminhando, mas no sentido de acelerar a ameaça. Os EUA são hoje o único país que, além de não fazerem nada construtivo a respeito, andam para trás.

O Congresso está agora revertendo a legislação instituída pelo governo de Richard Nixon (Ele foi o último presidente liberal dos Estados Unidos, e isso mostra, literalmente, o que está acontecendo). Os congressistas estão desmontando as medidas limitadas que o governo Nixon tomou para tentar enfrentar a catástrofe ambiental emergente. Este movimento está ligado a uma enorme máquina de propaganda, que pinta o aquecimento global como fraude da esquerda. Por que prestar atenção a esses cientistas?

Estamos realmente regredindo para o período medieval. Não é uma piada. Se isso está acontecendo no país mais poderoso e mais rico na história, então essa crise não será evitada e tudo isso sobre o que estamos falando não irá importar, em uma geração ou duas.

Ao contrário! Tudo está acontecendo agora e algo tem que ser feito logo, e de forma dedicada e continuada. Não será fácil ter sucesso. Haverá barreiras, dificuldades e fracassos no caminho. A menos que o processo que está tomando espaço aqui e ao redor do mundo, a não que vocês continuem a crescer e se tornar uma força social importante no mundo, as chances de um futuro decente não são muito altas.”

(Após a fala, Chomsky responde a três perguntas do público. Uma delas é sobre representação e a possibilidade de convocar uma greve geral. A seguir, sua fala)

Vocês poderão pensar na greve geral como uma ideia possível, quando a população estiver pronta para isso. Não podemos, é óbvio, sentar aqui e decretar uma greve geral. É preciso haver aprovação e vontade de assumir os riscos, por parte de uma larga parcela da população. Isso exige organização, educação e ativismo. Educação não significa dizer às pessoas em quê elas devem acreditar. Significar aprender, também. Há uma frase de Marx: “A tarefa não é compreender o mundo, mas transformá-lo”. Há uma variante que deveria ser considerada: “Se você quer mudar o mundo numa direção qualquer, você precisa tentar compreendê-lo antes”.

Compreendê-lo não significa ouvir uma fala ou ler um livro, embora isso seja útil. A compreensão vem do aprendizado. O aprendizado deriva da participação. Aprende-se com os outros. Aprende-se com as pessoas que estamos tentando organizar. É preciso conquistar experiência e compreensão necessários para tornar possível implementar ideias e táticas.

Há um longo caminho a percorrer. Não acontece num estalar de dedos. Conquista-se, com trabalho longo e dedicado. Penso que, em muitos sentidos, o aspecto mais interessante do movimento Occupy é a construção de associações e laços que estão se multiplicando. Eles precisam ser mantidos e estendidos para uma ampla parcela da população, que ainda não sabe o que está ocorrendo. Se isso se der, então será possível levantar questões sobre tática como esta, que em certo momento serão muito apropriadas.

*Publicado no blog http://www.outraspalavras.net/2011/11/14/chomsky-debate-futuro-dos-novos-movimentos/